[特集]アートディレクター・大西隆介氏インタビュー〈後編〉

『NAKKA-NEWS』は2022年早春に開館予定の、大阪中之島美術館の開館準備にまつわるさまざまな情報をお伝えするウェブマガジンです。

今号の特集は、大阪中之島美術館のビジュアル・アイデンティティ(VI)*を制作した、アートディレクター・大西隆介(おおにし・たかすけ)氏へのインタビュー、その後編です。

当館のVIほか多岐に渡るアートディレクションを手掛ける大西さん。そのお仕事やエピソードをご紹介します。どうぞお楽しみください。

*VI:企業・組織のコンセプトなどを視覚的に統一して表現すること(ロゴマーク・シンボルマーク・書体など)

多岐にわたるアートディレクション

―当館以外でも幅広くご活躍ですが、代表的なものをご紹介いただけますか。

大阪中之島美術館のVIと比較しやすいものに、代官山の「ヒルサイドテラス」50周年記念事業のトータルディレクションがあります。

50という数字、箱が連なったような建築物の外観、現地でとても印象に残った斜めに差し込む陽光。こうしたバラバラな要素をつなぎ合わせて一つのモチーフを導くのは、先述の「法学」の発想と共通しているといえます。中心の斜めの線は、光を表すのと同時に、「右肩上がり」の構成になっており、次の50年、100年へと、未来に向かって動き出すイメージを意識しています。

基本的にグラフィックデザインは固定された静止図の世界になりますが、その中にも動的なイメージを反映したものです。線で構成されたシャープな雰囲気のシンボルマークと、太いロゴタイプの組み合わせは、大阪中之島美術館とは真逆で対照的ともいえますね。

―真逆なのに当館のVIと共通する要素があって、とても興味深いです。日常性から少しずらすということは、常に意識されているのですか?

水木しげるの漫画『ゲゲゲの鬼太郎』を例に挙げると分かりやすいかもしれませんが、背景がすごくリアルに描き込まれていまして。そのリアルな森や町の中に、妖怪があたかも普通に存在しているように描かれているんですね。もちろん、漫画だからフィクションなんですけど。

何が話したいかというと、僕たちには見えている世界と見えていない(もしくは気付いていない)世界があるのではないか、ということ。こうした見慣れた日常の中の気づきや違和感をデザインにも応用できないか、ということはよく考えます。

自分のデザインは、基本的にオーソドックスだと思うんですが、「何か引っかかる」と感じる部分は残しておきたいなと。

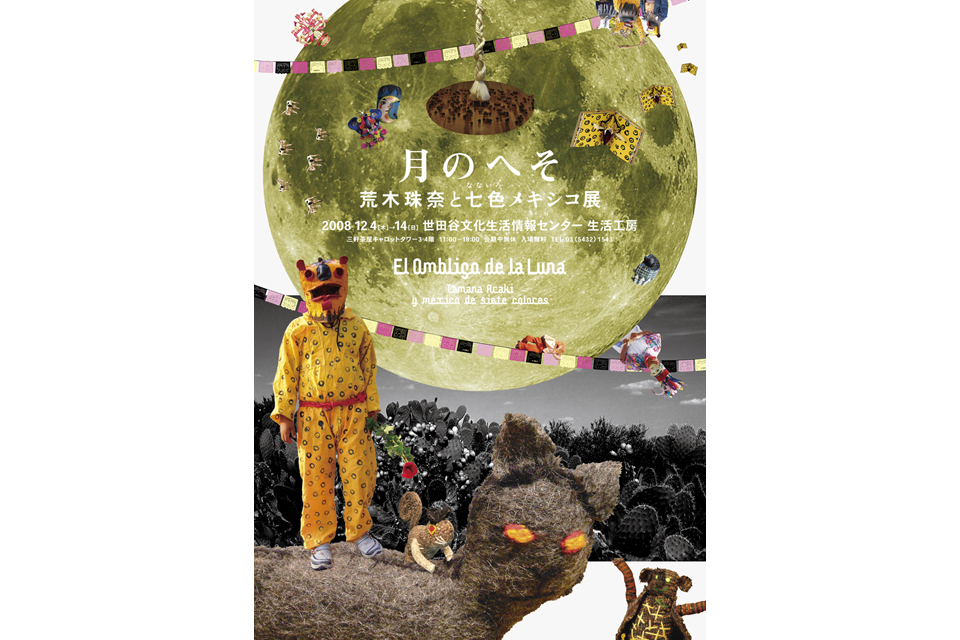

沖縄県立芸術大学のプロジェクト「地域芸能と歩む2019–2020」(画像:6/9枚目)のアートディレクションでは、沖縄本島から船で30分ほどの伊江島の地域芸能を紹介しました。小学生たちが伝統の「村踊り」を大人たちから学び、踊る。ビジュアルの撮影では、実際に踊りが行われる舞台ではなく、子どもたちが日々通っている小学校の廊下とか下駄箱で衣装を着てもらって撮りました。

地域芸能が「日常」の中に存在していることを表現したいという意図はあるのですけれど。衣装を着て踊ることも、小学校にいることも子どもたちにとっては「日常」。でも踊りの衣装を着て小学校の廊下にいるのは……

―いつもの小学校に小学生がいるのに何かが違うと感じさせる妙を感じます。

建築家とのコラボレーション

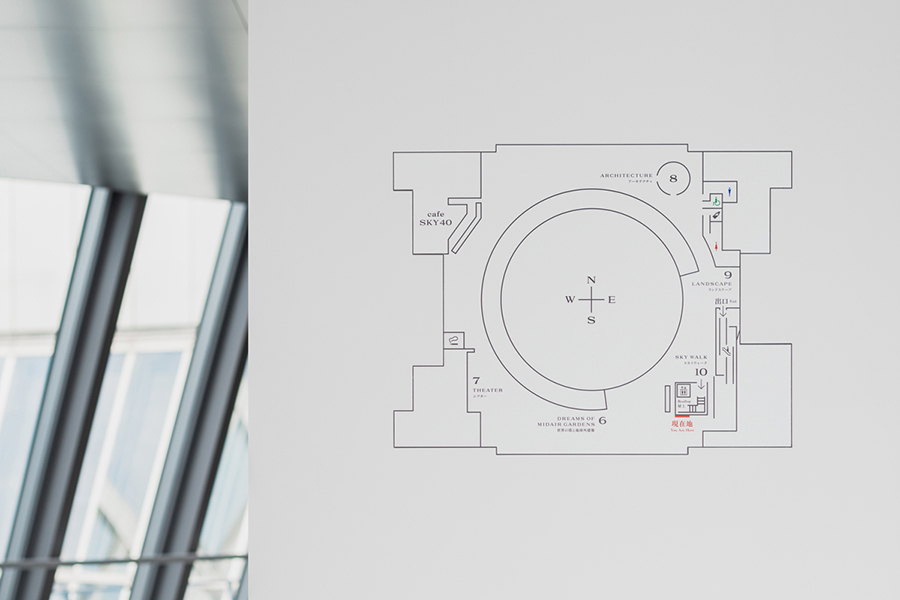

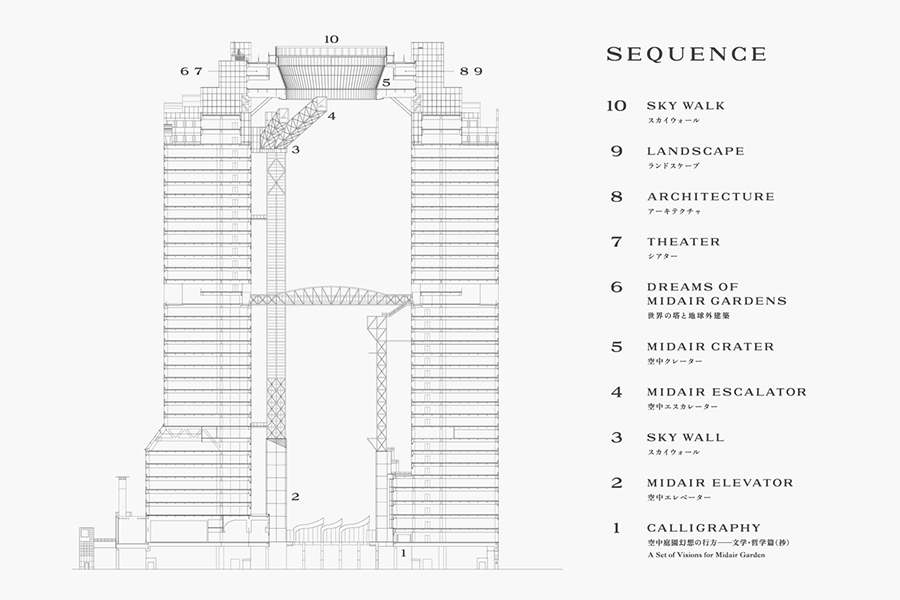

―先ほど紹介していただいた代官山「ヒルサイドテラス」は建築家・槇文彦氏の作品。このほか原広司氏設計の「梅田スカイビル・空中庭園展望台」のサイン計画にも携わっておられますね。建築や建築家の方とのコラボレーションが多いように感じます。

いえいえ、コラボレーションなんて恐れ多いです。お二人とも建築史に残る巨匠ですから。ヒルサイドテラスとのお付き合いが始まったのは、10年ほど前でしょうか。グラフィックデザイナーでヒルサイドテラスのサイン計画を手掛けた、故・粟津潔氏の展覧会が開かれ、その時にご子息の粟津ケンさんから「手伝ってほしい」といわれたのが、きっかけです。

ヒルサイドテラスには北川フラムさんが代表を務める「アートフロントギャラリー」があり、原広司さんの展覧会のキュレーションをされていた流れで、僕が広報デザインや図録を担当するなど、人と人とのつながりが自然と広がり、仕事に結び付いていったという感じです。

―人の縁があったのですね。日本を代表する巨匠・槇氏と原氏ですが、お仕事ではどのような雰囲気だったのでしょうか。とても興味深いです。

プレッシャーは大きかったですが、大切なのは「背伸びしないで対話する」ことだと思いました。

まずビジョンをうかがい、形にする前に、打ち合わせを重ねて方向性の確認をしていく流れです。お二人に共通していたのが、細かいところを気になさらないという点。大きなビジョンさえブレていなければ大丈夫という感じで。打ち合わせでも最初に世間話から始まって、こちらが提案したものに対して、「いいね」とか「違うね」くらいしかおっしゃらない。

狭い範囲のダメ出しは一切なくて、芯がブレなければいいと。若い僕に対しても、全く偉ぶらない。フラットに、人と人として、パートナーとして向き合ってくださったことはとても印象に残っています。

就職活動〜廣村正彰氏のデザイン事務所へ

―なるほど。ところでデザイナーになられた当初は、廣村正彰氏の事務所で働いておられたとか。廣村氏はデザイン界でも著名な方ですが、どのような就職活動を?

実は、就活といえるような就活はしていないんです。まず「自分が共感できるデザイナーさんのもとで働きたいな」という思いがありまして。でもその前に、純粋に自分の作品を見てもらい、感想を聞いてみたい気持ちの方が強かったです。

気になる方の事務所に、3~4社程でしょうか。募集はしてないのに直接、電話してアポをとって訪ねて、作品を見ていただきました。あわよくば雇ってほしいというのはもちろんあるのですが、そのうちの一つが廣村さんの事務所で。作品を見ていただいた最後に、「ところで君、何しに来たの?」っていきなり聞かれまして。恐る恐る「あの、実は働きたいのですが……」と答えると「じゃあ、やる?」みたいな感じであっさりと決まりまして。運が良かったという部分もありますけれど。

―良い縁に恵まれていらっしゃるのですね。その後、2009年に独立されましたが、会社名の「direction Q」にはどのような意味が?

物理学の理論に「超ひも理論」というのがあります。解明されていない仮説ですが、物質の最小単位の素粒子は点じゃなく「ひも」だというもの。私たちのいる世界は3次元ですが、この理論では11次元まであるともいわれています。

説明がややこしいのですが、簡単に例えるならX、Y、Z軸とは別に『Q』地点という方向があって。累進的な世界ではなく、「別次元、異次元」な感じでありたいという思いを込めて、名付けました。

―「Q」って、何が由来なんだろうと疑問だったのですが、まさか物理学だったとは! 思いもよりませんでした。

でも、普段は説明するとぽかーんとされるので、「問題(Question)を導く(Direction)という意味です」と言っていますね(笑)。

従来の価値観にとらわれすぎず「共生できる社会」を考えたい

―大西さんは東京・下北沢を拠点にしておられますね。

はい。下北沢は学生時代からよく遊びに来ていた町です。路地がたくさんあって、ずっと住んでいてよく知っている町のはずなのに、いつも何か新しい発見がある。こんなお店あったっけ? という感じで歩いていても飽きないんです。昔から若者文化が根付いていますけど、一方で何十年と続く老舗もあり、新旧入り交じりながらも、いつも活気があって賑やかなのも好きな理由です。

それと「許されてる感」がありますね(笑)。効率や経済優先じゃなく、音楽にしても演劇にしても古着にしても、みんな個人的な「好き」を仕事にしている。それでOKというか、そんな「好きが集まった町」な気がします、下北沢は。そういった空気に触れていると居心地がいいですね。ちょっと危険な側面もありますが(笑)。

―なるほど。大西さんも「好き」を仕事にして活躍しておられますからね。では最後に大西さんから、若い世代へのメッセージをお願いします。

特にここ10年程、情報化社会の中でいろいろな価値観がどんどん更新されています。昨日までの常識が覆されていくのを僕たちは目の当たりにしているのが現状です。それまで当たり前とされていた考えや手法を無視しろ、とは言わないですが、自分たちにあったやり方を常に探すことが大切で。でも、若い人たちは、時代や環境の変化に適応したやり方がもうできているんじゃないかなと思います。

同時に今の社会では、可視化されづらい窮屈さもあると思うんです。長い目で見れば2021年はまだ過渡期なのかもしれませんが、若い人たちには、自分の考え方とやり方でサバイブしていってほしいです。それは先行世代や僕も同じです。

これからは、というより、いつの時代も個人的な動機こそが大切だと思います。そうしたそれぞれの価値観を携えながらも、「互いに尊重しあって共生できる社会」がつくっていければいいなと思います。

―本日はすてきなお話し、本当にありがとうございました。

2020年12月 *オンラインにて

聞き手:平井直子(大阪中之島美術館準備室)、齋藤賢一(株式会社 陸風社)