終了しました

民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある

2023-07-08 – 2023-09-18

概要

日々の生活のなかにある美を慈しみ、素材や作り手に思いを寄せる、この「民藝」のコンセプトはいま改めて必要とされ、私たちの暮らしに身近なものとなりつつあります。

本展では、民藝について「衣・食・住」をテーマにひも解き、暮らしで用いられてきた美しい民藝の品々約150件を展示します。また、いまに続く民藝の産地を訪ね、そこで働く作り手と、受け継がれている手仕事も紹介します。

さらに、昨夏までセレクトショップBEAMSのディレクターとして長く活躍し、現在の民藝ブームに大きな役割を果たしてきたテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)による、現代のライフスタイルと民藝を融合したインスタレーションも見どころのひとつです。

柳が説いた生活の中の美、民藝とは何か、そのひろがりと今、そしてこれからを展望する展覧会です。

展覧会情報

| 会期 | 2023年7月8日(土) – 9月18日(月・祝) *月曜日(7/17、9/18を除く)休館 |

|---|---|

| 開場時間 | 10:00 – 17:00(入場は16:30まで) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 4階展示室 |

| 主催 | 大阪中之島美術館、朝日新聞社、東映 |

| 協賛 | 凸版印刷 |

| 特別協力 | 日本民藝館 |

| 協力 | 静岡市立芹沢銈介美術館、カトーレック |

| 観覧料 | 一般 1700円(団体 1500円) 高大生 1300円(団体 1000円) 中学生以下 無料 当館メンバーシップ会員の無料鑑賞/会員割引 対象 *災害などにより臨時で休館となる場合があります。 *税込み価格。団体は20名以上。 *20名以上の団体鑑賞をご希望される場合は事前に団体受付フォームにてお問い合わせください。 *学校団体の場合はご来場の4週間前までに学校団体見学のご案内からお申込みください。 *障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は当日料金の半額(要証明)。ご来館当日、2階のチケットカウンターにてお申し出ください。(事前予約不要) *一般以外の料金でご利用される方は証明できるものを当日ご提示ください。 *本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。 *企画チケットも販売しております。詳細は特設サイトをご覧ください。 *[相互割引] 本展観覧券(半券可)のご提示で、5階で開催される「Parallel Lives 平行人生 — 新宮晋+レンゾ・ピアノ展」(2023年7月13日(木)– 2023年9月14日(木))の当日券を200円引きで2階チケットカウンターでご購入いただけます。 ・いずれも対象券1枚につき1名様有効です。 ・チケットご購入後の割引はできません。 ・他の割引との併用はできません。 【チケットの主な販売場所】 大阪中之島美術館チケットサイト ローソンチケット、ローソンおよびミニストップ各店舗 |

| 本展公式サイト | https://mingei-kurashi.exhibit.jp/ |

| 本展公式X | https://twitter.com/mingeiten |

みどころ

1. 日本民藝館(東京・目黒)や静岡市立芹沢銈介美術館の所蔵する民藝の名品、約150件が集結 国内のみならず世界各地に目を向け、名も無き作り手たちが生み出す日用品にこそ「美」が宿る、と見出した柳宗悦の眼。本展では、柳らが集めた暮らしのなかにある美しい民藝の品々を中心に紹介し、「民藝ってなんだろう?」という初心者の方々にも親しみやすくご覧いただきます。

2. 民藝の「いま、そしてこれから」に迫る展覧会 柳の亡きあとも、民藝運動はひろがりを見せました。また、日本の各地でも伝統を受け継ぎ、現在でも新たな職人や手仕事品が誕生しています。本展では、現在の民藝の作り手や産地を紹介。さらに、現代の生活に溶け込む「これからの民藝スタイル」を提案します。つくる人、つなぐ人、つかう人のコミュニケーションで続いていく、これからの民藝にも視点をひろげます。

3. 展覧会特設ショップもお楽しみに 本展覧会の特設ショップでは、第Ⅲ章で紹介するMOGI Folk Artによる別注品の数々や、注目の染色家/アーティスト・宮入圭太さんが本展のためにデザインしたグッズ、そして各地のやきものやガラス、布など、職人がつくる民藝の品々を多数取り揃える予定です。どうぞご期待ください。

構成

第I章: 1941生活展─ 柳宗悦によるライフスタイル提案

1941(昭和16)年、柳宗悦は自身が設立した日本民藝館(東京・目黒)で「生活展」を展開。民藝の品々で室内を装飾し、いまでいうテーブルコーディネートを展示しました。暮らしのなかで民藝を活かす手法を提示した、モデルルームのような展示は当時珍しく、画期的でした。第Ⅰ章では実際に出品された作品を中心に、「生活展」の再現を試みて、柳が説いた暮らしの美を紹介します。

日本民藝館「生活展」会場写真 1941年

緑釉水注 イギリス 14世紀 日本民藝館蔵

第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝─ 美しいデザイン

柳宗悦は、陶磁、染織、木工などあらゆる工芸品のほか、絵画や家具調度など多岐にわたる品々を、日本のみならず朝鮮半島の各所、中国や欧米などへ旅し、収集を重ねました。時代も古くは縄文時代から、柳らが民藝運動を活発化させた昭和にいたるまでと幅広く、とりわけ同時代の、国内各地で作られた手仕事の日常品に着目し、それらを積極的に紹介しました。第Ⅱ章では民藝の品々を「衣・食・住」に分類し、それぞれに民藝美を見出した柳の視点をひも解きます。

「衣」を装う

‟只被る為なら美しさ等どうでもいい。だが美しさは着たい気持をそそる。”― 柳宗悦『用と美』1941年

裂織丹前(部分) 越前 江戸~明治時代 19世紀 日本民藝館蔵Photo: Yuki Ogawa

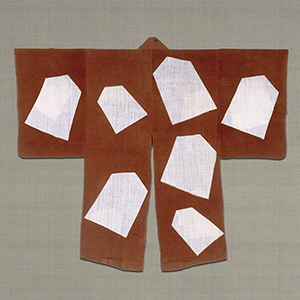

駒散し文様羽織 江戸時代 19世紀 日本民藝館蔵

紬ショール 青田五良 京都 1930年頃 個人蔵Photo: Yuki Ogawa

木綿切伏衣 北海道アイヌ 19世紀 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

「食」を彩る

‟人間は美味を好む。だが料理だけに止めるのではない。それを綺麗に皿に盛る。その皿さへも選擇する。”― 柳宗悦『用と美』1941年

スリップウェア角皿 イギリス 18世紀後半-19世紀後半 日本民藝館蔵Photo: Yuki Ogawa

染付羊歯文湯呑 肥前有田 江戸時代 18-19世紀 日本民藝館蔵

塗分盆 江戸時代 18世紀 日本民藝館蔵

網袋(鶏卵入れ) 朝鮮半島 20世紀初頭 日本民藝館蔵

「住」を飾る

‟暮しは色々なものを招く。それに応じて適宜な材料が選ばれ、適当な形が整えられる。”― 柳宗悦『用と美』1941年

桐文行燈 江戸時代後期 個人蔵Photo: Yuki Ogawa

芯切鋏 京都 1920年代後半-1930年代前半 日本民藝館蔵/(左上から時計回りに)手箒 仙台郡山 1939年頃 日本民藝館蔵、鹿沼箒下野鹿沼 1939年頃 日本民藝館蔵、手箒 信州 1939年頃 日本民藝館蔵

円座 朝鮮半島 1930年代 日本民藝館蔵

椅子 オーストリア 19世紀初頭 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

第Ⅲ章: ひろがる民藝─ これまでとこれから

柳宗悦の没後も民藝運動は広がりを見せました。濱田庄司、芹沢銈介、外村吉之介が1972(昭和47)年に刊行した書籍『世界の民芸』では、欧州各国、南米、アフリカなど世界各国の品々を紹介。各地の気候風土、生活に育まれたプリミティブなデザインは民藝の新たな扉を開きました。

一方、民藝運動により注目を集めた日本各地の工芸の産地でも、伝統を受け継いだ新たな製品、職人たちが誕生しています。本展では国内5つの産地から、これまでと現在作られている民藝の品々や、そこで働く人々の“いま”を紹介します。

そして、本章最後では、現在の民藝ブームの先駆者ともいえるテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)の愛蔵品や、世界各地で見つけたフォークアートが“いま”の暮らしに融合した「これからの民藝スタイル」を、インスタレーション展示で提案します。

濱田庄司、芹沢銈介、外村吉之介『世界の民芸』朝日新聞社 1972年 個人蔵Photo: Yuki Ogawa

人形 フニン県ワンカヨ(ペルー) 20世紀後半 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

靴下 アゼルバイジャン地方(イラン) 20世紀後半 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

工芸の各産地の制作風景 倉敷ガラス(岡山)Photo: Yuki Ogawa

工芸の各産地の制作風景 鳥越竹細工(岩手)Photo: Yuki Ogawa

工芸の各産地の制作風景 八尾和紙(富山)Photo: Yuki Ogawa

MOGI Folk Art

MOGI Folk Artディレクターのテリー・エリスと北村恵子

Photo: Yuki Ogawa

東京・高円寺でMOGI Folk Artを主宰するテリー・エリスと北村恵子は、セレクトショップBEAMSのバイヤーとして活躍していた1990年代から、民藝運動とも関わりの深い日本の手工芸品を、服飾や北欧インテリアと組み合わせて紹介してきました。2003年にBEAMS内のレーベル「fennica」を立ち上げ、2022 年には自身のショップMOGI Folk Art を新たにオープン。現在に至るまで「デザインとクラフトの橋渡し」をテーマに、国内の産地を回って見出したトラディショナルな民藝・工芸の品々を現代の暮らしに取り入れることでもたらされる豊かさを提案しています。作り手との交流を通じて、伝統的な技法やモチーフを活かしたオリジナルの別注品も数多く生み出しています。

関連イベント

トークイベント「MOGI Folk Art ディレクターに聞く、豊かな暮らしのつくり方」

| 開催日時 | 2023年7月8日(土) 14:00 – 15:30 |

|---|---|

| 登壇者 | テリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター) |

| 聞き手 | 北廣麻貴(大阪中之島美術館学芸員) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ホール |

| 定員 | 150名 |

| 参加費 | 無料 *本展覧会観覧券(利用後の半券可)が必要です。当日、ご提示願います。*事前申込制 |

| 申込方法 | お申込みフォームよりお申込みください。 *申込受付終了いたしました |

ゆかたで民藝 割

夏の暮らしを彩るゆかた。その日本ならではの美をまとい、民藝展鑑賞はいかがでしょうか。 8月の土日と祝日(8/11)、ゆかた姿で本展にご来場の方は、2階チケットカウンターでの当日券お求めで、200円割引に。 会場でも、目にも涼やかな愛知の有松・鳴海絞りのゆかたや、沖縄の紅型や芭蕉布のきものがご覧になれます。 親しい方と誘い合って、涼しい美術館での週末のお出かけをお楽しみください。

| 開催日程 | 2023年8月の土日と祝日(8/11) |

|---|

*2階チケットカウンターでのみご利用可能

*購入済みチケットをさかのぼって割引することはできません

*ご本人様と同伴者2名まで

*他の割引との併用不可

企画チケット *ローソンチケットでのみ販売

宮入圭太 本展オリジナルアート サコッシュ

今、注目の染色家/アーティスト・宮入圭太さんの描きおろし作品があしらわれたサコッシュ(斜め掛けの小型バッグ)と、本展観覧券1枚がセットになったお得なチケットです。

| 販売価格 | 3200円(税込) ※数量限定 |

|---|---|

| サイズ(約) | 本体/横170×縦225mm 持ち手/幅10×長さ1150mm |

| 素材・色 | キャンバス、生成 |

| チケット購入 | ローソンチケット |

*チケット購入時に発券されるグッズ引換券を、本展会場特設ショップ(4階)にてサコッシュとお引き換えください(会期中のみ有効)。発送には対応しておりません。

*セットのサコッシュの会場販売はありません。同サイズで別デザインのサコッシュを1800円(税込)で会場販売予定です。

Photo: Yuki Ogawa

染色家/アーティスト。柳宗悦の思想に惹かれ、民藝を学び、民藝と向き合いながら作品を制作している。ユニクロのフリーマガジン『LifeWear magazine』2022年秋冬号の特集、表紙に採用され、2023年1月には伊勢丹新宿店で作品展を開く等、注目を集める。本展のために描きおろした型染作品を、本展オリジナルグッズとして展開、販売予定。

ワークショップ「丹波布にふれて、つくろう」への参加と本展観覧券のセット券

コースター作り

| 日時 | 2023年7月22日(土) ①13:00~ ②15:00~(各回とも約1時間/各定員20名) |

|---|---|

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ワークショップルーム |

| 費用 | 3000円(税込) |

| 持ち物 | 裁縫道具(縫い針、はさみ) |

| チケット購入 | ローソンチケット |

*観覧券はワークショップ当日にご覧になれない場合、別の観覧日にご利用いただけます。

*定員に達し次第、販売終了。*販売終了いたしました。

ミニポーチ作り

| 開催日時 | 2023年8月20日(日) ①12:00~ ②14:30~(各回とも約1時間半/各定員20名) |

|---|---|

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ワークショップルーム |

| 定員 | 各20名 |

| 参加費 | 3500円(税込) |

| 持ち物 | 裁縫道具(縫い針、はさみ) |

| チケット購入 | ローソンチケット |

*観覧券はワークショップ当日にご覧になれない場合、別の観覧日にご利用いただけます。

*定員に達し次第、販売終了。*販売終了いたしました。

Photo: Yuki Ogawa

丹波布作家。岡山県在住時にウールの糸紡ぎと染織に出会う。丹波市に移住後、丹波布の存在を知り、丹波布伝承館にて布作りを学ぶ。同館講師を務めた後、自宅工房にて、手で紡ぎ草木で染めて織り上げる布にこだわり、日々制作に励む。

国分太一プロジェクト

オフィシャルサポーターに、TOKIOの国分太一さんが就任!本展のオフィシャルサポーターに、人気グループTOKIOの国分太一さんが就任しました!日本の”ものづくり”にかねてから思いを寄せ、実際の暮らしのなかでも倉敷のガラスや緞通など、民藝ゆかりの品々を愛用している国分さん。オフィシャルサポーターとしての意気込み、メッセージをいただきました。

国分太一さんからのメッセージ

「生活のなかに美がある」という柳宗悦さんの運動、今ではあたりまえのように思える考えだけど、じつはあたりまえじゃなかった、柳さんはすごいことをやっていたんだなぁ、と思います。自分でも仕事で日本全国を歩くなか、各地のものづくりの伝統が途絶えてしまう現状も目の当たりにしてきました。でも、日本には良いものがたくさんある。このすばらしい民藝の活動に、僕も参加させていただけることに感謝しています。どうしてこの地域にこれがあるんだろう、どんな思いで生まれたんだろう今、生活の中に置くものは色々選べる時代だけれど、次はだんだん「知る」時代になっていくんじゃないかな。お気に入りのものを大切に使うことで、地元の良さに気が付いたり、日本が誇れるものを見つけたり。オフィシャルサポーターの活動を通じて、「使う」だけから「知る」ことにもつなげていけたら、と思います。

国分太一 1974年生まれ、東京都出身。TOKIOのメンバーとして 1994 年にデビュー。アーティスト、タレント、 MC など様々な顔を持つ。 2021 年4月からは株式会社 TOKIO の副社長としても活動。 2022 年 5 月には株式会社TOKIO-BA の社長に就任。福島県でアウトドアフィールドを手がけている。

本展の会場にお越しくださった国分太一さんより、動画メッセージをいただきました!

今後国分太一さんは、本展のオフィシャルサポーターとして、民藝の産地を訪ね、手仕事の工程を体験したり、ご自身が暮らしのなかで使いたいスペシャルアイテムの”ものづくり”に挑戦したりする予定です。その模様は今後、展覧会公式サイトなどでご紹介していきます。どうぞお楽しみに!

本展覧会は大阪会場のあと、福島、広島、東京、富山、愛知、福岡にも巡回します。