インダストリアルデザイン・

インダストリアルデザイン・

アーカイブズ研究プロジェクト

Industrial Design Archives Project

デザイナー達の証言 05

分散と統合のデザインマネジメント

坂下 清Kiyoshi Sakashita

1933年 大阪市の船場に生まれる。52年 大阪市立工芸高等学校図案科卒業。57年 東京藝術大学図案科卒業。同年、早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)に入社。第一技術部(ラジオ)、電化事業部を経て、63年 アメリカの販売会社へ出向。66年 本社意匠部を経て音響システム部へ。73年 総合デザインセンターの設立に尽力し、初代所長に就任。81年 取締役総合デザイン本部長。89年 常務取締役総合デザイン本部長。95年 役員定年により顧問に。国際デザイン団体協議会(ICSID)理事。96年より神戸芸術工科大学、立命館大学、武蔵野美術大学にて客員教授として教鞭を執る。97年 シャープ退任。99年 武蔵野美術大学デザイン情報学科主任教授(〜2003年)。2000年 財団法人大阪デザインセンター理事長(〜2010年)。現在も、大阪デザインセンターの公式サイトにて「人類とデザイン」を連載中。

1912年、東京で金属加工業を興した早川徳次は関東大震災によって工場を失い、そのシャープペンシル事業を手放して大阪で再起を図った。以来、シャープは数多くの「はじめて」を世に送り出してきた。ラジオもテレビも国産第1号は早川電機製。国内初の量産電子レンジも国産第1号電卓も早川電機製。レンジで「チン」は「シャープペンシル」同様、日本津々浦々で発される言葉であるが、これは1967年、自転車のベル音を採用したシャープ電子レンジの調理終了音がその源である。

そのモノづくりへの情熱とベンチャー精神に惹かれ早川電機に入社したのち、自らのデザインを追求するだけではなく、デザイン部門の組織づくりに注力し、デザイナーとしては異例の本社役員に就任。退任までシャープのデザインを牽引した坂下清氏に話を聞く。

註1:早川式繰出鉛筆。さらなる改良後、エバー・レディ・シャープ・ペンシルと名付けられた。

大阪市立工芸高等学校から東京藝術大学へ

私は大阪の船場の生まれです。近くの本町界隈には丸紅や伊藤忠などの繊維問屋が集中していて、海外向けの色あざやかなラベルが貼られた商品が梱包されていく様子をいつも目にしていました。小学校6年生の時に滋賀県の山間部に集団疎開していたのですが、タイミングが悪く、卒業式の準備で実家に帰った晩に大空襲に遭いました。もう何もかも燃えてしまい、本当に着の身着のままで焼け出されたんです。そのあと体調を崩して1年休学しました。終戦後、御堂筋を走る米軍のジープを目の当たりにしたのですが、そのシンプルでパワフルなデザインに強く心が動きました。あの印象がその後に大きな影響を与えたのかもしれません。

小さい頃から手先だけは器用というか、絵を描いたりすることは得意だったので、ウチの親父がたまたま近くに住んでいた染色家の方に私のことを相談したようです。次男で家を継がせるわけにもいかないので、どうしたものかと。そしたら工芸高校(註2)というのがあるよと教えてもらったのですね。私自身、その道を追求するほどの気持ちがあったかどうか、その頃の記憶がはっきりとあるわけではないのですが、とにかく工芸高校の図案科に入学しました。当時は旧制から新制に切り替わる時期で、同級生はみんな3年間中学校で絵の勉強してきていて、ポスターカラーを使ってきれいに描くんです。私はまったく素養がなくて入ったものですから、遅れを取り戻すために本当に頑張らなければなりませんでした。同級生の多くがめざしていたのが、ポスターとかグラフィックデザインの世界で、大丸、阪急、近鉄といった百貨店の宣伝部門が人気でしたね。僕は工芸高校を卒業してすぐ就職する気はまったくなくて、もうちょっと上の学校に行きたいと芸大(註3)を受けたのですが、まったくの準備不足で見事に落ちました(笑)。学力試験の評価が半分あるって知らなかったものですから。そこで卒業後、午前中は天王寺の地下にあった美術研究所(註4)のデッサン教室で勉強して、午後は予備校に通いました。半年そうやって頑張ったあとに、上京して下宿生活をすることにして、東京でまたデッサンの予備校に通いました。デッサンと言えば、天王寺の美術研究所でね、先生に何度もお叱りを受けたんです。「上手だけど、全然、魂が入っていない」って。それで、「私はあの、図案科を受けるつもりなんです」って言ったら、「ああ、そうか。それならええわ」って(笑)。

おかげさまで、次の年無事に芸大の図案科に入れたのですが、努力のかいあったのか、どうやら首席での入学だったらしく、学級委員に指名されました。「お前、一番で入ったんだから、そういう決まりだ」って(笑)。図案科に専攻制度はなかったのですが、クラス30人中、工業デザイン志望はわずか4名でした。当時は企業にも工業デザインの担当部門はなかったですしね。そんな図案科でしたが、栄久庵憲司さんらが1年か2年上にいて、小池岩太郎先生がちょうどヤマハの仕事で家具などいろいろなことを手がけていた頃でした。小池先生が栄久庵さんたちを集めてインダストリアルデザインの仕事を始められてね。GKです。GKは芸大小池の略です。そんなことがありましたから、私も大いに刺激を受けました。

註2:大阪市立工芸高等学校

註3:東京藝術大学

註4:美術研究所は1946年、公立施設として大阪市立美術館に併設された美術の実技研究を行う専門教育機関。

帰阪:早川電機へ入社

やっぱり私は大阪の出身ですし、大阪の企業に注目していました。ただ、松下電器とか三洋電機には先輩も入っているし、すでに完成されたところには行きたくなかった。早川電機の創業者の早川徳次さんは非常にユニークで、モノづくりに対してものすごい情熱があってね、クリエイティブな部分を大切にする人だとよく分かっていました。工芸高校時代に研修というか工場見学というか、実際に早川電機のモノづくりの現場によく行って、馴染みもありました。デザイン部門もまだ小規模でした。大学の教務だったかに募集が貼り出されていたところに応募して、早川電機に入社しました。1957年です。

第一技術部の意匠課に配属され、いや、意匠課という言葉は当時まだなくて、第4課です。すでに工芸高校から何人か入っていました。工芸高校は工業デザインと銘打った課程はなかったのですが、千葉大学の山口正城先生がバウハウスの思想を導入して、インダストリアルデザイン的な教育は実践していましたからね。デザイン系で大卒は私がはじめての採用でしたので、入社当初からすぐに仕事をさせてもらいました。最初はラジオです。テレビは第二技術部の担当でしたので。

トランジスタラジオの出始めの頃でした。現在のように、商品企画といった部門はありませんでしたから、技術者たちとデザイナーが一緒に取り組みました。例えば5球スーパーだったら、真空管が5本立ったシャーシが目の前に置かれて、私はそこからのデザインです。いわば衣のデザインですね。今のように、ユーザーのニーズに合わせて一から商品をつくるのではなく、外側の意匠を担当するのが仕事でした。

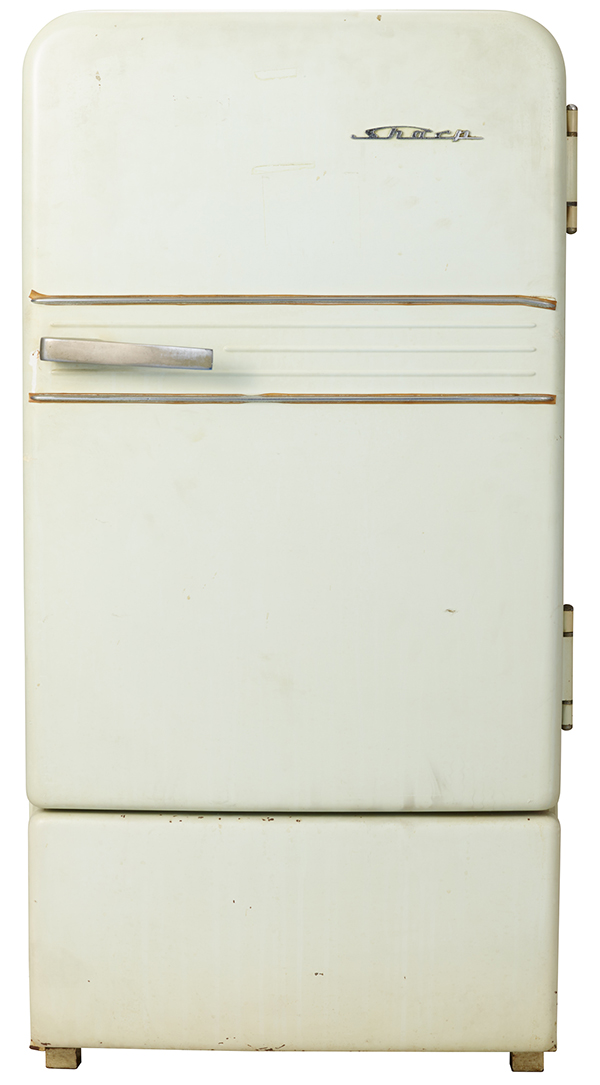

電化事業部へ:いきなりの大きな責任

社長がモノづくりに熱心でしたから、月に一度の(新商品)企画会議というのは長引いたら夜中近くまで続いたこともありました。もちろんその当時私はまだペーペーで、会議には出席していませんでしたが、次の日結論を聞いて「ああ、あれで良かった、通った」と安心するといった具合です。時には、私自身も社長室に呼び出されて、直接ご指導を受けました。入社2年目には、電気冷蔵庫、それから洗濯機といった白物家電を一から開発する、新設の電化事業部に移りました。ラジオからスタートした企業でしたから、白物については他社に遅れを取っていたんですね。そこで八尾に新しい電化製品の工場をつくって、電化事業部を新設するということになり、技術部のデザイン担当として主担当の私と転属の1人、そして3人の新入社員の5人メンバーで、デザイン全般を行うことになりました。今まで何もつくっていなかったところで、「はい、どうぞ」という感じでした。ものすごい仕事量で、てんてこ舞いでしたが、采配もすべて任せてもらえたのがよかったです。手がけた仕事が商品になって、全国の販売店に送られて、売れ行きなんかすぐに手に取るように分かるじゃないですか。そういった意味ではとてもやりがいがありました。本社の企画会議となると、上司の技術部長に「デザインの説明は俺できへんから、お前ついてこい」って言われて、まだ新入社員に毛が生えたような私が、社長の前でデザインの説明をするのです。若い頃からそんな責任ある仕事をさせてもらって、何とかそれを頑張ってこなしていったことが、その後のマネジメント業務に役立ったと思います。

一度、社長にたてついたことがあるんです。綺麗な円形のスタンドの扇風機だったのですが、前に倒れないよう安定させるために、スタンド前方にちょっと広いスペースがあって、そこにコントロールスイッチが付いていました。社長は東京の下町の飾り職人からスタートした方ですから、デザインについてはしっかりご自分の意見があるんですね。当時ヒットした商品に壁掛けのプラスチック製ラジオがあって、そのつまみの周りに社長が指示した唐草模様が付いている。そこで社長が、「坂下くん、このコントロールのつまみのところ、ちょっと空いているから、唐草模様でも入れたらどうだろうか」って言うんですよ。もう私、カッとなりまして。「いやこれはそういうシンプルなデザインで、これでバランス取れているんですから、そんな飾り入れるなんてこと、とてもできません!」って。そして一瞬険悪な空気が。早川さんの次の社長になる、当時専務の佐伯さんがその場を取りなしてくださったので収まりましたが、後で、新入社員のくせに社長に楯突くってなにごとか、ともお叱りを受け(笑)。結果として、それで社長によく覚えていただいたのか、何かと呼び出されるようになって、質問を受けたり、アドバイスを求められたり。ペコペコしなかったのがかえってよかったのかもしれませんね。

冷蔵庫《HR-330》1958年

5球ミニスーパーラジオ《5M77》1956年

その頃から社外でも活動されていますよね。

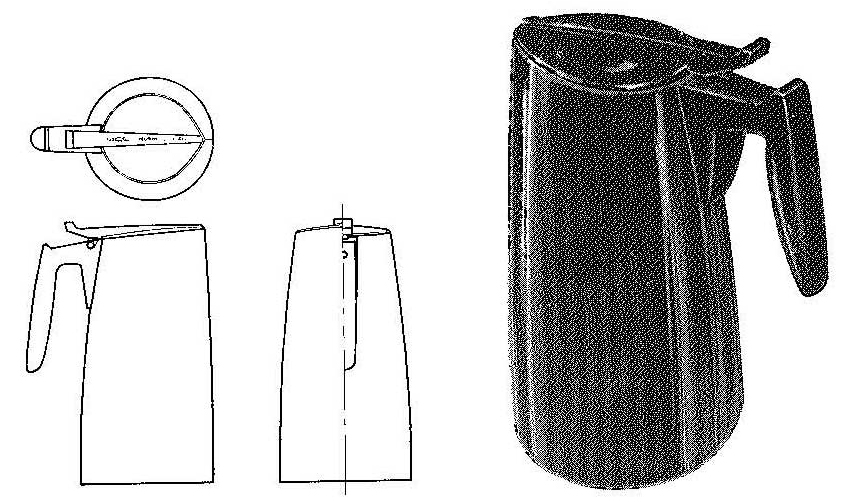

そうですね。通産省がデザイン振興を一所懸命やり始めた頃でした。その通産省主催の雑貨デザインコンクールがあって、堺のナショナル魔法瓶(註5)さんが参加して卓上魔法瓶の課題を出したんです。私は早川電機に入った直後でしたが、その課題は会社でやるものとは少し違ったタイプのデザインだったので、やってみようかと応募したところ、たまたま上手く入選しました。魔法瓶はブリキ製の寸胴型、お茶缶のようなものが当時主流だったのですが、私はラジオでの経験があったのでプラスチック成形のもっとシンプルなものを出しました。コンクールの入選作が商品化されることってあまりないのですが、ナショナル魔法瓶の社長さんが商品化しろと言いまして、週末、ウチの会社の休みに堺まで行って図面を描くお手伝いをしました。それで早川電機の仕事の傍ら、ナショナル魔法瓶さんの新商品の開発などに関わるようになったんです。

註5:ナショナル魔法瓶工業株式会社

第1回輸出雑貨・陶磁器デザインコンクール

通商産業省軽工業局長賞

《ナショナル・エベレストジャック》1957年

(『工芸ニュース VOL. 25-11』から転載)

花柄家電の発端

ある時ナショナル魔法瓶さんで仕事の話をしているときに、たまたまブリキ印刷会社の社長さんが訪ねてきて、アメリカ製のフルカラーの高速印刷機が入りましたって話されたんです。これでいろんな色が出ますので、ぜひ新しいデザインを考えてくださいって。そこでピンときました。アメリカなりヨーロッパなりの日常生活には花柄が溢れているんですね。日本でもジメジメした土間からダイニングキッチン型の台所に変わり、食卓も変わってきた時代だった。そういう食卓や家族団らんを彩る花柄が、その印刷機でできるのではないかと思ったんです。ちょうど染色図案をやっていた大学の同級生が丸紅に就職していたので、京都の友禅の作家さんを紹介してもらいました。魔法瓶のボディを展開した扇形の型紙に描くことは、着物と同じというイメージがあったのです。裾模様ですね。着て裾を合わせた時をイメージしながら、それを広げた状態で描く。ということで、花柄家電製品の発端はエベレスト(註6)の魔法瓶なんです。その後、見事に他社に真似されて、魔法瓶から電子ジャーと、どんどん広がっていきました。

註6:ナショナル魔法瓶工業株式会社の製品ブランド名

アメリカへ

電化事業部での業績を認めていただいて、27歳で課長に昇任しました。扇風機のデザインが市場で高く評価されたし、業界初の煙のでない卓上フィッシュロースターや家電メーカーとしては初参入した石油ストーブなどで、早川電機はトップメーカーになりました。順調でしたね。それが、あれはケネディが暗殺された年ですから、1963年ですね。年末に本社の佐伯専務から突然呼び出されました。何ごとかと恐る恐る出向きました。

その年の春、早川電機はトランジスタラジオを中心とする現地販売会社をアメリカに設立したんです。まもなく「やはりアメリカの市場は違う。見よう見まねの商品でアメリカ市場で戦っても絶対に勝てないから、デザイナーを送ってほしい」と現地から要請されたとのことでした。そこで僕に行けと。1週間で荷物まとめて機上の人です。しかも、家族も連れて行けとの命でした。当時はまず単身でというのが普通でしたけど、専務は、生活をキチッと営むことが大事だから家族と行くべきとの意見でした。まだ子どもが1歳とか2歳でしたから、家内にはずいぶんと苦労をかけました。その年、DC8というジェット機が就航したばっかりで、1ドル360円、実質は400円の時代でしたね。本社はニューヨークでしたから、ハワイで給油して、ロサンジェルスで一服してと、行くのだけでも大変でした。

トランジスタラジオは日本独自の商品で、アメリカでは大きな木製キャビネットのホームラジオの時代。だからその点は比較的楽でした。日本のユニークな技術で新しい市場を開拓できましたから。最初は結構カラフルな商品もありましたが、まもなくブラック&シルバーという小型ラジオのスタンダードができました。ですが、アメリカは大きいので、ニューヨークの市場だけを見ていても分からないことはたくさんある。とはいえ、今のように地方の情報をすぐに送る手段がないんですね。だから写真を撮って現像して、それをエアメールで送ったり、毎週レポート書いて送ったりと、もうそんな仕事がほとんどで、とにかく初めてのことばかりでした。もちろん松下電器さんや三洋電機さんも進出していましたが、デザイナーを送り込むなんて早川電機ぐらいだよと、よく驚かれました。営業以外でしたら普通はエンジニアですよね。でもやはり営業と一緒になって仕事をするのは違うんですよ。実際に使っている人の意見が聞けたりして、本当に勉強させてもらいました。語学も含めて。

帰国。そして大きくなっていく企業で

3年と少しのアメリカ勤務を経て帰国し、中央研究所の意匠部に配属されました。そこで全社のデザインイメージの統一をめざすのですが、これが難航します。そして、すぐに新設された音響事業部に引っ張られまして、ステレオやラジオカセット、テーブレコーダーなどの商品開発とデザインを担当しました。輸出商品は売り上げの80%を占めるのですが、バイヤーとの折衝に駆り出されて通訳もやらされたりして(笑)。もう超多忙でした。

関東の東芝、日立、三菱といった大企業は、戦前からの大企業で、事業部門があちこちに点在しているわけです。だから、デザイン部門は本社に置かざるを得なかった。一方、シャープは急に大きくなりましたから、そのような体制はなく、本社にいたデザイナーを事業部に出していたんです。音響関係は広島だ、テレビは栃木だ、電卓は奈良だと。しかしデザイナーのなかには事業部のなかでデザインを決められたくないと感じていた者がいて、私のところにも実際何人かが「何とかしてほしい」と訴えてきました。

そんなことがあって、これではマズいと事業部長が本社に直訴し、私も本社に呼び出されました。社長も薄々気づいていたらしい。だから「よし、分かった。本社の経営企画をせえ。そこで新規のデザイン部門をどうしたらいいか研究しろ」と、私を本社に呼び戻したんです。そこで1週間でつくった原案が、現在のデザイン部門につながる「分散・統合型の単一デザイン組織」です。1973年の9月に、総合デザインセンターが設立されます。

要は、商品の質というものは現場でしか成し遂げられない。だからデザイナーには生産拠点の現場に行ってもらう。しかし、そのデザインのコントロール権限はデザイン部門の長が持つ。つまり商品化の決定権は事業本部長にありますが、デザインの決定権や人事権は総合デザインセンター所長である私にあるということです。デザイン戦略の立案と実践の機能は本社において、必要最小限の人員で行う。そして総合デザインセンターのもとに、各事業部に対応したテレビデザインセンター、音響デザインセンター、電化デザインセンターなどを配備しました。さらに、女性のデザイナー比率30%をめざしました。これは家電製品のメインユーザーである女性のニーズを商品に反映するためです。総合デザインセンターは当初70名でスタートし、積極的な採用活動で、1976年には100名体制に膨れましたが、デザインの「小さな政府」は維持しました。

ニューライフ戦略と家電量販店

70年代の中頃、営業のトップだった専務取締役の発想から、「ニューライフ戦略」がスタートします。きっかけはオイルショックの影響による省エネ型の商品の登場です。各社が、棚を減らした冷蔵庫や、小型テレビ、小型洗濯機などを発売しましたが、消費者の反応はどうも鈍かった。そのなかで大ヒットしたのが、女性デザイナーが担当した小型掃除機で、好評の理由が「かわいらしさ」だったんですね。つまり、商品購入の動機が、機能から情緒的なものに変わってきていた。その詳細を調査すると、団塊世代を中心に新しいライフスタイルが台頭、定着してきて、「感性消費」が市場の中心になっていることが分かったのです。そこで、各事業本部の商品企画部をメンバーとして「ニューライフ商品」の開発に集中することになりました。とにかく他社とは違うモノづくりをしようということで、例えば真っ赤な冷蔵庫をつくったりとか。デザイナーとしては仕事のやりやすい環境になったのです。

タイミングも良かったのです。それまで町の電器屋さんって日本全国で3万5000店ぐらいありました。そのうちの約30%かそれ以上は、松下電器さんのお店で、何といっても規模が大きかった。シャープ(註7)の系列店はだいたい3000件。それが東京の秋葉原や大阪の日本橋に家電量販店ができて、どんどん成長していった。量販店は良い商品であったらどのメーカーのものも並べてくれるし、しかも評判のよいものなら一番いい場所に置いてくれます。おかげでシャープの系列店以外でも販売できるようになったし、同時に新しい商品が次々に生まれたこともあって、急速に業績が伸びました。デザインが商品の差別化となり、商品価値を高めて、企業イメージの向上に寄与することが実証されたので、デザイン先行型の商品開発が常態化されていきました。

註7:早川電機工業株式会社は1970年にシャープ株式会社に改称。

坂下氏とシャープOBデザイナー 奥田充一氏、

シャープ現役デザイナー 朝井宣美氏

聞き手・インタビュー編集:大阪新美術館建設準備室 植木 啓子

*プロフィール、注釈文、インタビュー記事カッコ内補足においては敬称略

*本インタビューは2019年に実施された

特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。