インダストリアルデザイン・

インダストリアルデザイン・

アーカイブズ研究プロジェクト

Industrial Design Archives Project

デザイナー達の証言 07

みんなのフローリング

―銘木の普及をめざして―

中嶋 力Tsutomu Nakajima

1935年 京都に生まれる。1961年 京都大学農学部林学科卒業後、朝日特殊合株式会社(現 朝日ウッドテック株式会社)に入社。主に研究・製品加工技術・商品開発業務に携わる。1986年 第31回日本木材加工技術賞、第18回市川記念賞を受賞。1989年商品開発担当常務取締役に就任。1999年 同社退任。2001年 日本木材加工技術協会関西支部功労賞を受賞。

今や完全に日本人の住宅と生活の一部となった洋室。その洋室を「洋室」たらしめる最たるものが床材であろう。昔ながらの和室を洋室化しようと、畳の上にカーペットを敷いた人は少なくないだろう。フローリングは憧れの床材だ。ましてや本物の木となればなおさら。ただし確かに値が張る。

床材の歴史は、戦後日本の住まいの歴史。朝日特殊合板(現・朝日ウッドテック)で突板化粧合板の開発に専心した中嶋力氏に話を聞く。中嶋氏はデザイナーではなく、木を専門とした技術者であるが、その仕事がもたらした商品は、住宅空間のデザインにとって欠くことのできない大きな要素であることが明らかになる。

朝日特殊合板への入社

現在の朝日ウッドテック株式会社は、私が入社した時は、朝日特殊合板株式会社という名称でした。私は京都大学農学部の林学科に学びまして、将来は建設省の役人になるつもりだったのです。ところが国家公務員の試験でミスをして建設省に行けず、大学の教授に滋賀県の地方公務員を勧められました。勤めながらもう一年勉強して、再度、国家公務員をめざしたらどうだと言われたのですが、あまり気が進みませんでした。そんなとき、日本の木材加工技術界の権威者であり大学の木材利用教室の梶田茂先生から、「朝日特殊合板という会社が大阪にあるが、経営者が非常に前向きで経営感覚が優れているから、そこに行ってはどうか」とご紹介いただき、それが入社のきっかけとなりました。本当に偶然の出会いでした。入社当時、会社の従業員は120名ほどでした。

朝日特殊合板は、スライサーという大型のカンナのような切削機械で銘木の角材(フリッチと呼ぶ)を薄く切削し、その切削した単板をラワン合板に張り付けて、天然銘木化粧合板を作ることを専門としていました。下地になるラワン合板自体は製造していません。下地になる合板は日本の合板メーカーから仕入れていました。

私が入社したのは会社が設立されて10年目の1961年です。親会社は霜寅銘木商店という会社で、天然銘木製品ばかりを取り扱い、販売をしていた材木会社です。当時、特定の人だけが銘木商品を購入、使用していましたが、それをもっと広く一般の方々にも使ってもらおうと、「銘木の大衆化」を社是として設立された会社です。

朝日特殊合板が設立された1951年から10年経った61年は、ようやく住宅市場が形成されつつあった時期だと思います。そうした時代に銘木を大衆化しようと考えたとき、受け皿、言い換えれば、販売ルートのようなものはあったのでしょうか。

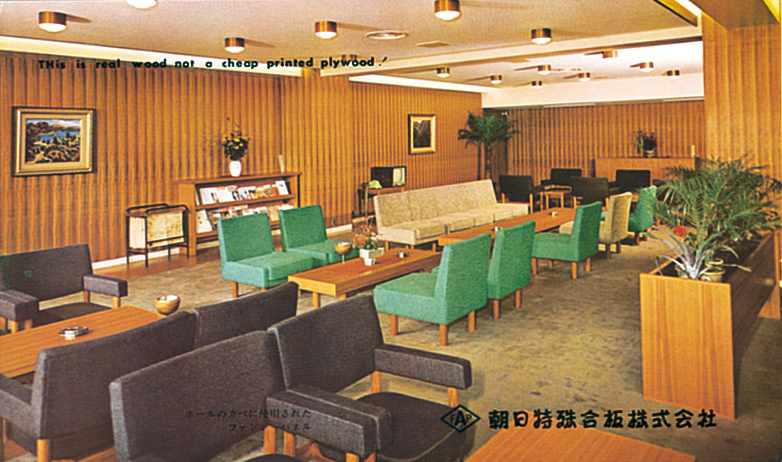

木質建材販売ルートというものは、通常建材メーカーが作ったものを問屋に卸し、それから販売店へ卸して、工務店へという流れです。こうしたルートは、当時、なかったものですから販売は非常に難しく、営業は大変でした。販売先は、ほとんどがビルやホテル、一般建築物の内装関係業者で、商品は「図面付き」と呼ばれるオーダーメイドのものでした。

朝日特殊合板の製品は銘木を使用した突板化粧合板で、印刷物を使用したプリント化粧合板ではない、いわば高級品ですよね。

「図面付き」のビル内装用の製品づくりがほとんどだったのですが、創業者は一般住宅用の規格品をなんとか作ろうとしていました。

ビル内装では、割り付け図や寸法が記してある内装設計図面に従って製品を供給しますから、製品の寸法が一定ではなく、現場ごとに内装設計者が決める寸法のばらばらな製品を提供することになります。しかし表面の杢目がきれいに並び、美しい内装壁面ができ上がります。銘木を切削した順に杢目を並べるシークエンスマッチ柄や本を開いたようなブックマッチ柄で装飾することが可能になります。工場生産品ですがオーダーメイドです。ですから、工業製品をどう定義するかにもよりますが、工業製品とは言えません。

住宅でも、お金を出す施主さんであれば、図面付で内装の化粧施工ができます。住宅用の規格品を作ろうとする場合、寸法が一定になりますから、それを販売するルートの設定が必要です。問屋は広いエリアをカバーし、販売店はもっと狭いエリアを受け持つ。昔でしたら材木屋ですね。そこから工務店に流れるわけです。規格化を進めても、販売ルートがなければ流通・普及はしません。

製造面については、2尺×8尺とか3尺×6尺といった規格品寸法ができると、それに従っていわゆる合板工場が整ってきます。それまでは規定の寸法がないから、4メートルくれと言われたら、4メートルの合板を作ったりしていましたからね。

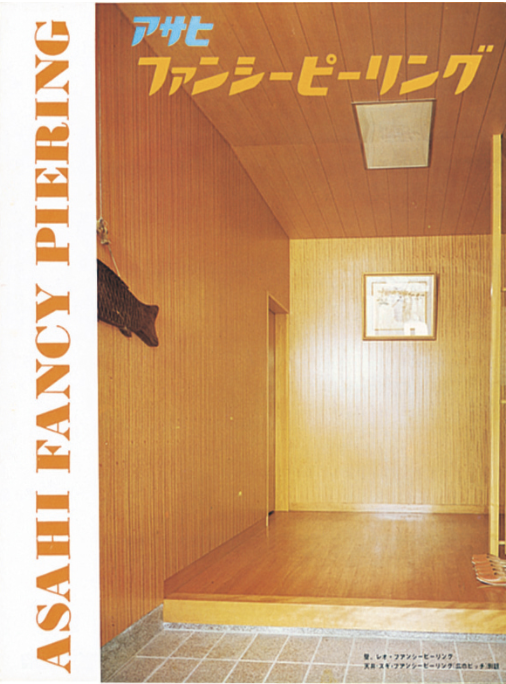

ファンシーピーリング(1958年~)

銘木化粧合板の初の規格品

壁材施工例

整備しなければならないことが多かったようですが、それでも突板化粧合板は無垢材より安かったのですか。

そうです。しかし、(無垢材との比較のなかで)ひとつ大きな問題が起こってきます。突板とは、フリッチをスライスして一枚一枚下地合板の上に貼っていきます。貼りつけ方法によっていろいろな木目柄の表現ができます。日本人の貼りつけ手作業は器用で、とても綺麗な天然銘木の突板化粧合板ができるのです。朝日特殊合板は当初その壁材のほとんどを4尺×8尺サイズで北米に輸出していました。壁材の主要マーケットはアメリカだったのです。しかし、アメリカは日本よりも湿度が低いため、日本で作った突板化粧合板は乾燥で表面にヒビ割れが発生してくるのです。アメリカの自国の製品は表面の化粧材は厚く(1.5mm~2mm)、乾燥した環境で作っているので表面のひび割れは発生しにくかったのです。

私が会社に入った頃は、会社は日本の輸出産業貢献企業として表彰されていましたが、輸出するたびに製品の表面が割れていると多くのクレームを受けました。そこで私に与えられたミッションは、表面の突板化粧単板が割れないようにすることでした。

ひび割れのしない突板化粧合板をめざして

「お前は大学を出たんだ。この問題を解決することこそが木材を専門としてきた人間のなすべきことではないか」と言われましてね。私も意地張って、ほとんど寝ずに実験室に籠りました。

解決のきっかけは、社内旅行で行った京都の宇治の平等院です。平等院鳳凰堂の前に大きな扉があって、その扉の裏側に仏さんの絵が描いてあります。扉の裏側の仏さんは綺麗ですが、建物内の壁面に描かれている仏さんは顔がバリバリに割れているのです。なんでこんなに違うのだろうとよく見てみると、扉の裏側には紗が貼ってあり、その上に仏さんの絵が描かれていました。これを応用できないかと、ひらめいたわけです。ヒントなんて、そんな偶然のものかもしれません。

そこで完成したのが、アポック(APOC:Asahi’s Prevention of Checking[朝日のヒビ割れ防止処理])です。下地合板とその上に貼る表面の突板単板の間に布を挿入させるという構成です。漆塗りのお椀は割れませんね。木製のお椀の表面に紗を貼り、その上に漆を塗るからひび割れしないのです(布ぎせ法)。その発想を合板に応用しました。どの様な布がいいのかと、布の勉強を一からしました。京都のある布屋さんと連携して、貼る布を選びました。ところが「合板の上にこんな布を貼るなんて、そんな贅沢なことをするな」と、社長から苦情が出ました。もっと価格を下げるために何か工夫しなければならない。そうしたら今度は「中嶋、それやったら新聞紙使え」と社長が言います。しかし新聞紙はやはり繊維の構成が違います。でも確かに布より紙のほうが安い。そこでまた一から紙の研究です。結果、布を使用したもの(S-Cアポック)、次に紙を使用したもの(J-Pアポック)の両方で、アメリカ、カナダ、ドイツ、そして日本で特許を取得しました。こうした壁材が、次第に規格品として流通し始めました。日本でも住宅内の冷暖房完備が普及するにつれ、乾燥による突板化粧合板の壁材にひび割れが発生し、ひび割れしない壁材が要求されるようになってきたのです。

木の床材について

畳敷きの和室、洋室にはカーペット(ニードルパンチ)、台所などの水回りには塩化ビニールタイルが住宅の床の主流でした。ところがカーペットにダニ問題が発生して、衛生上あまり好ましくないのではとマスコミが取り上げました。また、ビニールタイルはやはり冷たい。こうした背景から、日本の洋室や台所に木の床が増えていきます。

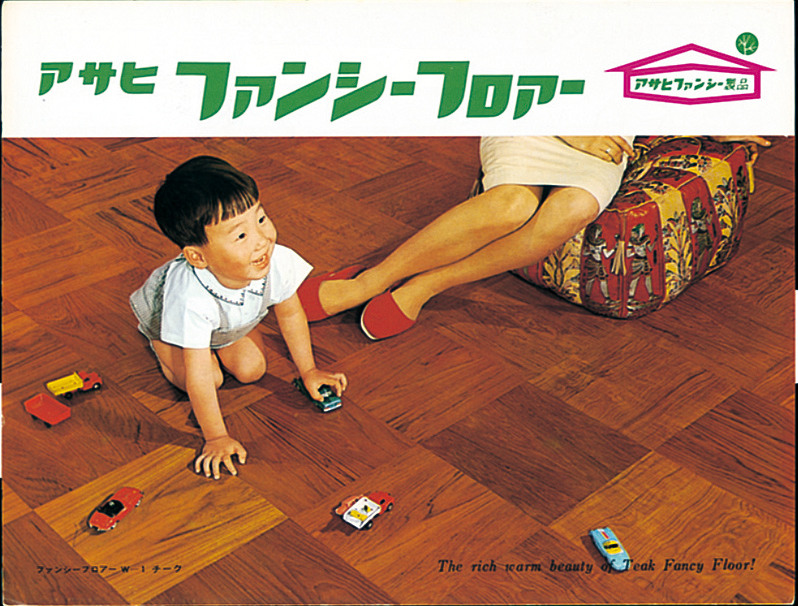

木の床は当初、パーケット床材などが代表的なものでした。厚さ約15mmのチークや桜材を組んで下地の床板に貼っていきます。それは大変な作業でした。そして高価です。そこで、木の床をもっと低価格で提供できるようにと、壁材と同様、突板製品の木質床材の製造を始めます。定尺寸法の木片をパーケット状に組んで、厚み10cm、縦、横30cm角の木のブロック板(フリッチ)を作り、それをスライスしてできた厚み0.3mm突板単板を合板に貼り付けます。これを規格寸法の1尺×6尺で商品化しました。突板化粧フロアの誕生です(1960年)。

ファンシーフロア(1960年 – )

銘木突板化粧合板による1×6フロア材

1980年代、木の床への着色について

こうして主に洋室の床に突板化粧フロアが採り入れられてくるのですが、家のトータルインテリアを考えるハウスメーカーにとっては、木の床と壁面やカーテンなどとの色の調和が問題になります。当時は銘木本来の美しさを大切にした無着色の突板化粧フロアだけでしたから、積水ハウスやミサワホームから、住宅内装の全体的なカラーコーディネートを可能にする突板化粧フロアの商品はできないのかと声が上がりました。そこで両社の技術担当者と工業的に床製品に着色することを検討し始めます。床に色を塗ると簡単にいいますが、当時の普通の生産方法では、色をビャーッと塗ることになりますから、色の出方が悪く仕上がりも良くありません。そこで、家具の表面の色仕上げに使用しているワイピング手法を工場生産用に機械化できないかと考えました。

工場生産による着色した床材商品は、ハウスメーカーとの連携で、これから一般住宅でも需要が増えていくだろうと肌で感じていました。着色した床材を作っていかなければならないと社長に申し入れたのです。そうしたら、もう、むちゃくちゃ怒られました。「お前は何のために朝日特殊合板に入社したのか!」と。「銘木の大衆化だ。銘木というものは、その自然の色をもって喜ばれる。それが我々の取り組んできた道だ。それをお前はその上に色を塗るって言うのか、けしからん!」と。

樹種の違いによる表情が着色によって消えてしまうということでしょうか。

そうではありません。しかし、壁面の色に合わせるために床材の表面化粧の樹種を選ぶということは大変なのです。壁面仕上げは突板化粧合板からクロスに代わっていました。突板化粧合板の壁材がなくなったというより、やはりそれが高価だったために、ハウスメーカーが使わなくなったというべきでしょう。したがって、木は床だけになってきています。しかし、ダークなもの、明るいものといった色の流行の対応を樹種で、例えば特殊なチークとかウォルナットとかで揃えて提供することは本当に難しいのです。

社長に怒られましたが、どうしてもその機械が必要だと主張すると、当時の会社の常務が「中嶋、それは買え」と言ってくれて導入がかないました。表面の化粧樹種の特性を活かしながら、いろいろな色付けができる製品作りが可能になったのです。次は営業です。着色カラーフロアがこれから主流になるから、一般ルートで販売してほしいと依頼すると「こんな商品売れるか!」と言われましてね。それでも頼み込んだし、喧嘩もしました。

1980年にカラーフロアを発売しました。最初は苦戦しました。しかし、ハウスメーカーが住宅展示場のモデルルームで使い出して評判になると、次は大工さんが注目してくれるし、お客さんからのオーダーも入るようになる。そうすると一般ルートでも商品が動くようになり、浸透していきました。住宅展示場というものは、新しいアイデアが一般に広がる大きな場所となっていたのです。

カラーフロア

住宅展示場が登場したのは1960年代前半ですが、やはり、実際に空間を見せる、空間のなかで商品を見せることができることが大きいのでしょうか。

展示場には一般の大工さんもお客さんを連れてきています。ハウスメーカーとは関係のない大工さんのお客さんですよ。そこで「こんな風にしましょうか」とか、「じゃぁ、それと同じものを」とか、話が交わされます。我々も製品のショールームを持っていますが、住宅全体、空間については見せることができません。住宅展示場の説得力は圧倒的に大きいですね。

突板の厚みについて

話は変わりますが、人間の目は突板の厚みによって、下地が合板なのか、そうでないのか、つまり使われている化粧材が無垢か突板か見極めるそうです。京都大学の木材研究所に依頼して調べてもらいました。木材研究所のデータから分かるのは、突板の厚みが0.3mm以上であれば無垢と突板の区別はつきませんが、突板の厚みがそれ以下だと突板を合板に貼ったものだと判断できるそうです。ただし、樹種によって異なりますが。ですから、この結果に従って朝日では0.3mmの単板、これ以下は無理として、お客さまを説得してきました。

住宅用木質床材の種類

昔になりますが、私は「住宅用木質床材の歴史とこれから」についてまとめています。

戸建て住宅については、大引き・根太貼り用床材、サブフロアの上に貼る上貼り用床材、床暖房用床材の3種類。アパート・マンションには、サブフロアの上に貼る上貼り用床用、ALCやモルタルに直貼りする床材、防音用床材、そして防音・床暖房用床材の4種類があります。材料も、突板、印刷といった表面化粧材、合板、LVLといった基材。そして干割れの防止とか耐摩耗性とかの必要な品質や性能が組み合わされた床材の組み合わせとなります。

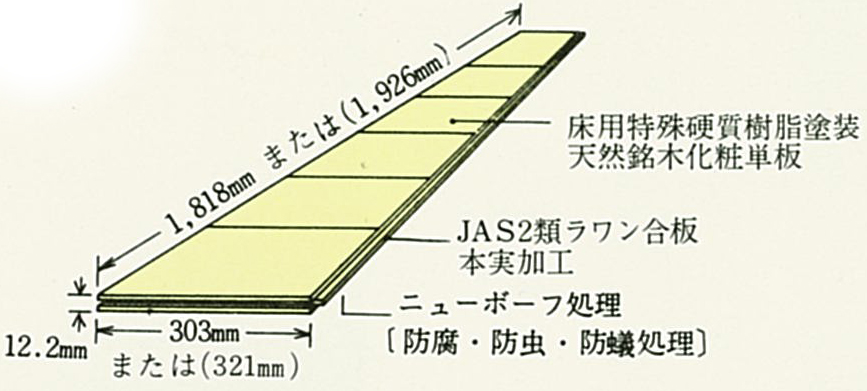

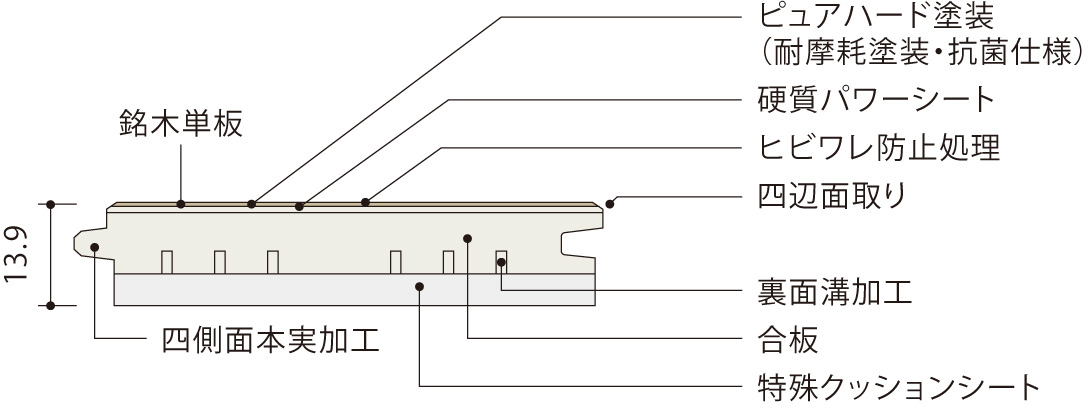

合板フローリング構成|防音フロア断面図

プリント床材との競合について

販売量はプリント床材の方が大きいです。しかし、マーケットというものは、“これのみ”ということにはなりませんね。

プリントと言えば、昔は輪転機で色をつけるというだけだったものが、杢目や木の導管に沿って凹凸をつけ(エンボス)質感を実現するといった、さまざまな技術が開発され、駆使されてきました。そこには印刷会社の技術革新の歴史があると思います。

プリント床材は均質で、突板化粧床材より品質をコントロールしやすいですよね。

確かに品質のコントロールについては、プリント床材は突板化粧床材より容易でしょう。ただ、最近の傾向を見ると、あまりにも均質でキレイな商品に抵抗感を示すお客さまもおられます。もっと自然に近いものを求めておられます。したがって、朝日のフロアの最近の傾向として、今までは欠点として除去していた木の節を付けた床板などの動きが認められます。マーケットのニーズは変化しますから、そこはやはり上手に乗っていかないと、先取りする商品、継続する商品は出せないと思います。

建材のデザインを牽引してきたのは、ハウスメーカーというより、建材メーカーとその技術とも言えるのでしょうか。

そのどちらかと言うより、ハウスメーカーで住宅のインテリアを考えて、いわゆるひとつの「意見」を持っている人がマーケットをつくってきましたし、これからもつくっていくと思います。しっかりとしたハウスメーカーとそうでないところとの差は、オピニオンリーダーがいるかいないかでしょう。ただ、そうした人材がいても、それを潰してしまうメーカーもあるわけで、意見をフォローできる体制が必要ですね。

朝日特殊合板(ウッドテック)の社内でデザイン開発をして、新しい商品を発信していこうという動きは、もちろんずいぶん前からありました。今も、まさに現在進行形で取り組んでいますが、ハウスメーカーにはなかなか買っていただけないようです。高いということで(笑)。

1980年代から2000年代のカラーフロアの時代は、ハウスメーカーがリードしてデザイン開発を行なってきたけれど、それ以降、自然な木材への志向をとらえた高級商品の開発は、建材メーカーが牽引しているということでしょうか。

そうですね。会社の力にもよりますが。

また社内でも、営業と技術の関係が重要です。営業に「こんなもの作って売らせるな」と言われたらどうしようもありませんよね。だから、私が働いていた当時は、開発担当技術の社員を営業の社員とペアで、工務店さんや販売店さんに行かせました。販売店さんだけが言っていることを、開発担当技術者が営業から伝え聞いているだけではダメですね。「高い」とか、そういう話に集約されてしまいますから。開発担当技術が一緒に回ると、彼らはきちんと詳細な情報を収集してくるのです。これができなければ新しい商品は作れないというのが、私の思想でした。

販売店におうかがいを立てるというより、意見を聞いて、議論や説得も辞さないという姿勢でしょうか。先ほどの突板0.3mmの厚さの話も、きちんとした説得材料を持ってくるということですね。カラーフロアの開発以後、取引先は大きく変わりましたか。

住宅中心になりました。ハウスメーカーだけではないですが、ハウスメーカーを含めてほとんど住宅市場です。輸出はほぼゼロです。以前のような壁材はもうたぶん生産していません。

開発の基本的な考え方について

私が持つひとつの考え方に、マーケットニーズは一つの軸を中心に上昇するスパイラルな流れを持って変化すると思っています。昔、フローリングの時代があって、ぐるっと回って、今またフローリングの時代に戻ってきていると言うけれど、戻ってきたフローリングの時代は、昔のフローリングの時代より、軸を中心に、もっと上がっていると考えています。だからマーケットに木質床材が戻ったと考えるのではなくて、マーケットはもっと別の木質床材を求めていると考えるべきで、ここに開発の基本的な思想を持つことが大切です。

床暖房用の床材開発を求められたときもそうです。カラーフロアが定着した次が、床暖房に対応できる木質床材でした。木質床材でも同じものではありません。ですから、デザインのこともありますが、床暖房とか遮音とか機能付与について踏み込まないと、床材について語ったことにならないわけです。

銘木の大衆化をめざして事業を展開してきたなかで、時代が変わり、マーケットが変わり、商品も変わってきました。大衆化をめざすということと、大衆の価値観の変化に寄り添うこととは、また別のことでしょうか。

そのとおりです。

今やプリントは木を超えてしまいました。杢目プリントが出始めた頃は、杢目に似せたものを作っていたのです。いわば偽物の杢目です。でも、現在、印刷会社が作っている杢目は自然界には存在しない。存在しないけど、一般の人が見たら木だと思うし、キレイだなと感じる。オリジナルな、まさにデザインです。朝日ウッドテックはずっと突板にこだわってきましたが、私の引退後は、ハウスメーカーが印刷シート(オレフィンシート)貼りの合板フローリングを採用し始めたことから、社内でも要望が高まって、シート貼りも製造しています。

ただ木にこだわりつづけるのが朝日ウッドテックの特長です。それは引き継がれているし、マーケットでも自然への志向が強くなってきていると感じています。次の世代の社員たちが0.3mmの突板化粧製品ではなく、2mmの厚板の挽き板を使用した商品を開発して、販売も好調です。銘木の大衆化はもはや「安くつくること」ではないかもしれません。マーケットのニーズにあわせることです。

聞き手:生活空間研究室 中村 孝之、大阪中之島美術館準備室 植木 啓子

インタビュー編集:植木|写真提供:朝日ウッドテック株式会社

*プロフィール、注釈文、インタビュー記事カッコ内補足においては敬称略

*本インタビューは2017年に実施された。

特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。