インダストリアルデザイン・

インダストリアルデザイン・

アーカイブズ研究プロジェクト

Industrial Design Archives Project

デザイナー達の証言 06

新たなビジネスのシステムへ

―工業化住宅のインテリア―

増地 秀夫Hideo Masuji

1948年 三重県上野市(現・伊賀市)生まれ。1971年 積水ハウス株式会社に入社。一貫して企画・開発、マーケティング等の商品開発業務に従事し、内装システム開発部長、商品開発部長を歴任。2008年 常務理事商品開発部長にて、37年間在籍した積水ハウスから独立し、株式会社オフィスアマテラスを設立。積水ハウス在籍中の1970年代後半から1980年にかけて、内装のビジネスシステム「インテリア・コーディネート・システム」を構築し、住宅メーカーオリジナルの内装仕上げ材や設備機器等の開発を進めると、住宅メーカー先導型商品開発時代を確立した。時代とともに変化する消費行動と商品価値の研究を進め、時代に即した新しい「モノづくり」を常に試行。現在は、住宅建築や建材・設備を対象とした、ビジネス・商品開発のプロデュースやコンサルティング業務を中心に活動する。

大阪の建材メーカーについて

現在、木質建材メーカーとして活躍している企業のなかで大阪を中心に大きくなった企業は、パナソニック、大建工業、永大産業、朝日ウッドテックなどがあります。大阪湾の貯木を加工することから始まっています。パナソニック(ライフソリューション社)や大建工業は、メインの生産拠点は大阪ではないですが、営業活動拠点は大阪にあって大きくなりました。この4社はともに戦前からの企業ですが、戦後復興の木質資材を生産したことが成長の出発点となっています。

さらに、パナソニック、大建工業、永大産業の3社は、キッチンやバスユニットなどの設備機器も商品体系に入れ、総合住宅建材・設備会社へと発展しました。一方、朝日ウッドテックは、木質建材分野においてさまざまな取り組みを経て、床材の専業メーカーとなり、床材業界を引っ張る商品力を発揮しています。

住宅メーカー(プレハブメーカー)と言われる会社も大阪で成長しました。大和ハウス工業、積水ハウス、パナホーム(註1)、積水化学工業(住宅の商標はセキスイハイム)と、業界の主要企業として成功しています。

大阪の住宅建設に関する木質建材・設備機器メーカーや住宅メーカーが、どうして成功したのかはよくわかりませんが、戦後、大阪が住宅・住宅資材の先頭を走ってきたということは、事実でしょう。

註1:現在のパナソニックホームズ株式会社で、プライムテクノロジーズ株式会社の関係会社

建材メーカーは明治からありますが、住宅メーカーが現われるまでの供給先は大工さんですよね。いわば工業製品というより工芸品に近かったと言えるでしょうか。

戦前は、要望に合わせて木材を加工して供給する事業が中心で、流通については、柱材を中心とする構造材や周辺資材は「建材店」、床柱や欄間に代表される銘木加工品は「銘木店」と呼ばれるお店を経由して、大工さんに供給されたかと思われます。

戦後、復興資材として合板や木質繊維板の生産が求められ、それらの生産拠点が全国各地にできます。さらに、意匠を施したプリント合板・化粧合板や化粧床板などが生まれてきます。こうした「新建材」は次々に建てられていった住宅の内・外装材として使われていきましたので、新建材の生産が圧倒的に多くなっていきました。

住宅メーカーよりも先に建材メーカーがあった。しかし、最初に住宅に使用されたプリント合板やクロスなどはすべて輸入品で、国内産のものはほとんどなかったという話があるのですが、実際どのような状況だったのでしょうか。

住宅メーカーは当初、当時大工さんが使っていたプリント合板をそのまま使っていました。

例えば積水ハウスですと、1960年に会社ができるのですが、その頃に出したA型やB型といった初期の商品には、そういったプリント合板は使わなかった。合板やプリント合板の次に出てくる建材を作ろうという理想があったのです。でもやはり、コストやお客さまの馴染みという観点から、既存の合板やプリント合板を大量に使いかけた。そこが出発点です。その後、壁材や床材の工業化というテーマに沿って変化していきます。

工業化住宅の興りは、やはり量産の部材で住宅を量産しましょうという話ですよね。それは、都市に流入してくる人たちの住宅がないから、安く住宅を作りましょうということです。だったら工業的に作ったらいい。でも最初はやっぱりお客さまが欲しがるものではなかったのですよ。大工さんが作る住宅よりは劣っていた。だから、「プレハブ」って簡易的で安価であることを揶揄する言葉となって、今でも使われていますよね。

プレハブ住宅が生まれた1960年の前後は、戦後復興から本格的な建設ラッシュに入った時代で、個人経営の大工さんが急増します。また、1950年に住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)が公的住宅ローンとして貸付制度を開始し、「割賦住宅」が活性化していった時代にプレハブが登場してくるのです。プレハブを作る住宅メーカーは、その頃よく「素人が…」と言われましたが、これはまさに異業種参入だったんです。鉄鋼会社であったり繊維会社であったり、化学会社であったり、木材の会社であったり。大和ハウスは吉野の山林の会社ですし、積水ハウスは積水化学から分かれているのでもともとは化学会社ですよね。そうした異業種の会社が住宅建築業界に参入して、事業化へと動いていきます。そこで初めて「たくさん作る」という考えが出てくるのです。たくさん作らない限り利益は出ないという、工業製品の考え方です。

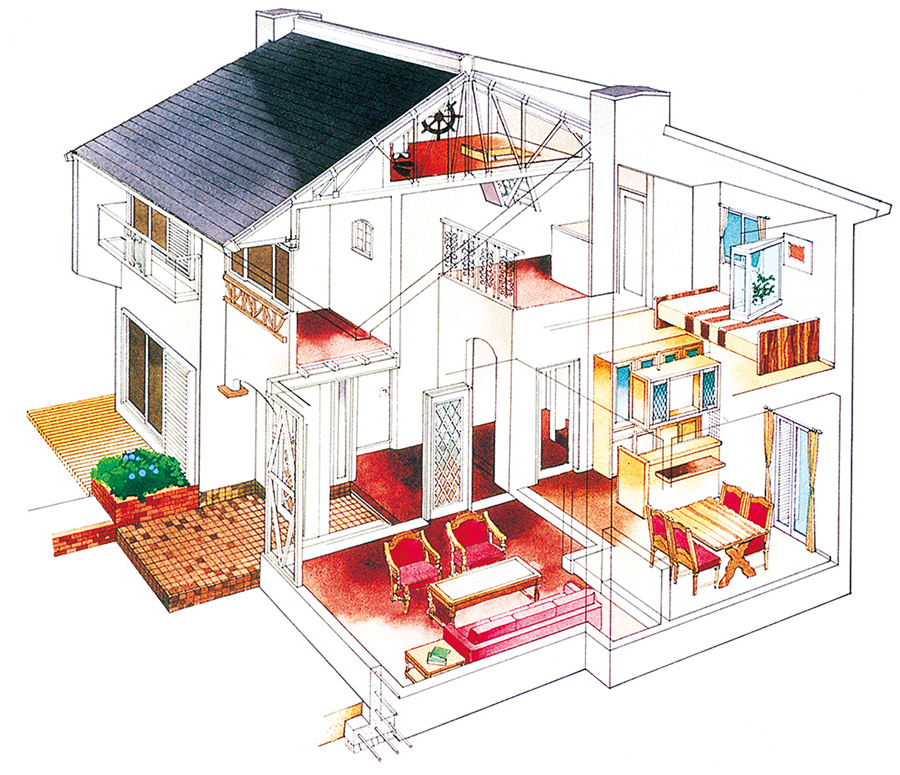

初期の積水ハウスのインテリア。

新しい材料によるプレハブ住宅を追求していた。

それ以前の大きな建築会社といえばゼネコンでしょうか。住宅建築には大きい会社はなかった。そもそも住宅建築はそのようなものではなかったのですね。

そうです、そういうものではなかった。よく五里産業って言われていましたからね。キロで言うと20キロですか。住宅は20キロ圏内にいる大工さんに家を建ててもらう。一人の大工さんが村中を順番に建てていったというところもありましたよね。いや大半がそうでした。もっと昔は、大工さんもいなくて村みんなで建てた。そういうのが当たり前だった。戦後初めて、数をこなすという話が出てきたわけですよ。そして、数をこなさないと利益が出ない企業が入ってきた。

数をこなす必要が出てきたのは、戦後の住宅不足のせいですね。

そうです。加えて、高度経済成長全盛期に入って、お金に余裕が出てきたというか、頑張れば家が持てるという社会になってきた。住宅建築が産業になり、「安価でお客さまが喜ぶ」商品になったことで、大きく進歩したと思います。

住宅不足の大きな原因のひとつは、都市への人口流入ですよね。第二次産業、第三次産業に携わることによって、人の住む場所が変わってくる。

「家」に影響を与えたのは資産の問題とか政治的な問題とか、たくさんあると思います。住宅産業の成長は、社会構造の二次産業、三次産業への移行による都市への人口流入が、確かに大きな要因になっていると思われます。しかしそれとは別に、移動時間の短縮化も「家」に大きく影響を与えます。大阪に住んでいた人が名古屋に行くとか、東京に移るとか。昔だったら、東京へ行くのに10時間かかり、家族全員で引っ越しして、もう戻ってこないという感じだったけど、その頃になると、ちょっと向こうに出張に行って帰ってくるとか、向こうに一旦住むが、また帰ってくるといったように、いろいろな背景と密接に関係があるのが「家」ですよね。

拠点ですものね。住むということ。それをどのように捉えるのかによって、家のかたちが変わってくるということですよね。

これは私の考えですが、工業化というものは住宅になかなか当てはまりにくい。工業化製品というのは、「メーカーが工場で完成品を作ってお客さまに届ける」というモノです。しかし、住宅は完成品を現場(お客さまの土地)で組み立てることにより完成品になります。さらに、大半の家は同じモノではありません。部材群は同じものを用意していますが、どの部材をどのように使うかは各々の住宅によって異なります。

"グッドデザイン"に積水ハウスが初めて応募した時、審査担当官とカスタマイズについて議論になったのです。かつてステレオ装置に「カスタマイズコンポーネント」というジャンルがあったのですが、企業側が予定した範囲内でカスタマイズできるというのがカスタマイズであって、住宅のカスタマイズはその範疇を逸脱しているというのです。住宅は、いろんな部材を持ってきて、5万点とか10万点のものを組み立てることになるから、完成品は一個一個別のものだと。だからグッドデザインはあげられないと言われました。ひとつの完結したかたちというものがないから、それをグッドデザインという定義のなかに持ち込むとすれば、一邸一邸でしか判断できないということでした。

では、その一邸がどれだ、ということですよね。

そうです。それで、システムデザインという言葉を使いました。あの頃は「IS」という商品だったのですけれど、「この商品はこういうシステムでやっているから、デザインが担保されているのです」と主張したのです。でも最初は、やはり認めてもらえませんでした。通産省(註2)の後押しもあって3年目にやっとグッドデザインをいただきましたが、その判断の考え方は、基本的にシステムデザインは認めるけれども、審査はどこでもいいから一邸だけを対象とする。グッドデザインはシステム全体に付けていいよ、ということです。その4年前から3年前に、初めて自動車がグッドデザインに入りました。自動車がグッドデザインに入るときも議論があったようです。通産省は、自動車を入れ住宅を入れ、そうやって順番にグッドデザインの対象を広げてきたわけですが、それだけ工業化されたデザイン、インダストリアルデザインというものの定義や範囲、評価が難しかったということでしょう。

註2:通商産業省(現在の経済産業省)

《ISフラット》

工業化住宅では初のグッドデザイン賞受賞

その頃から何をもって工業化というのか、何をもってインダストリアルデザインというのかという定義が、曖昧だったわけですね。

その頃、住宅メーカーは自分のところで使うために、床板はこんなデザインで作りましょうとか、サッシはこうしましょうとかと開発を進めていて、その部材のなかから住宅を組み立てていくという方法をとっていました。その後、建材メーカーが住宅メーカーのデザインに似たものを作りはじめます。

建材メーカーは、床板は床板として企画し、生産する。建具は建具として企画・生産する。そのコーディネートは考えていない。建材それぞれを単品単独のモノとして揃えていくのです。それを組み立てるのは大工さん。大工さんは、積水ハウスやミサワホームのように、「この家はこういう設計趣旨があるので、これとこれを合わせて組み立ててはいけませんよ」といった〇×方式に基づくわけではなく、ただ好きなものを買ってきて組み立てる。そうして出来上がったものは工業化住宅と言うのでしょうか。言わないですよね。

建材は工業製品です。その建材を組み合わせて大工さんが建てた家は「工業製品を使っている」というだけです。結局出来上がった建物は全部違う。あらかじめ予測されたカスタマイズの範囲とは関係ない。というより、カスタマイズということを考えないので、設計者やコーディネーターの資質によって出来上がりに大きな差が生まれるということです。やっぱりその点から見ると、工業製品の概念になかなか住宅が当てはまらない。

とても難しいのが、例えば、建材メーカーさんが作った建材や部品は工業製品。それを積水ハウスが「これとこれを使ってこういう住宅にする」というのは、我々の現時点の見方からはそれも工業製品と考えることができるにしても、全く同じ建材を使って大工さんが使って同じように作った家を、工業化住宅と言うかどうか。たまたま同じでもプロセスが違います。

工業製品として作られた床板を大工さんが使って住宅を建てるなら在来工法だ、と言うことなのです。今でもそうなのです。だから料理と似ているかもしれません。工業的に作られた材料、工業的に作られた半完成品を、最後に別の作り手が料理して、テーブルの上に並べたというのと同じです。

建具、床板、造作材というのは、どこまでいっても部品なのですよ、住宅メーカーから見たら。でも建材メーカーから見たら商品なのです。ひとつひとつが。そこで、住宅メーカーの商品って何ですか、と言ったら、内装も外装も構造躯体も含めたひとつの家なのですよね。そこに大きな違いがある。

そしてそれをデザインしたのは誰だということですよね。建材メーカーにとっては商品だから、メーカーのデザイナーがデザインしていますよね。コーディネートの概念はなかったのでしょうか。

なかったと思います。私は、1980年というのがひとつの区切りだと思っています。

1980年に、積水ハウスは私自身が担当した新しい内装の仕組みを送り出しました。「セキスイハウス・インテリア・コーディネートシステム(SHICシステム)」です。それはコーディネートの仕組みと言いながら、本質はコーディネートだけの仕組みではなかった。ただ単純に、これとこれとのコーディネートは綺麗ですよというシステムを作っただけだったら、インテリア自体は良くならなかったと思っています。部材の組み合わせだけではなく、部材である床板や建具や壁紙、キッチン・ユニットバス等々を開発、生産し、お客さまのコスト要望に合わせて選択できるシステムを作り、お客さまへのプレゼンテーションシステムを作り、部材群の流通を確立しと、SHICシステムは家作りビジネスのプラットフォームだったと思っています。それでよく変わったか悪く変わったかは別ですよ。今から思えばあんなことするのではなかったと思うところがいっぱいあります。でも、今の積水ハウスもそれを主軸に動いていますが、あれから間もなく40年になろうとしていますので、もっと時代に合った新しいシステムが生まれてこなければと思っています。

SHICシステムで何が改善されたかと言えば、まずは設計です。設計というのはお客さまの要望に応えるためのすべての計画です。床や壁などの造作材ももちろん含まれています。それに加えて、設計のプレゼンテーション。これがレベルアップしました。さらには現場の施工の標準化です。これをこう合わせたときに、ここの幅木はこうしましょうとか、すべてにわたって納まりがあらかじめ定まっていきました。

積水ハウス《SHICシステム》の概要

つまり、大工さんが施工現場で合わせるのではなく、事前に部材の納まり方(施工の仕方)までコーディネートされているということですね。

施工現場で使う接着剤というところまで作っています。それが現場の施工を向上させるのです。

設計とコーディネートができると、はっきりしてくるのが見積りなのです。今は大工さんの見積りもはっきりしていますけど、昔はどんぶり勘定って言われていました。見積りがきちんと出来るということは、床板はこの品番のもので、それはいくらでということがはっきり分かるということです。積水ハウスの場合は、このコーディネートの仕組みで見積りを作るときに、この建具だったら何分で取り付けられるかという時間も、すべて実験して測って、工数として原価に反映しています。

人件費もはっきりするのですね。

そうです。全部見えてきます。それがこのシステムの原点なのです。6畳の床板だったら、何分でできるとかいうのも入っているのですよ。だから見積が明確になるのです。

さらなる特長がオリジナル建材です。オリジナル建材というのは、協力メーカーさんに積水ハウスにしかない床板や建具を作ってもらうということです。もともとこのコーディネートシステムは、在りものを持ってきて仕組みを作ろうとしたものではないのです。全部オリジナルで作ろうとしたのです。その頃、市販のものを持ってきてやると全然いいものができなかった。それでいろんなトライをしながら、こういう建材を作ろうって、建材をすべて新しく企画、設計したのです。

そこで80年代に、建材メーカーと住宅メーカーの関係が変わって行くのですね。

床板もカーペットも、建具、クロス、造作、収納とオリジナル化していきました。ありとあらゆるものをオリジナル化していったのです。積水ハウスにしかないものをと。

コスト的にはどうなのでしょうか。

それがね、オリジナルのものは市販のものより高いのです。積水ハウスは不思議な会社で、1981年だったか、オリジナルで作ったものを営業所に売ってくださいって行くと、「そこに置いといて」って言われた。一般の建材メーカーさんの部材と同じような扱いをされるのです。別に本社が商品開発したからといって、それを優先的に売ろうなんて誰も思っていない。各営業所の判断で、お客さまと営業所の利益になるものを使うのです。

オリジナルであろうが他の建材と競争ということですか。

そうです。でも、高くても勝つことができました。率直に言えば、デザイン的に優ったからだと思います。それとお金の問題でしょう。金額的に明快だった。高いけれどこちらの方が良いと1年間で社内に浸透していったので、会社ではオリジナル以外は売らなくなりました。そうでなければ、このコーディネートシステムはすぐにボツになったはずです。そして大げさに言えば、おそらく日本の一般的住宅のインテリアが進歩することはなかった。

ではこのシステムの肝は、そのオリジナル建材のデザイン性だけではなく、見積の明確さ、コスト計算が可能であるということから、ロスが減り、ベースが高くてもリスクが少ない、現場での施工がわかりやすい、売りやすい、ということでしょうか。

まあ、売りやすいですよね。それともうひとつ、今でもよく起こることですけど、例えば、「たった50万円の違いだったら、こっちにしますよ」と言われるような差が出ました。オリジナル建材には、欲しいと思わせるだけのデザイン力があったのです。それをオリジナル・ファイブスター、つまり五つ星みたいなラベルを付けて拡販したり、床板でもスタンダードとハイスペックといった、ランクを作ったりすることによって、この安いのを買うか、それとももうちょっと良いものを買うかと、お客さまの価値観を刺激していったのです。それがコーディネートの仕組みの肝になってくるのです。

SHICのパンフレットは増地さんがコピーを書いていますよね。この頃、デザインする方がこうした広報や販促ツールといったところまで関わったのでしょうか。

そうです。モノを企画開発するのは第一歩で、狭義のデザインです。意匠についてはデザイナーが、機能や性能については技術者が、それぞれ一所懸命取り組んでいます。さらに、販促や広告宣伝系の担当者はコミュニケーションを一所懸命考えている。でもね、それ全体がデザインなのです。だから、それを統括する人を作らなければならない。狭義のデザインをやる人もいる、コミュニケーションをやる人もいる、でも、これとこれとを持ってきて誰が一つの商品に仕上げるのですか、って。全体のコミュニケーションを図らないならない。それを私は「広義のデザイン」とか「トータルプロデュース」と言っています。今は組織が変わり少し異なりますが、当時の積水ハウスの商品開発は、広義のデザイン制をとっていました。住宅のカタログもそうした意図でやっていました。私が思うのは、実際にモノを触っていない人が、「はい」って情報を渡されて、それを広告にしたところで、何も伝わらない。だからそれを伝えようと思ったら、よく分かっている者というか、ここを押しにしたいと思っている人がどう言うか、ということだと思うのです。

SHICシステムの各種ツール

どんなきっかけでインテリアの仕事をすることになったのですか?

1971年に入社して、その頃出来上がりつつあったFN型といって、フラット屋根タイプの商品開発をしている部署に配属されました。そこでは開発ではなくて、現場での鉄骨系の組み立てを指導するという仕事があったのですね。1年目なのに指導っていうのも変ですけど、「ここをこうやって組み立ててください」と。それを1年間やりました。2年目にまた違う商品開発のお手伝いをやって、次に外装デザイン。例えばバルコニーだとか、玄関庇だとかの担当になりました。その頃はまだ、内装担当なんて誰もいません。インテリアという概念はなかったです。ただ、内装材というジャンルはあって、それを私は片手間にやっていたのです。「これやっといて」と言われるレベルの話です。工場から出荷される内装の下地材ですね。床板と壁の下地木材だけは、工場から出荷されていました。床の下地のプラットフォームになる床パネルと言われていたものと、内壁の枠や下地ですね。それから間仕切りの枠と言われているもの。これしかなかったのです。あとは、それぞれの営業所が現地で建材店などから仕入れていました。

その頃は若かったから、あちこちで喧嘩ばっかりしていたのです。営業所の所長代理さんと「それはおかしい」とか言い合いをしてね。大阪である会議があって大きな喧嘩をしてしまった。その頃の技術部長だった一番偉い人から次の朝に呼ばれて、「喧嘩ばっかりするからお前は仕事するな」って。今持っている仕事は隣に引き継げって。何にもするなと。それからやることがなくなりました。そんな私に、仕事をするなと言った部長が、ちょっと来てくれとか、ちょっとこの人に会わないかとかと言ってくるのですが、そんな話を総合すると、どうもインテリアをやれと言われているようでした。部長ははっきりとは言わないのですけどね。インテリアは、積水ハウスでもどこでも、何も手をつけていない分野です。「そうか、インテリアデザインというジャンルを、商材化していくことを考えた方がいいのだな」と、3ヶ月ぐらい経って分かったのです。どのみちやることもないしね。その時は仕組み作りなんて、そんなことは全然考えていなくて、「こういうことをやりたい」と言うとか、あちこちにある展示場の良いインテリアの写真を撮り回って、写真を整理してジャンルを作って、そして「こんなジャンルのインテリアがありますよ」と紹介するとか、そんなことから始めているのです。

積水ハウスでインテリアを商材化していくなかで、他の住宅メーカーさんはどうだったのでしょうか?

床板には、それまで日本になかったものがいくつか出来てきました。そして建具です。造作ですね。建具は、ペンキの建具もあれば、収納の面材の建具もあれば、その周辺を飾る造作もありますが、最初に作ったのが塩ビシート(PVC)を表面意匠とした建具です。塩ビシートを中心とした造作材を住宅に採用したのはおそらくミサワホームが最初です。ミサワO型、1976年だったかな。大黒柱が塩ビシートで巻かれていた。あとも全部塩ビシートで出来ていた。ところがミサワホームで塩ビシートを全面に採用したのはO型という商品だけだったのです。積水ハウスは大規模にやりました。建具造作のいろんな部材を塩ビシート化しました。次に、塩ビシートがオレフィンシートに変わります。このオレフィンシート化は今の建材業界にとってものすごく良かったと思います。オレフィンシート化した床板、建具、カーペットとかクロスとか、いろいろなオリジナル商品があります。

もう一つ、積水ハウスが業界を引っ張ったものに、壁下地の石膏ボード化があります。石膏ボードを内装材の下地に使うということです。まず1976年か77年頃に、壁の一部に石膏ボードを使い始めました。テラスハウス型のH型という商品からは、内装下地のすべてに石膏ボードを採用しました。そこから、石膏ボードを主流として、標準化するという方向に進みました。石膏ボードが出てきて、ここに初めて壁クロスという仕上げ材が出てきます。1970年から80年ぐらいまでは、壁クロスってあまりなかった。プリント合板や化粧合板ばっかりだったのです。床板を作っているメーカーさんが、壁材のプリント合板や化粧合板を作っていたのです。壁材の方が生産量が多くて、床板の方が少なかった時代です。それが、積水ハウスが床材をオリジナル化した際に、壁はクロスにしようとしたわけです。壁材のプリント合板、化粧合板はなくなりますよって、当時言っていました。壁材がなくなるから、メーカーさんが生きていく道は、床板しかなくなるよって、話をしていたことがあるのです。その頃から、壁クロスをたくさん作りました。今みたいに真っ白なクロスではなくて、割と茶色いクロスとか、柄物の大きなクロスとかです。

そうした動きと並んで、積水ハウスにとって一番大きなことは、自社工場で生産(内作)するということでした。建具とか造作材、オリジナル建材の加工、ユニットバスとかキッチンとか。トイレは市販品だけでしたけど。この工場内作での一例ですが、建具の枠や幅木などの造作材は、合板やMDF(中質繊維版)などに塩ビシートを張り、合板側から塩ビシートだけを残してV字にカットしていき、そのV溝を折り曲げると棒状のものが出来上がります。家電製品のテレビやオーディオのキャビネットでやっていた方法ですが、その方法を持ち込んでVカットする設備を作りました。これによって、積水ハウスの工場はものすごい利益を出すのです。Vカットシステムを自社生産することを認めてもらったのが、工場生産の出発でした。

最終的に利益を出さなければ、たとえ売れたとしても意味ないですからね。

そうですね。(利益が出なければ)全然評価されないですよ。

つまり、システムが上手くいって、最後に工場に利益をもたらしたから、いい着地ができたということですね。

そうです。ただ、システムがなくても、モノはできていくのですよ。たまたま、これが一つのキーになって、全部一貫して展開していったのです。

だから、設計のレベルが上がったのはSHICシステムができたからと言っても、誰も信じません。オリジナル建材が出来て、いいデザインできるようになりましたよ、という話になっても、それは結局よそから買っているから、利益はちょっと出ているだけやん、という評価でしかない。ところが利益の出るものを自社工場生産にするということで、初めてこのシステムが評価されたのです。

これがあってこその、ハウスメーカーということでしょうか。

かつてはそうでした。今後、住宅の着工戸数が減っていくとの予測が出ており、内作重視から新しい生産・物流のシステム開発が必要だと考えています。

では今後は、ハウスメーカーというよりも、ハウスコーディネーターのようになるということでしょうか。

そうですね。今まではどちらかと言えば、モノを作るということで利益をあげてきたのが、これからは家を提案するというソフトノウハウで利益を出していかないと。住宅はこれから(需要が)下がって行きますよね。その下がっていくなかでどれだけ価値を担保できるかと言えば、いろんなソフトの良さであったり設計の良さであったり、そうしたことがないと、なかなか評価されないですよね。

ソフトの方にシフトしていく。つまり身軽になって、柔軟性を上げていくということでしょうか。

そうですね。だから企画と販売は積水ハウスがやるけれど、生産はもう外でやる。アパレルとかが実践している方法に近くなってくる。

建材メーカーより住宅メーカーのオリジナル製品が優れていたのは、それはデザイン力によるものなのか、それとも別の視点があったからなのか、どうなのでしょうか。

もちろん、デザインが時代にマッチした良さを持っていたことが第一なのでしょうが、別の視点もあったように思います。積水ハウスの開発は、BtoCだったということです。建材メーカーさんはBtoBtoCなのですよ。建材メーカーさんが一番に見ないといけないのは、目の前のBなのです。その目の前のBって誰なのだといえば、流通問屋さんです。私はこういう言い方しているのです。BtobtoC。最初のBはメーカーさん。次の小さいbは流通問屋や、工務店さん、コーディネーターさん、設計事務所さんとか、お客さまに影響を与える人で、必ずお客さまの前に立ちはだかる人たち。だからこの建材メーカーが誰に向かってモノを作っているかといえば、真ん中のbですよね。ところが積水ハウスは、この真ん中のbがないので、Cであるお客さまがこうだから、こういうものを欲しがっているから、喜ぶからとモノを作っている。むしろ建材メーカーさんに言うこと聞いてもらって、お客さまのためにモノを作っていた感じですね。作ってくれたら、積水ハウスが売るからと、そうしたスタンスです。これが建材メーカーと住宅メーカーの大きな違いではないでしょうか。

増地さんの後の世代は、このSHICシステムがしっかりしていたから、ものづくりがしやすかったということでしょうか。

新商品でも、床板だったらこれだけ工数がかかるとか、全部測っていたでしょ。この床板一枚いくらだけではどうにもならない。例えば一番わかりやすいのは、床板で幅の狭いフローリングがありますよね。あれはちょっと値段高いのです。これを使うと材料の値段が1.2から1.3倍であっても、実際は倍以上の値段なるのですよ。なぜかと言うと、施工の工数がかかるからです。内訳を明確にすると、お客さまにそのように説明できます。だから施工工数というのはものすごく大事なのです。こうしたことが1981年から始まって、4、5年かかって定着したのです。定着したというのは、会社のビジネスのシステムになったということです。これがビジネスのシステムになってなかったとしたら、ただ単に、オリジナル建材が出来たというだけだったら、積水ハウスにおけるインテリアの質は、ここまで上がらなかったような気がしています。

それは単にデザインが良かったということに留まらず、最終的にお客さまの利益につながったということが重要なのですね。そうでなければ会社全体に影響を与えることにはならなかっただろうし、また違う結果になっていたかもしれない。お客さまに利益が出てシステムが定着した、住宅メーカー自体の「デザイン」の在りようが示されたとも言えますね。ところで、新たなシステムを生み出そうとの動きはないでしょうか。

それは一番難しいことでしょうね。僕らの時代には何もなかったから、仕組みを作ろうとして作ったのではなくて、やっていたら仕組みができた。ところが今は仕組みがありすぎて、その仕組みを維持しようとしているから、状況が違います。

僕は2008年に積水ハウスをやめていますけど、やめる前の5年間に会社のみんなに言っていたのが、ポストSHICをいかにして作るかということでした。いつまでも現状のSHICシステムに煩わされて、いつまでもSHIC、SHICって言っている限り、新しいものはできない。もう誰もSHICのはじまりのことなんて知らないし、何があったのか知らない。だからこそ、何か新しいものを作ってそこから出発しないと活性化しないし、変わらないと思いますよ。

カラーやスタイルについて、商品の発展の歴史のなかで何かきっかけがあったのでしょうか。

SHICⅠを見ていただくとわかるのですが、そもそもは積水ハウス・インテリア・カラーコーディネートシステム。Cはカラーコーディネート。SHICⅡになる時に積水ハウス・イメージコーディネーションに変えたのです。そしてSHICⅢになるときに、インテリアコーディネーションに変えました。最初はカラーで、次にコーディネーションに変更しています。最初、お客さまはコーディネーションなんて言ってもわからないわけです。でも、カラーならわかりやすいだろうと、そこに焦点を絞ったのです。

当時、一般的にはコーディネーションという言葉はなかったわけですか。

なかったです。それが1983年かな、インテリアコーディネーターという職業の認定システムを三井ホームさんが中心になって立ち上げるのです。もともと三井ホームさんにはそういう人たちがいたのですが、それを通産省が中心となって「インテリアコーディネーター」という認定制度として作り上げていくのです。

インテリアコーディネーターの資格ができて、それからキッチンスペシャリストなどの認定制度ができていきます。インテリアコーディネーターができたときに我々が主張したのは、いくら人が頑張っても、その素材が良くなかったら何もならないと。だからウチの会社は、人じゃなくシステム中心で行こうと。ところが前線で販売している営業から見ると、三井ホームさんが女性のコーディネーターを出してくるから、ウチも出さなくてはということになるのです。それから2年ぐらいしてかな、建設省が中心となって、建築士の専門職として「インテリアプランナー」を認定制度として出てくるのです。

どのように違うのですか。

建設省と通産省の違いです。プランナーは建設省で、一級建築士あるいはそれに準じる人が、インテリアに強いという、インテリアに特化したという資格ですね。だからすごく難しいものです。コーディネーターは通産省がやっていますので、物販のコーディネーターという位置づけなのですよ。そこが大きく違います。

新しさとは何でしょう。モノ自体の新しさなのか、空間の新しさなのか、どうでしょうか。

デザインの行き着くところはモノの新しさだと、私は思うのです。その周辺に、それを成功させるためのツールがいっぱいあるのですが。ただいずれにしてもレベルの高い設計マンですら忘れていることがあります。それはお客さまのことです。設計をやっていると、かっこいいとか、こういうのはなかなかないよねとか、よく聞きますが、「それってお客さまが喜ぶことなのか」ってことです。

本当にそのお客さまのこと思ったら、例えばエネルギーや掃除のことも併せて考えないとなりません。お客さまとの本音のコミュニケーションが必要ですよね。いろんな問題点をお客さまと一緒に解決していくことが、デザイン(設計)でしょう。かつてデザイナーは「モノを見ればわかる」と言っていた時代がありましたが、現在のデザイナーは多弁でないとダメだと思っています。デザインをした気持ちや、デザインが持っているストーリー、物語、つまりこの商品でお客さまに伝えたいことがいっぱいあると思うのです。例えば、これはウォールナットです。ウォールナットって高級な樹種で、実はこのようなところに使われているのです。それがこの家では床板になっているのですよと。こんなことを伝えたい。でもそれを伝えずに、黒い色で床板キレイでしょ、と言うだけになってしまっている。そうした伝え方を含めての「新しい」こと。モノ自体が持っている情報や価値を伝えない限りは、お客さまは単なる好き嫌いでしか、判断も理解もできないでしょうね。価格についても同じことが言えますね。この商品は安いけど、10万出したらこちらの方を採用できますよと、その10万円の価値をきちんと説明することができなかったら、設計者ではないと私は思います。

大和ハウスにもミサワホームにも、パナホームにも、設計の人や開発の人がいて、みんな同じようなことを考えていたと思います。たまたま交流する機会がなかったですが、いつか話し合ってみたいと思います。

家電の世界は、パナソニックの人もソニーの人も、シャープの人も、みんな違うものを作ろうとするじゃないですか。でも建材業界って割と同じものを作って競争していますよね。それがお客さまにとって良いことだったらそれでもいいのですが、「競争して新しいモノを世に出していこう」という意欲が、住宅・建材業界になくなっているのではと心配しています。新しいモノが生まれる前の過渡期だと思うのですか、いかがでしょうか。

そしてそのなかで繰り返される「お客さま」という言葉がとても印象に残る。そこには、きっとひとつの大きな事実を受けとめた開発者の想いがあるに違いない。それは、住宅メーカーにとって住宅の販売や建築はひとつの成果、ひとつの終着点であるが、消費者にとってはそれが生活、この先の人生のはじまりになる大きな買い物であるということだ。

聞き手:生活空間研究室 中村 孝之、大阪中之島美術館準備室 植木 啓子

インタビュー編集:植木|写真提供:積水ハウス株式会社

*プロフィール、注釈文、インタビュー記事カッコ内補足においては敬称略

*本インタビューは2017年に実施された。

特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。