終了しました

開館プレイベント関連展示

ホームビデオ・プロジェクト「テールズアウト」

2022-02-02 – 2022-03-21

概要

展覧会タイトルである「テールズアウト」とは、テープの巻き方に由来します。収録済テープの映像のはじまりが、カセットなどの外周部になるような状態、つまり頭出しや巻き戻しされた状態でテープを巻くことをテール(尾)インと言います。逆に、記録内容の最終部がテープの巻き終わりになっている状態で巻くことをテールアウトと呼び、これは続きから録画するのに適した状態です。2年に渡る本企画は、それぞれの家にテールアウト状態で置き忘れられたビデオを、まずはテールインにして再生する。それによって再びテールアウトした状態から、新たな光景を描き出すという試みとなっています。

本展の前段となる開館プレイベント「みなさんの『ホームビデオ』を募集します!」では、2020年10月12日より 2021年3月31日まで家庭に眠るホームビデオを募集しました。300本を超すビデオテープや映像データの応募があり、当館が開館準備に要した期間と同時代の映像が揃いました。

このようにして集まった映像の束から、現代のアーティストが新たな作品を制作しました。参加作家の林勇気、荒木悠、柳瀬安里の三人は、それぞれ70年代・80年代・90年代生まれと、育った時代も、触れてきた映像も異なります。作家たちは多数のホームビデオから共通点やズレ、時代における移り変わりや不変的なひとの在り方、そして映像には映っていない「背景」を読み取って、すでに記録されたテープのテールアウトした少し先に描き出すようにして、新たな映像作品へと紡ぎました。また、展覧会のコンセプトイメージは、実際の風景などの写真に、動物やキャラクターを書き加える作風で知られるイラストレーターの水谷霖が、本企画の趣旨を読み込んで応募された映像からカットアップされたイメージに、「想像の動物」を上描きして制作されています。本展で三人の作家が取り組んだ制作と呼応した内容となっています。

ホームビデオという私的な記録に見る、私たちをとりまく社会の変化と過ぎていった時間。プライベートなものから作品を制作すること。それは決して覆い隠すのでも、消費し、あるいは無かったことにすることでもなく、元々が在る今そのものを、別の仕方で焼き出すことでもあります。そして、この展覧会を成立させているのは、応募された300本超の映像——それらすべての映像も展覧会タイトル横にクレジットされています——と、それらがかつて実際にあったことであり、その連なりが今ここで作品を見ているということに繋がっているのです。

*本展示は、開館プレイベント「みなさんの『ホームビデオ』を募集します!」の成果を公開するものです。

イベント情報

| 参加作家 | 荒⽊ 悠 林 勇気 柳瀬 安⾥ |

|---|---|

| 会期 | 2022年2月2日(水)- 3月21日(月・祝) *月曜日休館(3月21日を除く) |

| 開催時間 | 10:00 - 17:00 |

| 会場 | 大阪中之島美術館 2階多目的スペース |

| 主催 | 大阪中之島美術館 |

| 協力 | 株式会社インターオフィス、株式会社東京光音 |

| 入場料 | 無料 |

参加作家

荒木 悠(あらき・ゆう)1985年、山形市生まれ。2007年ワシントン大学サム・フォックス視覚芸術学部美術学科彫刻専攻卒業、2010年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修士課程修了。世界各地での滞在経験から、食文化や信仰など異文化間の差異に着目した映像作品を手がけている。これまでに横浜美術館(2016年)、資生堂ギャラリー(2019年)、ポーラ美術館(2020年)などで展覧会を開催。

http://yuaraki.com/

林 勇気(はやし・ゆうき)1976年、京都市生まれ。兵庫県在住。関西を拠点に活動する映像作家。身近な風景やものを写真で撮影し、切り取った断片をつなぎ合わせて再構成・映像化した作品を国内外の美術展や映画祭で発表。膨大な量の画像・写真を素材に、記憶の断片化、デジタル画像の共有と流通・消費について表現した映像作品で、私たちの日常生活のどこかとつながるような視覚経験をもたらす。これまでに京都市京セラ美術館、芦屋市立美術博物館、兵庫県立美術館、大阪府立江之子島文化芸術創造センターなどで展示。大阪国際空港や徳島県立近代美術館などに作品が収蔵されている。

https://kanyukuyuki.tumblr.com/

柳瀬 安里(やなせ・あんり)1993年、埼玉県生まれ。2016年京都造形芸術大学美術工芸学科現代美術・写真コース卒業。身の回りの出来事を出発点とし、それが何なのかを考えるため、知るためのひとつの方法として作品を制作している。近年の展示に「『新しい成長』の提起 ポストコロナ社会を創造するアーツプロジェクト」(東京藝術大学大学美術館、2021年)、「ニューミューテーション#3 菊池和晃・黒川岳・柳瀬安里」(京都芸術センター、2020年)、「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」展(兵庫県立美術館、2019年)などがある。

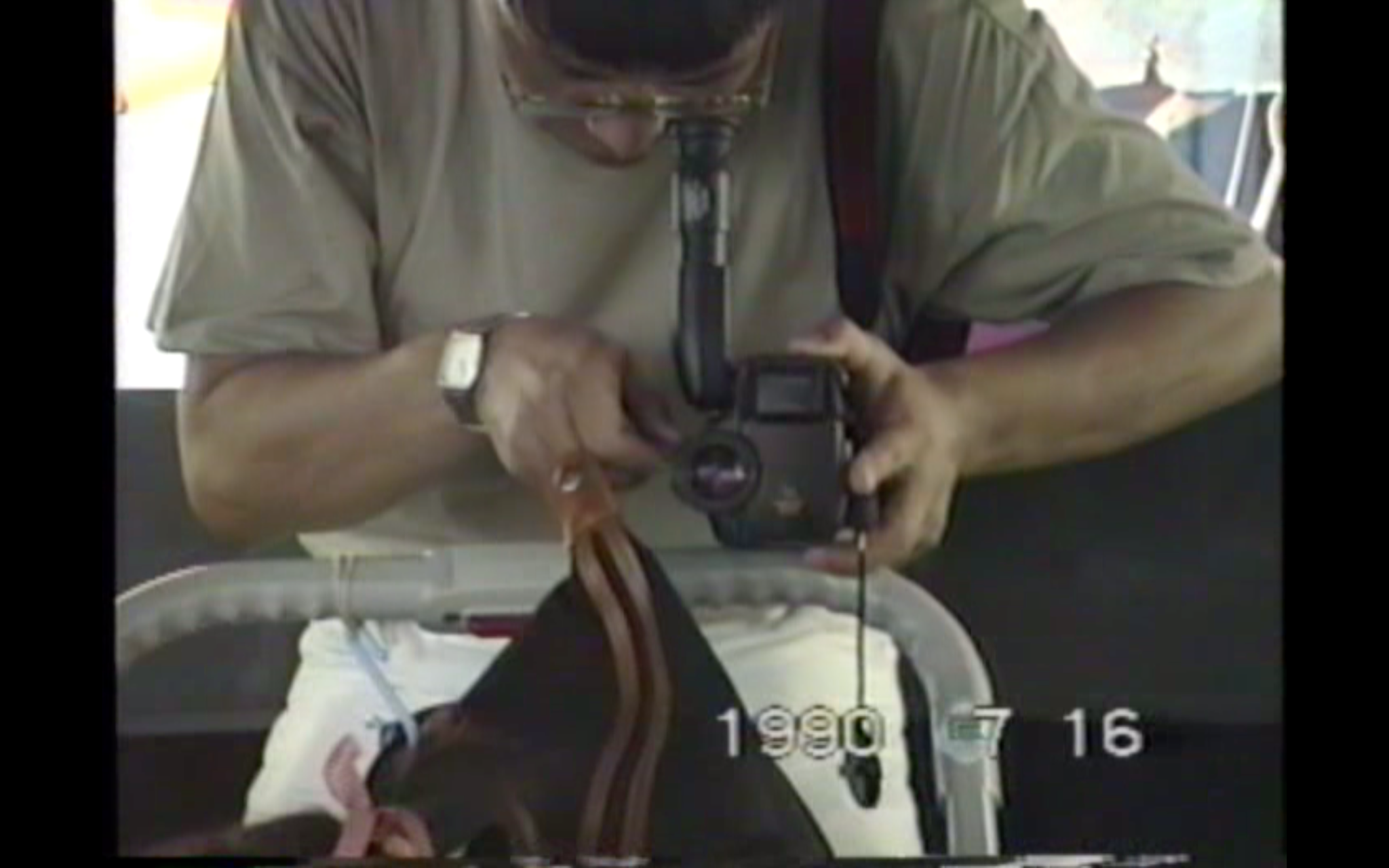

応募者による提供映像より抜粋

出品作品

荒木 悠《HOME / AWAY》

2021-2022

ビデオ・インスタレーション

3チャンネル・ビデオ(HDデジタル、モノクロ及びカラー、サイレント)、ベンチ、カーペット、人工観葉植物

13分31秒

《HOME / AWAY(英題:AWAY / HOME)》は、空港の出発ゲートをイメージしたインスタレーションです。天井から吊られている3台のモニターは、発着情報を伝える機材を思わせます。このモニターには3つの異なる時代に撮影されたホームビデオがそれぞれ流れていますが、よく見ると映されている内容に共通点がみられることがわかります。それは、動物園や運動会、旅行、子供の成長といったホームビデオならではの情景です。膨大な量のホームビデオより抽出された様々な場面からは、普遍的な情景をめぐるシンクロとズレを感じることができるでしょう。ハンディカムなどの民生用カムコーダーの登場した80年代から今日まで、私たちをとりまく映像は変化してきました。提供された映像は8ミリビデオからデジタルにまで及びます。本作には、ホームビデオを出発点に、世代を超えて変わるものと変わらないものが同時に存在していることが映し出されているのです。

林 勇気《瞬きの間》

《瞬きの間》

2021-2022

シングルチャンネル・ビデオ(4Kデジタル、カラー、サウンド)

16分

声の出演:大石 英史

画面中央に円形にくりぬかれたような形で、おぼろげに映像が映し出されています。よく見ると、それらは日常的によく使うプラスチックのカップや水を透過して映っていることが分かります。作家はこうしたプラスチックと、記録メディアであるCDやDVD、そしてフィルムや磁気テープの原材料が同じ化石燃料であることに着想を得ました。自動車に乗り故郷へ帰るという男性が語るストーリーは、所々でその男性が思い出す体験とそこに紐づいた記憶によって進んでいきます。コップの底に映る、断片的に繋ぎ合わされたホームビデオには、様々な家族の姿が次々と映し出されます。誰かの私的な映像であるホームビデオは、この男性の話には実際には接点はないはずです。それなのに、どこかこの男性の記憶に関係しているようにさえ感じられます。電車の線路、タイムカプセル、焚火といった男性の言葉は、ホームビデオが持つ特徴や性質を述べているようでもあります。それは、ビデオに映る「誰かの時間」がかつてそこにあったということと、それを見る私たちは今ここに居るといった、ありふれた、しかしながら代えがたい事実なのかもしれません。

柳瀬 安里《ホーム_01》

《ホーム_02》

《ホーム_01》

2021-2022

シングルチャンネル・ビデオ(デジタル、カラー、サイレント)、14インチ液晶モニター、ガラス、ミニチュア家具、木箱

26×38.5×27cm、14分58秒

《ホーム_02》

2021-2022

シングルチャンネル・ビデオ(デジタル、カラー、サイレント)、14インチ液晶モニター、ガラス、ミニチュア家具、木箱

26×38.5×27cm、12分50秒

制作協力:羽工房、ミワ工芸

小さな箱の中に、顔を消された人たちが映し出されています。作家が選んだシーンに映る人の顔にライトの光が向けられることで反射し、白く見えなくなっています。映像の前にはミニチュアの家具が置かれ、まるでドールハウスのようです。ホームビデオはかつて、その呼称の通り家庭の中で撮影され、家庭の中で楽しまれてきたものが殆どです。どこかへ出かけた時の光景、家族で過ごすありふれた日常、思い出深い瞬間など。それらは今日、スマートフォンなどで撮影され、オンライン上でシェアされるようにもなりました。この顔を「奪う」という行為は、プライベート(私的)とパブリック(公共)の間を、私たち鑑賞者が恣意的な感覚で行き来することに似ています。ホームビデオとは誰のための、どのような映像だったのか。SNSやテレビ、あるいは監視カメラなどで見る「誰かの顔」。私的に撮影された映像から人の顔が白く消えるとき、それら私的なものが持つ社会性と、まるで知っているかのような――他人の家族の団らんの映像を見て温かい映像だと思う感覚の正体が浮かび上がります。

撮影:小牧 寿里

コンセプトイメージ:水谷霖

グラフィックデザイン:芝野健太(株式会社LIVE ART BOOKS)

コーディネーター:柴田直美

テクニカルサポート:山形一生

展示施工:スーパー・ファクトリー株式会社

企画:大下裕司(大阪中之島美術館 学芸員)

参考リンク:みなさんの「ホームビデオ」を募集します!*募集は終了しました | 大阪中之島美術館 (nakka-art.jp)

協力: