_0718納品.jpg)

_0718納品.jpg)

終了しました

テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ

2023-10-26 – 2024-01-14

概要

「光の画家」と呼ばれるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーや風景画の名手ジョン・コンスタブルといった英国近代美術史を彩る重要な画家たちの創作、クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちによる光の描写の追求、モホイ=ナジ・ラースローの映像作品やバウハウスの写真家たちによる光を使った実験の成果、さらにブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン等の現代アーティストによってもたらされる視覚体験にまで目を向けます。

本展では、異なる時代、異なる地域で制作された約120点の作品を一堂に集め、各テーマの中で展示作品が相互に呼応するようなこれまでにない会場構成を行います。絵画、写真、彫刻、素描、キネティック・アート、インスタレーション、さらに映像等の多様な作品を通じ、様々なアーティストたちがどのように光の特性とその輝きに魅了されたのかを検証します。

展覧会情報

| 会期 | 2023年10月26日(木) – 2024年1月14日(日) *月曜日(1/8を除く)、12/31、1/1 休館 |

|---|---|

| 開場時間 | 10:00 – 17:00(入場は16:30まで) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 5階展示室 |

| 主催 | 大阪中之島美術館、テート美術館、日本経済新聞社、テレビ大阪、京都新聞、神戸新聞社 |

| 協賛 | 岩谷産業、大林組、SOMPOホールディングス、ダイキン工業、DNP大日本印刷、 大和証券グループ、三井住友銀行、三井不動産 |

| 協力 | 日本航空、フィナンシャル・タイムズ |

| 後援 | ブリティッシュ・カウンシル |

| 観覧料 | 一般 2100円(前売・団体 1900円) 高大生 1500円(前売・団体 1300円) 小中生 500円(前売・団体 300円) 当館メンバーシップ会員の無料鑑賞/会員割引 対象 テートでデート❣ペアチケット(一般2枚セット券) 3500円(税込)*販売は終了しました *ファミリーデーとして10月28日(土)、29日(日)、12月23日(土)、24日(日)は小・中学生は本展観覧料が無料になります。(ただし、保護者同伴に限ります) *前売券販売期間:2023年8月28日(月)10:00 – 10月25日(水)23:59 *災害などにより臨時で休館となる場合があります。 *税込み価格。団体は20名以上。 *20名以上の団体鑑賞をご希望される場合は事前に団体受付フォームにてお問い合わせください。 *学校団体の場合はご来場の4週間前までに学校団体見学のご案内からお申込みください。 *障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は当日料金の半額(要証明)。ご来館当日、2階のチケットカウンターにてお申し出ください(事前予約不要)。 *本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。 *[おかわり割引] 有料観覧券の半券をお取り置きいただき、2回目以降のご来場時にご提示いただくと200円割引でご入場いただけます。 *[相互割引] 本展観覧券(半券可)のご提示で、4階で開催される「特別展 生誕270年 長沢芦雪 ー奇想の旅、天才絵師の全貌ー」(2023年10月7日(土)– 12月3日(日))、「決定版! 女性画家たちの大阪」(2023年12月23日(土)– 2024年2月25日(日))の当日券を200円引きで2階チケットカウンターでご購入いただけます。 ・いずれも対象券1枚につき1名様有効です。 ・チケットご購入後の割引はできません。 ・他の割引との併用はできません。 【チケットの主な販売場所】 大阪中之島美術館チケットサイト、展覧会公式オンラインチケット(e-tix)、ローソンチケット(Lコード:54508)、チケットぴあ(Pコード:686-585)、セブンチケット(セブンコード:102-050)、楽天チケット、イープラス、CNプレイガイドほか |

| 本展公式サイト | https://tate2023.exhn.jp/ |

| 本展公式X | https://twitter.com/Tate2023Exhn |

みどころ

1. 光とアートをめぐる200年の軌跡を体感 数えきれない表情をみせる「光」をどう作品で描くのか。 新たな芸術表現を追求するアーティストたちはこの難解なテーマに向き合ってきました。本展では18世紀末から現代までの光をめぐる表現や技法の移り変わりを明らかにします。ウィリアム・ブレイクやターナー、コンスタブルから、モネなどの印象派、そしてジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン、草間彌生ら現代アーティストまで、時代や地域、ジャンルを超えて「光の作品」を俯瞰できる会場構成です。多様な光の表現に包まれる空間にご期待ください。

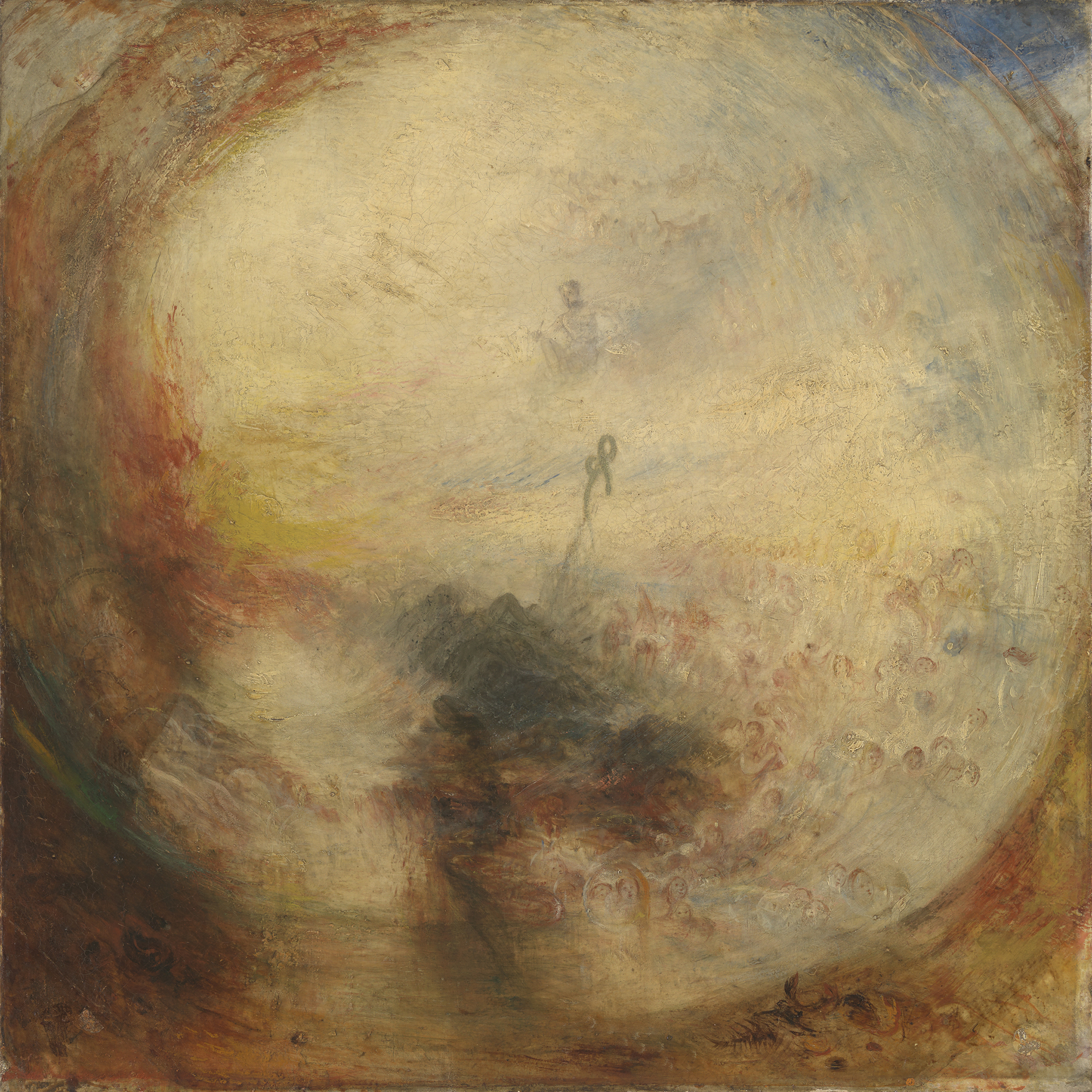

○ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 《光と色彩(ゲーテの理論)―大洪水の翌朝―創世記を書くモーセ》1843年出品Photo: Tate

2. 英国・テート美術館から100点が日本初出品 本展では英国・テート美術館の7万7千点以上のコレクションから、「光」をテーマに厳選した約120点を展示します。 このうちおよそ100点が日本初出品! ターナーの死後に寄贈された世界最大級のコレクションから《光と色彩(ゲーテの理論)—大洪水の翌朝—創世記を書くモーセ》が初来日します。 また本展は中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドで話題となってきた世界巡回展です。最終会場となる日本では、エドワード・バーン=ジョーンズ、マーク・ロスコなど人気作家による12点が限定で出品されます。ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ぺインティング(726)》は日本初出品かつ日本特別出品作です。

○●ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ぺインティング(726)》1990年Photo: Tate, © Gerhard Richter 2023 (10012023)

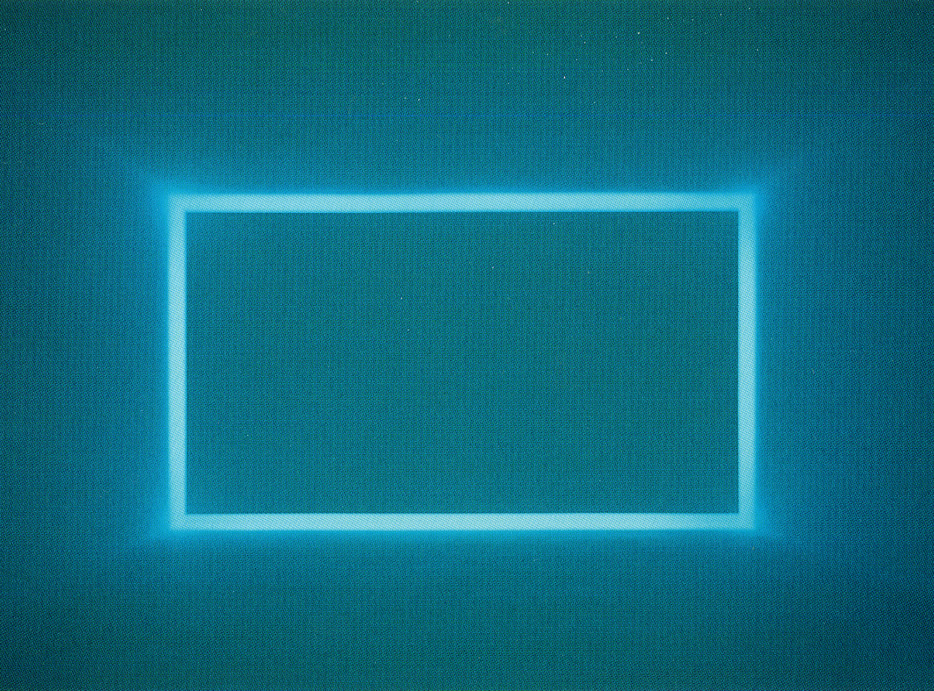

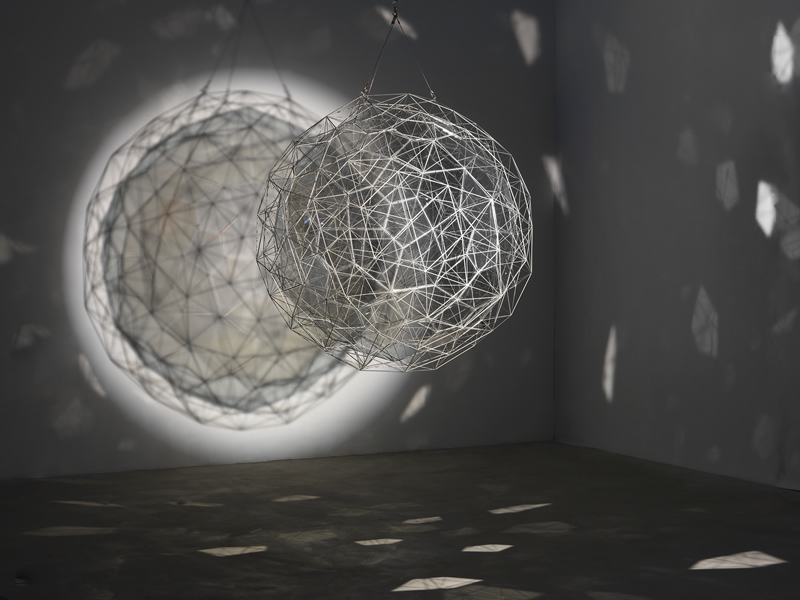

3. 光に包まれる注目インスタレーション 会場には光を用いた大型インスタレーション(空間芸術作品)も登場します。いずれも日本初出品となるジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》やオラファー・エリアソン 《星くずの素粒子》が作り出す光の空間をご体感ください。

○ジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》 1969年© 2023 James Turrell. Photograph by Florian Holzherr

○オラファー・エリアソン 《星くずの素粒子》2014年Photo: Jens Ziehe, 2017, © 2014 Olafur Eliasson

*○が付いている作品は日本初出品作、●が付いている作品は日本のみの特別出品作です。

テート美術館とは

TATE(テート)は、英国政府が所有する美術コレクションを収蔵・管理する組織で、ロンドンのテート・ブリテン、テート・モダンと、テート・リバプール、テート・セント・アイヴスの4つの国立美術館を運営しています。

砂糖の精製で財を成したヘンリー・テート卿(1819-99年) が、自身のコレクションをナショナル・ギャラリーに寄贈しようとしたことが発端となり、1897年にロンドン南部・ミルバンク地区のテムズ河畔にナショナル・ギャラリーの分館として開館、のちに独自組織テート・ギャラリーとなりました。2000 年にテート・モダンが開館したことを機に、テート・ギャラリーおよびその分館は、テートの名を冠する4つの国立美術館の連合体である「テート」へと改組されました。7万7千点を超えるコレクションを有しています。

テート・ギャラリーの本館であったミルバンク地区のテート・ブリテンは、16世紀から現代までの英国美術を中心に所蔵。ロンドンのサウスバンク地区に位置するテート・モダンは近現代美術を展示しています。

テート・ブリテン正面外観、ロンドン、ミルバンク、2006年Photo: Tate

セント・ポール大聖堂から見たテート・モダン、ロンドン、サウスバンク、2016年Photo: Tate

作品紹介

*会場の展示順・展示構成とは異なります。

Chapter1 精神的で崇高な光

17世紀から18世紀にかけて欧州は理性と秩序を重んじる啓蒙の時代を迎えました。芸術表現にも共通する潮流となりましたが、個人の主観や感性を重視するロマン主義の画家たちはこうした価値観に疑問を抱き、精神世界への関心を次第に強めていきます。光と陰のドラマチックな効果を生かすことで人の内面や精神性に迫り、さらには予測できない出来事への畏敬の念を絵画で表現しようとしました。

ロマン主義の先駆者、英国の画家ウィリアム・ブレイク(1757–1827年)は《アダムを裁く神》で自らの想像上の神に後光が差すような表現を取り入れ、その姿に威厳や権威を持たせました。人の内面性を描こうとする姿勢は、19世紀末に登場する象徴主義の画家たちの思想にも重なります。例えば英国のエドワード・バーン=ジョーンズ(1833–98年)は《愛と巡礼者》で光と陰による対比的な効果を用いて、作品に強い神秘性をもたらしました。

○ウィリアム・ブレイク《アダムを裁く神》1795年Photo: Tate

●エドワード・コーリー・バーン=ジョーンズ《愛と巡礼者》1896-97年Photo: Tate

Chapter2 自然の光

移りゆく自然の光のきらめきを瞬間的にとらえ、いかに芸術作品で表現するか。この難解なテーマへの挑戦に多くの画家たちは魅せられてきました。「光の画家」と呼ばれる英国のジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775–1851年)が描く光は明確な輪郭線を持たず、ぼんやりとしていて周囲の自然に溶け込んでいます。これに対し、同時代に活躍したライバルのジョン・コンスタブル(1776–1837年)は、卓越した画力と構成力によって自然の風景を描き出すことを追求しました。《ハリッジ灯台》は大空で移りゆく雲や大気の様子などが作品の面積のほとんどを占め、光の加減とともに雲が変化する様子を細密に描写しています。変化する自然の風景をとらえようとする姿勢は、後の印象派へと連なっていきます。

○ジョン・コンスタブル《ハリッジ灯台》1820年出品?Photo: Tate

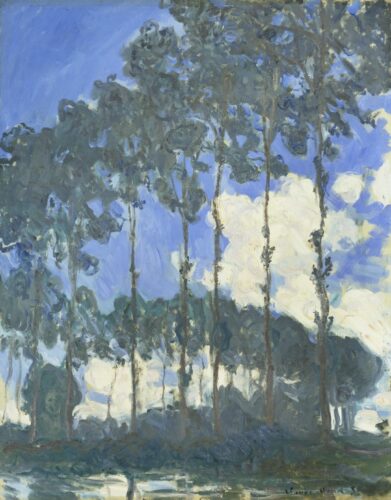

18世紀後半に始まった産業革命により、欧州では交通網が発達。19世紀半ば以降、都市を活動の拠点にしていた多くの画家たちが自然風景を描く機会を得て、自然の光をどのようにカンヴァス上に再現するかがテーマになりました。神話や聖書といった従来のテーマから離れ、目に見える現実の世界を描こうとする機運が高まります。自然の光を捉えようとするコンスタブルの手法は、航海の経験を積んだ英国出身のジョン・ブレット(1831–1902年)の《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》にもつながります。フランス印象派のクロード・モネ(1840–1926年)の《エプト川のポプラ並木》では光のきらめきが周囲と溶け合う様子が見て取れます。米国出身で、ロンドンで活躍したジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー(1834–1903年)も《ペールオレンジと緑の黄昏—バルパライソ》で空に浮かぶ雲や海を主題に、光に照らされたときの色の繊細な移り変わりを再現しました。

○ジョン・ブレット《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》1871年Photo: Tate

●ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー《ペールオレンジと緑の黄昏—バルパライソ》1866年Photo: Tate

○クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》1891年Photo: Tate

Chapter3 室内の光

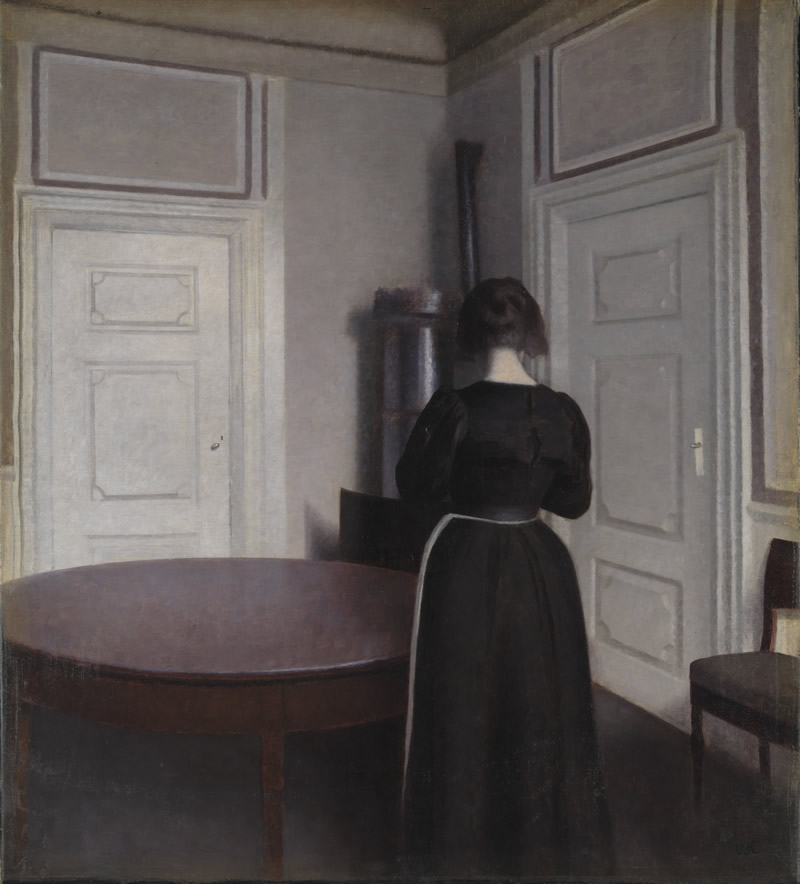

都市の近代化がさらに進んだ19世紀末からは、室内というプライベート空間をどう描くかにアーティストたちの関心は広がりました。窓から入ってくる光の効果などを作品に取り入れることで、人同士の心のつながりや、個人の内面を鮮やかに映し出そうとする試みが相次ぎました。

英国のウィリアム・ローゼンスタイン(1872–1945年)の《母と子》は親子の何げない日常を描いた作品ですが、2人の親密な関係性を裏付けるために柔らかな光を用いています。これとは対照的に、デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイ(1864–1916年)の《室内》は暗めの色づかいに統一しており、淡い光を効果的に描くことで室内の静けさ、空気の冷たさなどの感覚を観る人に与えています。

ヴィルヘルム・ハマスホイ《室内》1899年Photo: Tate

○ウィリアム・ローゼンスタイン《母と子》1903年Photo: Tate

Chapter4 光の効果

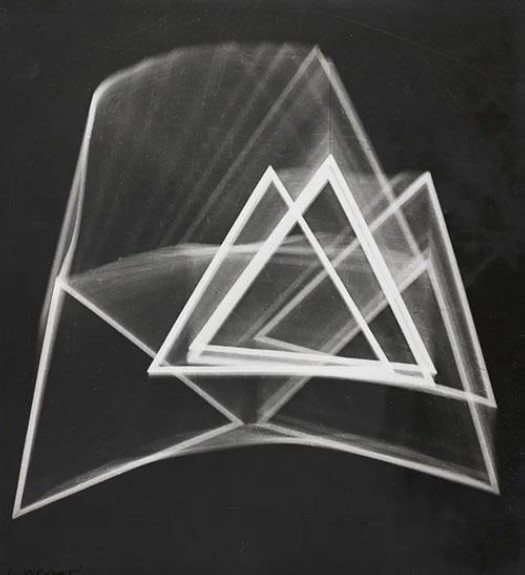

光に対して科学的な関心を抱き、アーティストたちは実験的な芸術表現をするようになりました。1830年代における写真技術の発明は、光の特性と効果を生かす革新的な方法をもたらしました。19世紀後半には写真技術はさらに発展し、光そのものを表現手段として用いた芸術の実験が広がりました。1919年にドイツの都市ワイマールに造形芸術学校「バウハウス」(1925年デッサウに、1932年ベルリンに移転。1933年ナチスによって閉校)が開校すると、世界各地から集まってきたアーティストたちは、人の目を通した現実とは異なる世界を把握する手段として写真を認識するようになりました。円や四角などの抽象的な物体を被写体に選び、光と影のイメージを純粋に捉える方法を模索したのです。この時期、動く光を用いた動的な写真表現も誕生しました。

○ルイジ・ヴェロネージ《写真 n.145》 1940 年制作、1970 年代にプリント(C)SIAE, Roma & JASPAR, Tokyo, 2023 C4156

Chapter5 色と光

美術と工芸、デザインの総合的な教育を目指したバウハウスでは、幾何学的な形態を用いて光と色の関係を考察するアーティストたちが大きな足跡を残しました。

その一人であるドイツ出身のヨーゼフ・アルバース(1888–1976年)は、色は周辺の色との関係によって見え方が変わることを追究し、幾何学的な造形の中に色を配置することで、ある色の面が手前に見えたり、一方で奥に見えたりするといった現象が起きることを示しました。同じくバウハウスに招聘されたハンガリー出身のモホイ=ナジ・ラースロー(1895–1946年)、ロシア出身で、のちにドイツで活躍するワシリー・カンディンスキー(1866–1944年)も色同士の関係性が生み出す視覚的効果を探求しました。

この視点は、第二次世界大戦後の抽象画家の最も重要なテーマの一つでもありました。1960年代半ば、英国の画家ブリジット・ライリー(1931年–)は、様々な色の四角形や線を規則的に配置することで鑑賞者に錯覚をもたらす作品を発表しました。それ以降、ライリーの作品は私たちに絵画表現における光と色の関係を問い続けています。

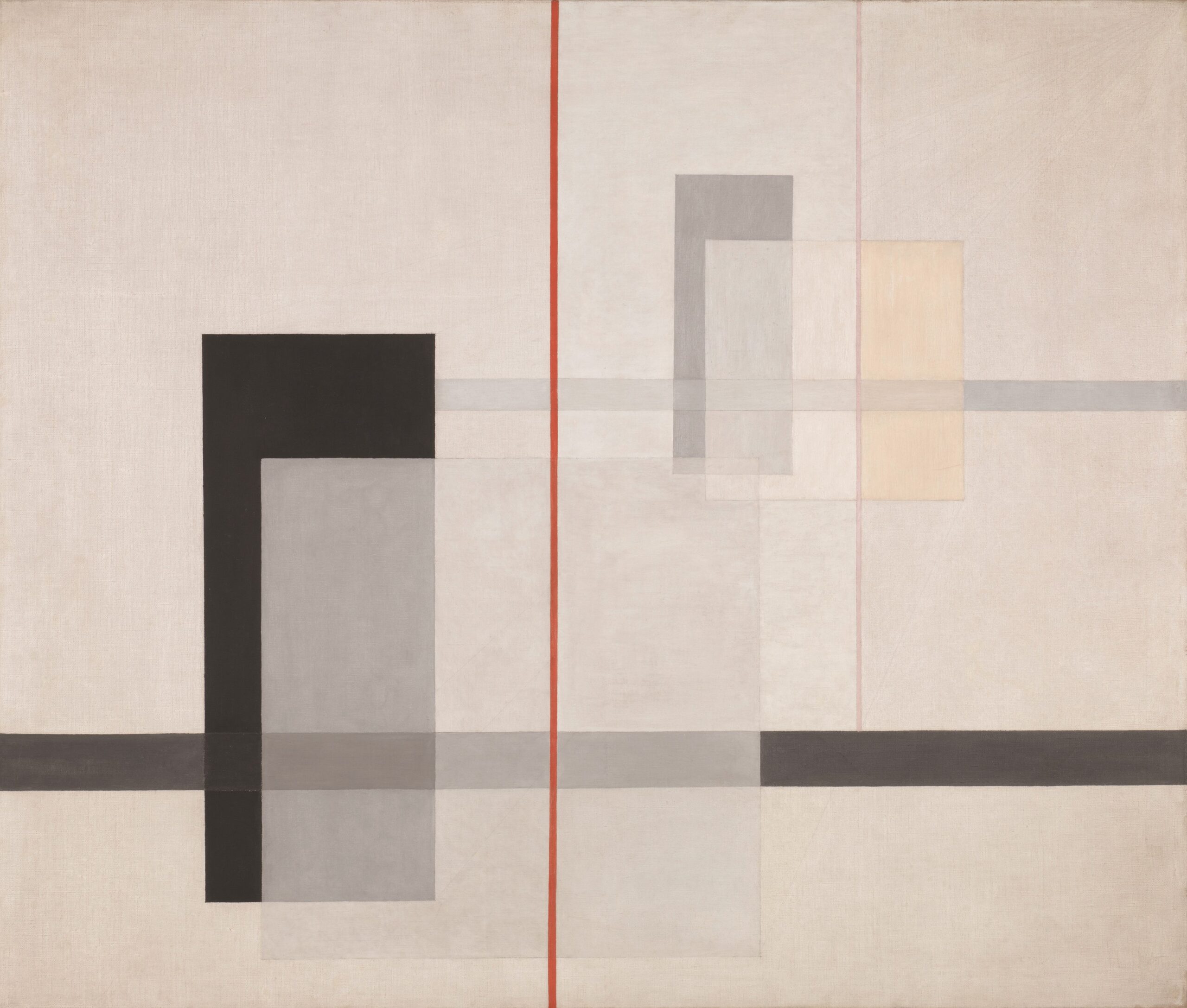

○モホイ=ナジ・ラースロー《K VII》1922年Photo: Tate

○ワシリー・カンディンスキー《スウィング》1925年Photo: Tate

○●マーク・ロスコ《黒の上の薄い赤》 1957 年© 1998 Kate Rothko Prizel& Christopher Rothko / ARS, New York / JASPAR, Tokyo C4360

○ブリジット・ライリー《ナタラージャ》1993年Photo: Tate, © Bridget Riley 2023-2024. All rights reserved.

Chapter6 光の再構成

19世紀半ばに発明された電球は、20世紀に入ると人々の生活に浸透するとともに、産業の発展と多様化に伴い広告にも利用されるようになりました。こうした時代背景もあり、第二次世界大戦後のアーティストたちは光との新たな関係性を見出してきました。

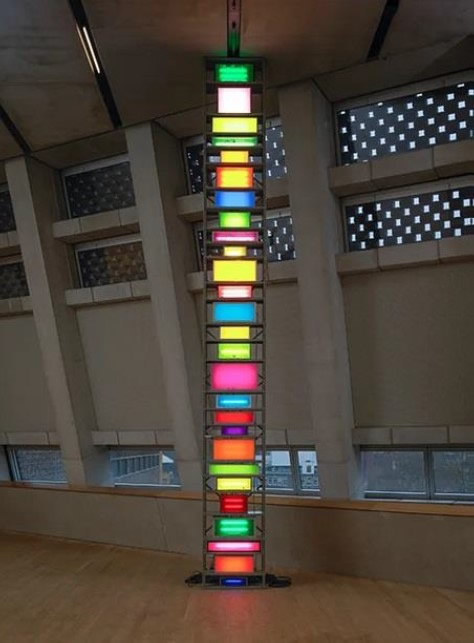

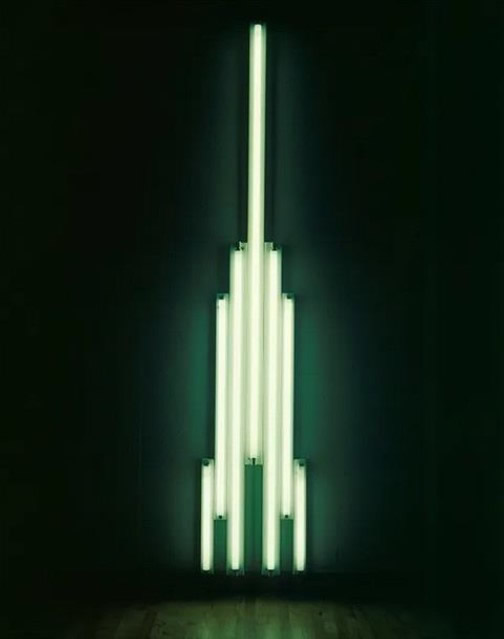

米国のダン・フレイヴィン(1933–96年)は1963年から、蛍光灯を壁に直接設置して空間全体の視覚イメージを変化させるインスタレーション作品を制作するようになりました。英国で生まれたデイヴィッド・バチェラー(1955年–)は1990年代初頭から、都市生活を送る人々が光と色をどのように経験するのかに着目するようになります。色鮮やかなライトボックスを用いた作品《ブリック・レーンのスペクトル 2》は鑑賞者に都市を想起させることを試みています。英国出身のジュリアン・オピー(1958年–)は《トラック、鳥、風》で、自らが撮影した自然や都会の風景をデジタル加工し、アニメやコンピューターゲームの画面を思わせる視覚世界を展開しています。

○デイヴィッド・バチェラー《ブリック・レーンのスペクトル 2》 2007年Photo: Tate, © David Batchelor

○ダン・フレイヴィン《ウラジーミル・タトリンのための「モニュメント」》 1966 - 69 年Photo: Tate, © 2023 Stephen Flavin/ ARS, New York/JASPAR, Tokyo C 4156

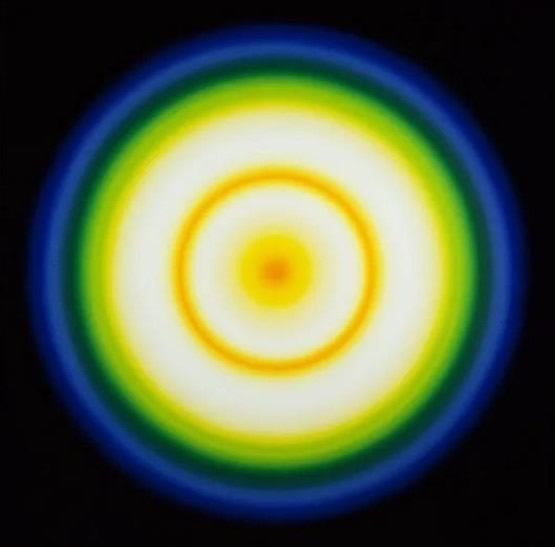

○ピーター・セッジリー《カラーサイクル III》 1970年Photo: Tate, © Peter Sedgley, courtesy of The Redfern Gallery, London

○●ジュリアン・オピー《トラック、鳥、風》2000年Photo: Tate

Chapter7 広大な光

多様な表現を試みる現代美術でも、光は重要なテーマであり続けています。科学技術の発展によって、はるか遠い宇宙の景色、さらには絶えず変化する地球の全体像を目にすることが可能になりました。大学で知覚心理学を学び、飛行機を自ら操る米国出身のジェームズ・タレル(1943年–)は光をどのように経験するかという問いのもと、光が鑑賞者を包み込むインスタレーション作品を1960年代半ばから制作してきました。

気候変動に強い関心があるデンマーク出身のオラファー・エリアソン(1967年–)にとっては、人々が周りの環境とどのように関わるのかは制作における重要なテーマです。《星くずの素粒子》では、鑑賞者は多面体に反射する光に満たされた空間に身を置くことで、自らの行動がどのように世界に作用するのかを意識することができるのです。

○オラファー・エリアソン《星くずの素粒子》2014年Photo: Tate, © 2014 Olafur Eliasson

*○が付いている作品は日本初出品作、●が付いている作品は日本のみの特別出品作です。

関連イベント

「光」を彩る音楽のひととき

| 開催日時 | 2023 年11 月12 日(日)14:00 開演(15:15終了予定) |

|---|---|

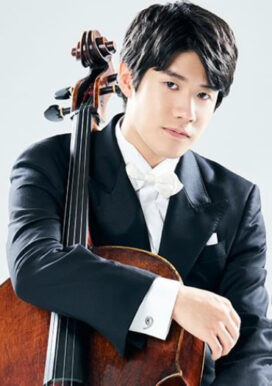

| 演奏 | 中村愛(ハープ)、伊藤悠貴(チェロ) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ホール |

| 定員 | 200名(先着順、事前申し込み不要)13時より1階ホール前にて整理券を配布します。 |

| 参加費 | 無料 *本展の観覧券(利用後の半券可)が必要です。当日、ご提示願います。 |

中村愛(ハープ)

©Ryusei Kojima

伊藤悠貴(チェロ)

©T.Tairadate

学芸員によるギャラリートーク

| 開催日時 | 2023 年11 月18 日(土)、2024年1 月6 日(土) 10:30 - 11:30 |

|---|---|

| 会場 | 大阪中之島美術館 5階展示室 |

| 定員 | 30名 |

| 参加費 | 無料 *当日ご利用になられる観覧券が必要です。当日、「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」の展示室にご入場いただくための観覧券をご持参ください。 |

| 申込方法 | お申込みフォームよりお申込みください。 *定員に達したため申込受付終了しました |

特別講演会「美術における光と闇」

| 開催日時 | 2023年11月23日(木・祝)14:00 - 15:30 |

|---|---|

| 登壇者 | 宮下規久朗(神戸大学大学院 人文学研究科 教授・美術史家) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ホール |

| 定員 | 150 名(先着順、事前申し込み不要) |

| 参加費 | 無料 *本展覧会観覧券(利用後の半券可)が必要です。当日、ご提示願います。 |

講演会「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」のみどころ

| 開催日時 | 2023 年12 月16 日(土)14:00 - 15:00 |

|---|---|

| 登壇者 | 國井綾(大阪中之島美術館 主任学芸員) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ホール |

| 定員 | 150 名(先着順、事前申し込み不要) |

| 参加費 | 無料 *本展覧会観覧券(利用後の半券可)が必要です。当日、ご提示願います。 |

大阪市立科学館×大阪中之島美術館 「光」を見る・知る・感じるツアー

| 開催日時 | 2023年12月10日(日) 10:30 – 12:00 14:00 – 15:30 |

|---|---|

| 講師 | 上羽貴大(大阪市立科学館 学芸員) 國井綾(大阪中之島美術館 主任学芸員) |

| 会場 | 大阪中之島美術館 1階ワークショップルーム(集合場所)および5階「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」展示室内 |

| 定員 | 各回12組 *1組につき3名まで |

| 参加費 | 無料 *当日ご利用になられる観覧券が必要です。当日、「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」の展示室にご入場いただくための観覧券をご持参ください。 |

| 申込方法 | 各お申込フォームよりお申込ください。 12月10日(日) 10:30 – 12:00の回 14:00 – 15:30の回 *申込受付は終了しました |

音声ガイド

本展アンバサダーは板垣 李光人(りひと)さん! りひと(Licht)とはドイツ語で「光」。 音声ガイドなど様々なかたちで本展を応援していただきます。

板垣李光人さんプロフィール

2002年1月28日生まれ。俳優。出演作にドラマ「silent」「シジュウカラ」、大河ドラマ「青天を衝け」「どうする家康」、映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」など。演技以外にも独自のデジタルアートをNFTアート作品として販売するなど表現者として活躍の場を広げている。

板垣李光人さんコメント

「光」とは我々の中にあるのではと思っています。雲ひとつない青空に燦々と輝く太陽の光、全身を突き抜ける爽やかな光に感じる時もあれば、信じられないほどにけたたましく疎ましい光に感じる時もあります。そんな人間の中にある見えない光を可視化出来るものがアートなのではないでしょうか。時代を、年齢を、性別を越え、その刹那に宿る光をアートとして放った作品たちが並ぶと思うと胸の高鳴りが止まりません。そして Lichtという名を持つ自分がこの企画展に関わらせていただけること、大変光栄に思います。黒は光や環境によって無限の表情を魅せる色だと考えています。そんな黒を携え街中にそびえる大阪中之島美術館にてこの展覧会が行われるということは、とても運命的なのではないでしょうか。《SHIP’S CAT(Muse)》へのご挨拶も兼ねて、機会を作り、是非伺いたいものです。

ガイド概要

| ナビゲーター | 板垣李光人 |

|---|---|

| ナレーター | 羽多野渉(声優) |

| 番外編 | 田村真子(TBSアナウンサー)、田中瞳(テレビ東京アナウンサー) |

| 収録時間 | 約35分 |

| 貸出料金 | お一人様1台 650円(税込) |

(株)アコースティガイド・ジャパン

support@acoustiguide.co.jp