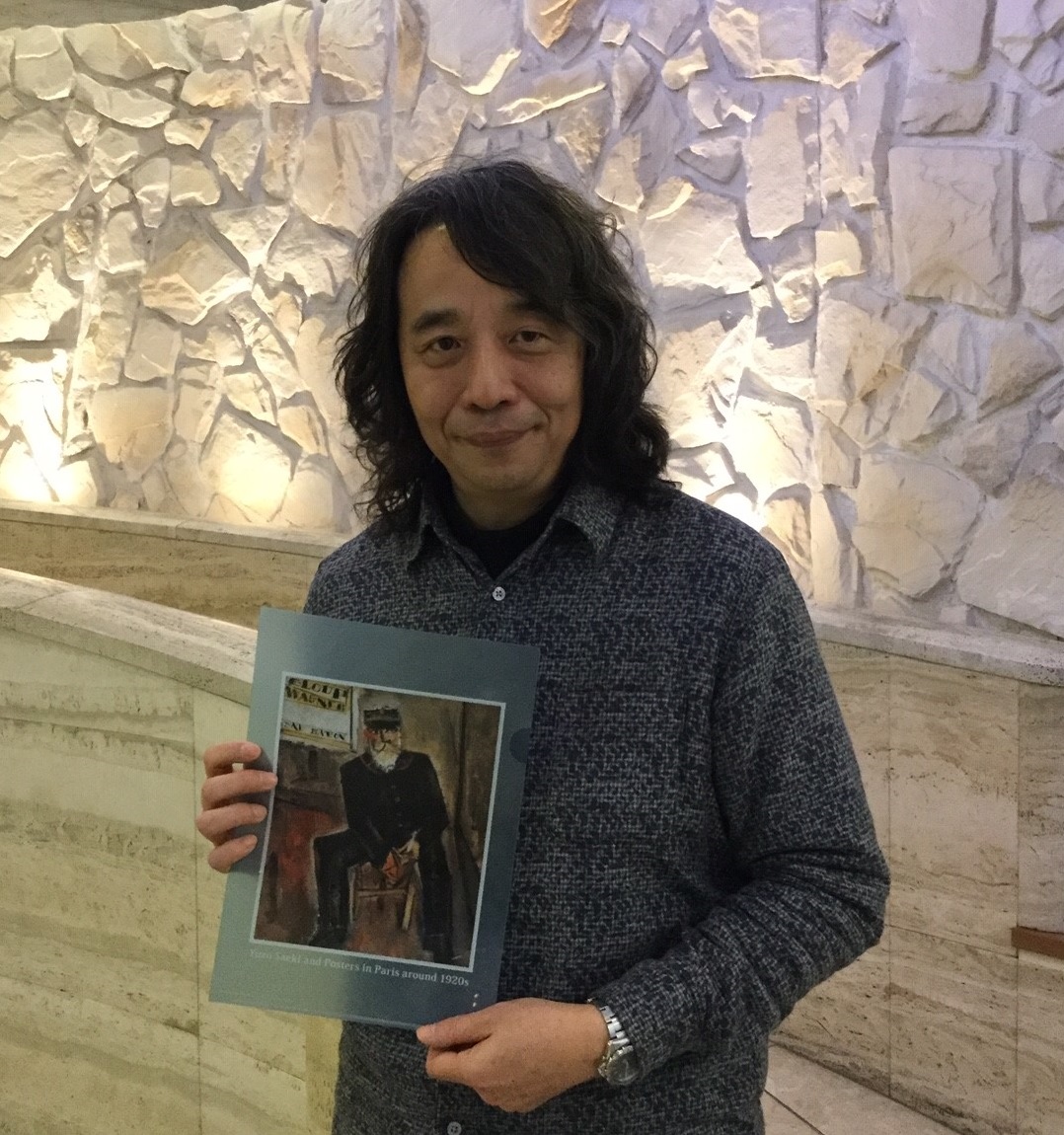

[特集]インタビュー「美術館って、ミステリーと親和性が高いんです」

― 小説家・有栖川有栖 氏 ―

大阪生まれ・在住のミステリー作家、有栖川有栖氏。長編小説『鍵の掛かった男』(2015年刊)では、大阪・中之島の架空のホテルが舞台となっています。

アートや美術館への造詣深く、「大阪中之島美術館」という名称の決定にも関わっていただいた有栖川氏に、ご自身の小説について、中之島について、そして大阪中之島美術館への期待などをお伺いしました。

―小説『鍵の掛かった男』では、中之島のホテルに長期間滞在している人物を中心に物語が展開します。有栖川さんにとって、中之島は以前から気になる場所だったのでしょうか?

中之島は、景観に配慮した大阪の顔で、特別な感じがしますね。小説に書いてみたいとかねてより思っていたのですが、ホテルを舞台にする、となった時に、それなら特別な雰囲気がある中之島だ、と。『鍵の掛かった男』では、社会から距離を取って一人でひっそり生きる男が出てきます。まるで孤島のよう。だから島が合うと思ったんです。それに、郊外とか閑静な場所よりも、都会の賑わいの中の方が、一人で生きる彼の孤独が際立つだろうと。

―中之島には、実はホテルがたくさんあります。

大阪で最初のホテル、大阪ホテルがあった場所でもありますよね。グランドホテルも昔ありました。リーガロイヤルホテルもあり、歴史的にも“ホテルの島”です。執筆時にコンラッドができるのも分かっていたので、ますますホテルの島になるなと。これはもう、中之島を舞台にするしかないと、実際にいろいろと歩きながら、構想を練ったんです。

―小説に出てくる「銀星ホテル」にはモデルはあるのでしょうか? 場所は「グタイピナコテカ」の跡地に近いように思えるのですが。

モデルはないんですよ。何年も前のことですが、長期滞在者がいるような、しかも住み着いている人がいるような、小さなこぢんまりとしたホテルが大阪にあったというのを、新聞で読んだような記憶があって、それを中之島に持って行って、架空のホテルとしたんです。場所は、三井ガーデンホテルが建っているのが、まさにそこなんですけど、あれがモデルというわけではなく、たまたまこの辺かなと思ったら、あ、ホテルが建っているなと(笑)。「具体美術協会」の拠点があったというのは、知っていました。

―大阪中之島美術館の建設予定地も、少しだけ登場します。

作中の孤独な男は、暇つぶしのような人生で、美術館にもよく行っているという描写があります。彼は半ばもう出家しているような人物なので、音楽を聴きに行ったり図書館へ行ったり美術館に行ったりというのは似合うと思っていて。中之島に新しい美術館ができるというのも、もちろん知っていて、ここはゆくゆく“アートの島”になるなと思ったので、男が美術館(注・国立国際美術館)に行く描写をすることは、中之島にはいろんな顔があるということを表現するのによいと思いました。

―今回、美術館の名称にも「中之島」の地名が付きました。

館名に中之島という名前が入るべきだろうと。遠方の人にとっては、大阪の中之島は知らない人もいるでしょう。やっぱり名前でもアピールしたいですもんね。美術館の名前になってくると、もともとグレードの高い中之島が、よりグレードアップする感じがしますね。

―ところで、展覧会はよくご覧になるのですか。

毎回行きたいと思いながら、最近はなかなか行けてない。歳とると時間が経つのがものすごく速くって…1年が早いってレベルじゃないですね、最近1時間が早いような気がしてるんですよ(笑)。そんな時間がかかることでもないのに、行きそびれることが多くて、もうちょっと頑張りたいと思ってます。

美術館とか博物館は、大好きなんです。運営側の方は動的にとらえていると思うのですが、見る側にとっては、美術館に行けば作品がすでに揃っているわけです。静止した世界でそれらに囲まれる、そういった快感をすごく感じますね。ただごとではないものに囲まれて、それが全て静止しているといった空間に入っていくのは、ワクワクして、わりと推理小説的なんです。

―美術館そのものって、小説になるものでしょうか?

博物館とか美術館が舞台のミステリーって、かっこいいです。自分も書いてみたいなと思います。本当に、美術館や博物館は、ミステリーと親和性が高いと思うんですよ。何の変哲もないような作品が、こういう意味を帯びている、というように、意味を発見していくというのが探偵的なんです。解説されるというのも、ミステリーファンは好きなんです。

―学芸員にも、作品の意味や来歴を探したり、作品そのものを探したり、探偵的というか、一つずつ詰めていくといったところはあります。

名画というのはミステリーに合うんですよ。名画を怪人二十面相が盗み出すとかっていうのは、みんな面白がるんです。本当にあったらとんでもないけど。だまし絵みたいな絵も、ミステリーファンには人気がありますね。名画は、ミステリーでは盗まれるもの。一番有名なのは、絵を貨物列車に積んで運ぶ際、列車が走っている最中に、絵を積んだ真ん中の車両だけがなくなるというもの。有名なトリックです。絵を盗んで身代金を要求するというストーリーもありますね

でも、美術館を舞台にした殺人事件って、起きますかね?美術館は最高峰のセキュリティーをしていますよね。その中で、絵が盗まれるのももちろん、殺人事件なんか起きて、犯人は誰だ?って状況は生まれるんでしょうか。すぐ分かってしまうんじゃないかと。今は防犯カメラもいっぱいありますから。本当に書いていいですか?って聞いて、カメラのこととか全部聞かないと書けないかもしれない。

―美術品をあつかうのは、学芸員だけではなくて、運搬とか、展示作業とか、警備の人とか、いろいろな人の助けを借りるわけですけれど、彼らもしっかりしているから、そこで何とかするのは難しいですね。

何とかしないといけないんだ(笑)。ミステリーを書くこととは関係なしでも、どんなふうに美術展がオペレーションされているかっていうのは、興味深々ですよ。

―最後に、新しい美術館に対して、こんな美術館になってほしいといった期待はありますか?

立派なコレクションをご所蔵というのは知っていましたが、それがいっぺんに見られる日が早く来ないかなと、楽しみにしていたので、ついにそれが実現するということで、大いに期待しています。中之島に行こうというモチベーションが高くなりますね。

外観も非常にいい、ユニークで。そそられます。そこにどんなものが隠されているのだろうかと、秘密めいた感じがありますね。ミステリーファンだからかな、私、開放的・オープン・日が差し込んでっていうのよりもほのかに暗くて秘密めいた場所に心惹かれる(笑)。美術館は、オープンなスペースで親しみたい反面、ミステリーファンとしては、ちょっと特別なものがあるよっていう、おいでおいでっていう、手招きするようなミステリアスな感じもほしいです。美術館が中之島にできて、どんな見たことがないものを見せてくれるのかなって。楽しみですね。

2019年8月19日、kioku手芸館「たんす」(大阪市西成区)にて

聞き手:高柳有紀子(大阪中之島美術館準備室主任学芸員)、北廣麻貴(大阪中之島美術館準備室学芸員)

コレクションからこの一点

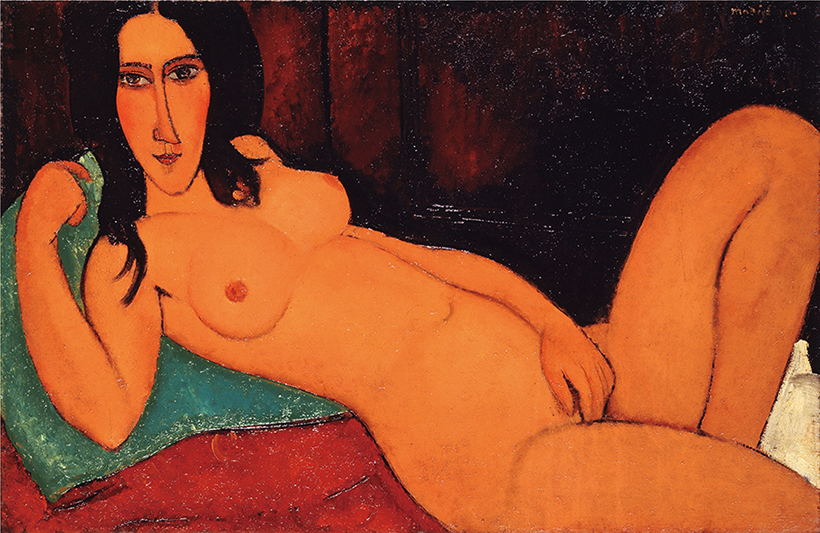

アメデオ・モディリアーニ《髪をほどいた横たわる裸婦》

強いまなざしが印象的なこの裸婦の絵は、イタリアに生まれ、「エコール・ド・パリ」の一人として活動した、アメデオ・モディリアーニ(1884―1920)の希少な裸婦像の一つです。

この作品は、作家の没後まもなくして、日本人の著名なコレクター、福島繁太郎氏(1895―1960)の手に渡りました。福島氏は1923年からの10年余りのパリ滞在時に、現地の画廊からこの作品を購入。帰国後の1934年に、彼が東京の日劇で福島コレクション展を開催した際には、この作品も展示されました。

そしてその数年後に福島氏からこの作品を購入したのが、大阪の実業家でコレクターの山本發次郎氏(1887―1951)。のちに当準備室のコレクションの礎となる、佐伯祐三の洋画や墨蹟作品などから成る山本コレクションを築いた人物です。モディリアーニのこの絵は、山本氏の手をいったんは離れますが、1989年に大阪市が約19億円で購入。これが大阪中之島美術館による最初期の購入作品の一つとなりました。

モディリアーニの《髪をほどいた横たわる裸婦》は、モディリアーニの裸婦の代表作として海外の美術館からの貸出依頼も多く、これまでに、スイス、フランス、アメリカ、韓国、ハンガリー、フィンランドと、世界各地を旅しています。

アメデオ・モディリアーニ

《髪をほどいた横たわる裸婦》1917年

イベント通信

プロジェクト・ミーティング「中之島の記憶と未来:アーカイブが語る都市空間」

2019年3月2日、アートエリアB1と共催で、トークイベント「中之島の記憶と未来:アーカイブが語る都市空間」を開催しました。

大阪の近代建築や都市計画のアーカイブ化を大阪中之島美術館準備室と共同で進めている大阪市立大学教授の嘉名光市さん、大阪中之島美術館の設計者である遠藤克彦さん、当準備室の植木研究副主幹の3名が、中之島の都市景観やまちの在り方、島の過去の姿や都市の変遷、そして新たに中之島に登場することになる当館の建築の特徴についてのトークを行いました。

同日には中之島を船で一周しながら大阪に残る近代の名建築をめぐる、その名も「中之島建築リバークルーズ」も開催され、建築史家の倉方俊輔さん、建築家の髙岡伸一さんとともに、40を超す建築についてのエピソードが披露されました。

2021年度、新たに「中之島建築」の仲間入りをする当館。中之島のこれまでを引き継ぎながら、中之島のこれからを共に描いてゆく存在として、ご注目ください。

トークイベント風景

イベント情報Information

| 日時 | 2019年3月2日(土) |

|---|---|

| 主催 | アートエリアB1運営委員会(大阪大学+NPO法人ダンスボックス+京阪ホールディングス)、 大阪中之島美術館準備室 |

| 登壇者 | 嘉名光市(大阪市立大学工学研究科都市系専攻教授)、 遠藤克彦(建築家、株式会社遠藤克彦建築研究所 代表取締役、大阪中之島美術館設計者)、 植木啓子(大阪中之島美術館準備室 研究副主幹)、 木ノ下智恵子(大阪大学 共創機構社学共創本部 准教授) |