[特集]大阪中之島美術館のオリジナル家具、いよいよ製作へ!

2022年2月2日のオープンに向け、日々準備が進んでいます。6月末に建物が竣工した時は空っぽだった館内にも、さまざまな備品が運び込まれつつあります。

訪れた人を迎えるパッサージュや展示室内など、館内のさまざまな場所で使用する家具は、当館のために特別にデザインされたオリジナル。半年以上にわたり何度も検討を重ねながら、色や形を調整してきました。

美術館の建物は公募型コンペ、VI*は公募型プロポーザルで広く優れた提案を求め、設計者は建築家の遠藤克彦さん、VI制作者はアートディレクターの大西隆介さんが選ばれました。オリジナル家具も同様に公募型プロポーザルを実施。多数の応募者の中から北海道・旭川に拠点を持つカンディハウスと東京の藤森泰司アトリエが製作者に選ばれました。

建築・VI・家具。大阪中之島美術館を象徴する要素となる、3つのデザインがそろいました。そこで今回の特集では、当館の「オリジナル家具」をご紹介。

美術館のための家具とは? そこに込められた思いやこだわり、また試作品を館内に運び込んで行われた検討の様子も、あわせてレポートします。

*VI|ビジュアル・アイデンティティ

建物と調和がとれた、アート体験を豊かにするための家具

当館に来館された方が最初に足を踏み入れる共用空間・パッサージュ。ここに設置されるチェアやベンチのデザインは、館内の印象を大きく左右します。家具やインテリアに興味がない人でも「なんとなく落ち着く」など、空間が醸し出す雰囲気を感じた経験はあるはず。家具は、壁や照明などとともに「雰囲気」をつくる要素のひとつ。展示室内で使用されるものも含め、当館で過ごす時間を豊かなものにするために、欠かせない存在といえます。

もちろん、見た目が美しければ良いということではありません。美術館はさまざまな人が訪れる場所ですから、誰にとっても使いやすく、快適で安全なことは必須。それに加えて、メンテナンスのしやすさや耐久性も重要です。

デザインを担当するのは、家具デザイナーの藤森泰司さん。自ら代表を務める株式会社藤森泰司アトリエは、企業のオフィスのほか図書館など公共建築の特注家具も広く手がけています。家具製作を担当するのは、北海道旭川市に本社と工場をもつ株式会社カンディハウス。北海道産の木材を使って、デザイン性が高く温かみのある木製家具を作るメーカーとして定評があります。

さりげなく来館者を導きながら、中之島らしい「特別感」も演出

当館は、個性が際立つ建物です。提案にあたって藤森泰司さんは「この空間には、天然の木を使った家具が合う」と考えたそう。家具はベンチ、ソファベンチ、チェア、ラウンジチェアの4種。北海道ナラ材にて製作され色はナチュラル系の明るいカラーと、黒系のダークカラーの2パターンで展開します。フロアごとの用途や明るさにあわせ、建物と調和するよう配慮しています。

ところで、当館のシンボルマークは、建物の特徴である「黒い外観」と中之島の頭文字「N」を組み合わせたものでした。実はこのオリジナル家具にも、共通する要素があります。建築物にあわせてデザインされている(建物と調和する)こと、そして中之島の頭文字「N」があしらわれていることです。「N」は中之島の美術館に来たという「特別感」を演出するためのしかけ。建物・VI・家具は、こうした共通点を持ちながらつながっているのです。

オリジナル家具の試作品が完成! 実際の設置場所となる館内で細部を検討

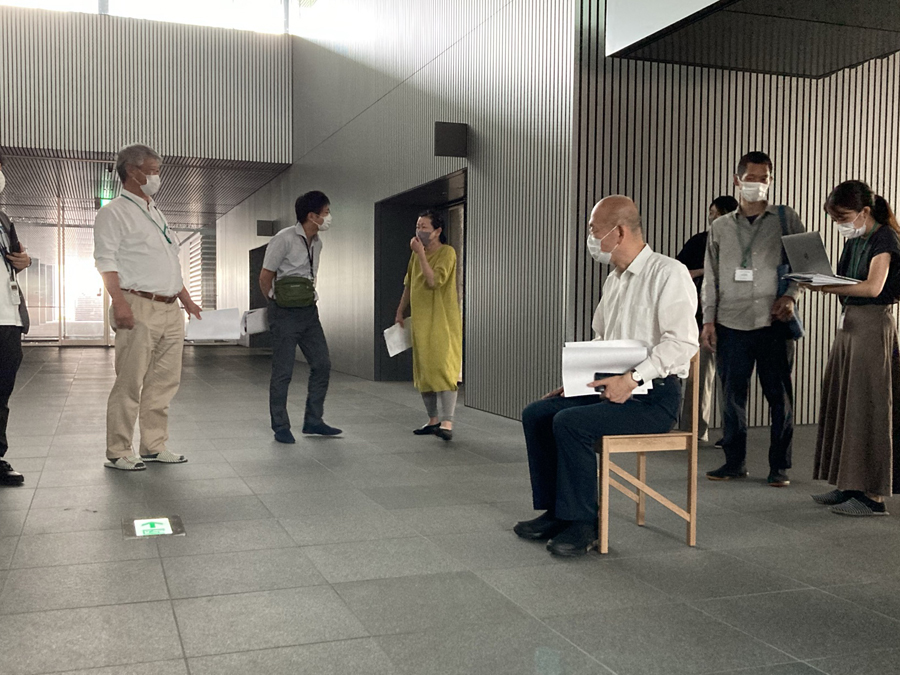

8月下旬、チェアやベンチなどの試作品を館内に搬入し、カンディハウスと藤森泰司アトリエの各担当者、菅谷富夫館長と建築家の遠藤克彦さん、美術館スタッフら立ち合いのもとで、入念な確認作業が行われました。試作品はそれぞれ1脚・1台ずつですが、エレベーターで運びながら各フロアを巡り、実際に使用されるシチュエーションを想定しながら設置。見え方や色合い、必要な数なども検討されました。

まずは1階のパッサージュに試作品を置き、色合いやサイズ感などの確認からスタート。提案で意図された通り、館内に天然の木で作られた家具が入ると、空間の印象が変わるのがわかります。実際のベンチはいくつかの長さのパターンがありますが、この日運び込まれたのはあくまでもサンプルの1種。メジャーを当てながら、最適な長さを検討しました。

菅谷館長も座り心地をチェック。チェアは背筋を伸ばして座るのを促すようなデザインですが、違和感はなく座り心地も抜群です。美術館スタッフが移動させることもあるため、実際に持って重さも確認。また建築家の遠藤さんは、館内空間との調和に気を配りながら意見を述べました。

チェアの座り心地を確認する菅谷館長

曲線のフォルムが特徴的なベンチ。着脱可能なトレーも

格子状のベンチは軽やかな印象ですが、裏側はしっかり補強されていて、耐久性は十分。曲線のフォルムが絶妙で、角度によって見え方が変わるため、ちょっと不思議な印象です。素材を曲げて作る「曲木」のように見えますが、実際は加工機械で削った無垢材を組み合わせたもの。最新の機械と職人の手作業をあわせて、優れたデザインをカタチにするのは、カンディハウスならではの得意技です。

曲線を生かしたデザインは、多方向から座ることを想定し「どこから座っても身体がエッジを感じないように工夫した」もの。多くの人が行き交うパッサージュに置く家具として、来館者の安全に配慮した提案といえます。

このベンチには、トレーをつけることができるようになっています。格子の隙間を使って固定する仕組みで、つける場所は自由に変えることが可能。たとえば真ん中にトレーをつければ2人掛けに、トレーを外せば3人掛けになるなど、フレキシブルな使い方ができます。実際のベンチはいくつかの長さのパターンがありますが、これはあくまでもサンプル。何人座れるか、最適な長さかどうかも含めて丁寧に確認します。

展示室のある4・5階でも、家具を配置しながら検討

続いて、展示室のある4階と5階へ家具を運んでチェック。チェアとベンチは、1・2階と共通デザインですが、床の色にあわせて黒系のカラーに着色される予定です。

見本として色を付けた木のサンプルを横に添え、実際のイメージを想像しながら検討

試作品はナチュラル色1台だけなので、見本用に色を付けた木のサンプルを横に添えて見え方を確認しました。でも実際に置いてみると、元の色でも意外にしっくり。菅谷館長も「ナチュラルな色も良いね」と感想を話します。

このように事前に館内で十分に検討された内容を踏まえてブラッシュアップされていったものが、2月のオープン時に完成品として館内に並びます。開館日を迎え、美術館にお越しの際は、館内に置かれている家具にも是非注目してみてください。

コレクションからこの一点

ジュゼッペ・アルチンボルド《ソムリエ(ウェイター)》1574年

秋はワインのおいしい季節。コロナ禍の昨今はお家で飲むことが増え、ワインはもとより、グラスや栓にもこだわる方も多いのではないでしょうか。今号は、そんな器や道具にちなんだ作品、アルチンボルドの《ソムリエ(ウェイター)》を紹介します。

ミラノに生まれ、16世紀のウィーンでハプスブルグ家に仕えたアルチンボルド(1526–1593)は、動植物などを人の顔に見立てた「だまし絵」で、日本でも人気の高い画家です。大阪中之島美術館コレクションで最も古い時代の作家です。《ソムリエ(ウェイター)》は、職業をテーマにした一連の肖像画のひとつで、樽や水差しや漏斗(ろうと)など、ワイン造りに関わる器や道具を巧みに組み合わせて、半身像が作られています。人物の首元を飾るリボンには「オーストリア産ワイン」などの言葉が書かれていると推定されます。博物誌的関心に裏付けられた多種多様なモチーフの集積による、創意とユーモアに富んだアルチンボルドの肖像画は、ダダやシュルレアリスムなど20世紀の前衛芸術にも大きな影響を与えています。

アルチンボルドが当初仕えていた神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世が、いとこのスペイン王フェリペ2世へ贈呈したという《ソムリエ(ウェイター)》は、歳月を経て幾人かの手に渡りました。日本に来たのは1994年(平成6)のことで、大阪市が「ふれあい港館ワインミュージアム」のために収集しました。当時この絵に額はなく、アンティークの額を探して付けられたとのこと。額自体も稀少な16世紀末のイタリア製だそうです。ワインミュージアムの閉館後、大阪中之島美術館(当時は大阪新美術館建設準備室)に管理が移り、2014年(平成26)に所蔵作品となりました。アルチンボルドの作品を日本で所蔵するのは、当館が唯一だと思われます。

ジュゼッペ・アルチンボルド《ソムリエ(ウェイター)》

1574年

イベント通信

クリエイティブアイランド中之島/大阪中之島美術館×アートエリアB1・エクスチェンジ企画「アートとデザインの境界を語る vol.1」

大阪中之島美術館は19世紀後半から現代までの美術とデザインを専門としています。アートとデザインの両方を活動の軸とする、日本では数少ない美術館のひとつです。8月28日(土)、アートエリアB1にて「クリエイティブアイランド中之島」の一環としてアートとデザイン、それぞれの専門誌として長い歴史を重ねる2つの雑誌の編集長の視点からその境界を探るトークが開催されました。

アートとデザインの境界を探るにあたってお二人から共通して提示されたポイントは「美しさ」についてでした。1948年創刊と長い歴史を有し、今日まで美術の変遷をとらえ続けてきた『美術手帖』の岩渕貞哉総編集長からは、現代美術が表現するものが技巧的な素晴らしさや美しさから、社会そのものをどう表象するかという観点に代わってきたことが、代表的な作家や作品を通じて紹介されました。

また文化やコミュニケーション、ビジネスのデザインをグローバルに伝える1981年創刊の雑誌『AXIS』の上條昌宏編集長からも、デザインの現場でも「美しい」デザインという議論はなくなってきていることが話され、そこから発展して「アート思考」や「デザイン思考」といった考え方そのものへの影響が示されました。

民藝やクラフトはアートやデザインとどう比べられるのか。クライアント(依頼者)の有無や出来上がるものを作品と呼ぶか呼ばないか…など、様々な観点を通じてアートとデザインの境界という、ひとつの答えがあるようなものではないテーマについて議論が白熱しました。司会を務めた矢島進二さん、当館の植木学芸課長からもその境界を横断すること、ボーダレスな表現とは何かというお話がありました。

大阪中之島美術館では、2023年にアートとデザインという領域そのものに向き合い、その境界を考える展覧会を予定しています。このシリーズでは、開幕までにさまざまな議論を重ねていきます。その第1弾として、非常に示唆的なトークセッションとなりました。

左から木ノ下氏、矢島氏、植木学芸課長、上條氏、岩渕氏

左 上條氏、右 岩渕氏

イベント情報Information

| 日時 | 2021年8月28日(土)15:00 – 16:30 (実来場&オンライン配信) |

|---|---|

| 場所 | アートエリアB1 |

| 主催 | 大阪中之島美術館 |

| 登壇者 | 岩渕貞哉(『美術手帖』総編集長) 上條昌宏(『AXIS』編集長) |

| カフェマスター | 木ノ下智恵子(大阪大学共創機構准教授) 矢島進二(公益財団法人日本デザイン振興会常務理事) 植木啓子(大阪中之島美術館学芸課長) |