[特集]大阪中之島美術館が竣工しました

大阪中之島美術館が2021年6月30日に竣工しました。真っ黒な外壁はひときわ目を引き、さまざまな建物が並ぶ中之島でも、圧倒的な存在感を放っています。

7月2日にはプレス向けの内覧会を開催。菅谷富夫館長と設計者で建築家の遠藤克彦さんが、報道陣と一緒に館内を巡り、設計のポイントや当館の特徴を紹介しました。午前と午後の2部制で実施、あわせて52社から87名が参加する盛況となりました。

多くの報道陣が参加した、7月2日のプレス向け内覧会

館内のようすは、既にニュースや他メディアの記事でご覧になったという方も少なくないはず。そこで今回の特集は、開館準備ニュース「NAKKA NEWS」ならではのエピソードもちょっぴり織り交ぜながらご紹介。できたばかりの美術館をお披露目します。

プレス内覧会までの長い長い1日

竣工した建物の「引き渡し」は7月1日でした。この日は施工業者の方が館内を巡りながら、各設備について説明。延床面積約2万㎡と広いうえ、美術館ならではの設備もあって丸一日がかりとなりました。

明日はいよいよプレス内覧会。初お披露目の晴れ舞台…ながら、出来上がったばかりの美術館はほぼ空っぽ。今日一日に搬入された備品だけでは、記者会見用の席すら揃いません。そこで大阪市立科学館から椅子を借用。文化施設が集まる中之島ならではのありがたいヘルプとなりました。科学館さんありがとう!

記者会見の用意が整った1階ホール。色や形の違う椅子が並ぶ。

天気予報は雨のため、さらに追加で傘立ても用意。スタッフ全員で当日の案内ルートを下見して、準備が終わった頃にはもう夜になっていました。

壮大な吹き抜け空間がお出迎え!

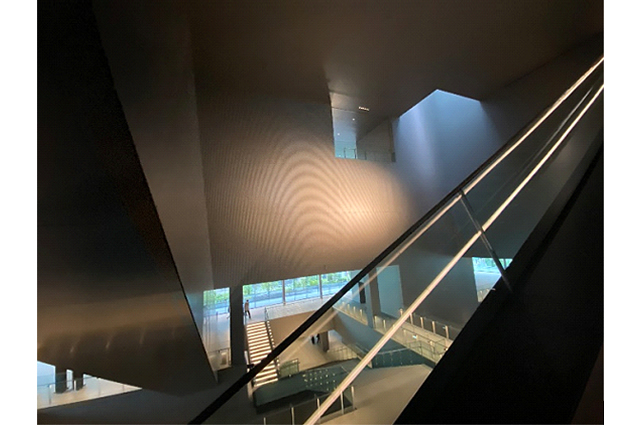

大阪中之島美術館に入った時、まず目を奪われるのは、1階から5階までを貫く吹き抜けでしょう。はるか高い窓から自然光が注ぎ、思わず立ち止まって見上げてしまうほど荘厳な空間が広がります。

2階パッサージュから見上げた吹き抜け。トップライトの自然光は1階まで降り注ぐ

当館の建築の核「パッサージュ」は、誰でも自由に気軽に訪れることができる屋内空間を意味します。コンペ(公募型設計競技)で選ばれた遠藤さんの提案は、その「パッサージュ」を建物の背骨とし、1階から5階を吹き抜け構造でつないだ斬新なものでした。

ところで「5階までの吹き抜け」と聞いて、それほど大きな建物ではないと感じた方もいらっしゃるのでは? 5フロアの吹き抜けなら、大型の商業施設でも見かけそうです。

実は、美術館の建物はちょっと事情が異なります。配線や配管などが多いため、これらを収める天井と次の階の床下までのスペースが広く、展示室の天井も高く作られています。ちなみに当館の1階分の高さは普通の建物のおよそ2倍。この吹き抜けも実は10階分に相当するスケールなのです。

2階北側より外の広場を望む。内覧会当日は、あいにくの雨…

息の合った菅谷館長と遠藤さん。内覧会はリハなし!?

内覧会の朝。菅谷館長と遠藤さんは、現地でのリハーサルもほとんどなく報道陣の前へ。菅谷館長は準備室開設から30年越しで迎える開館への思いと抱負を語りました。遠藤さんは建物の完成には多くの人々の協力があったことを述べ謝意を表しました。

報道陣の前で挨拶する菅谷館長(左)と遠藤さん(右)。

挨拶のあとは、さあ館内へ。2人が報道陣の先頭に立ち、まずは1階から。「1階と2階は、中之島のまちの一部」と話す遠藤さん。1階・2階とも3方向に出入り口があり、開館後は自由に通り抜けることが可能となります。1階の店舗スペースは外に面しており、街路から直接店内に入れるつくり。展覧会を見に来た方でなくても、誰でも気軽に利用できる工夫です。

これまで設計・工事を通じて、幾度となく打ち合わせを重ねてきた菅谷館長と遠藤さん。報道陣を案内する2人は、リハなしとは思えないほど息ぴったりです。

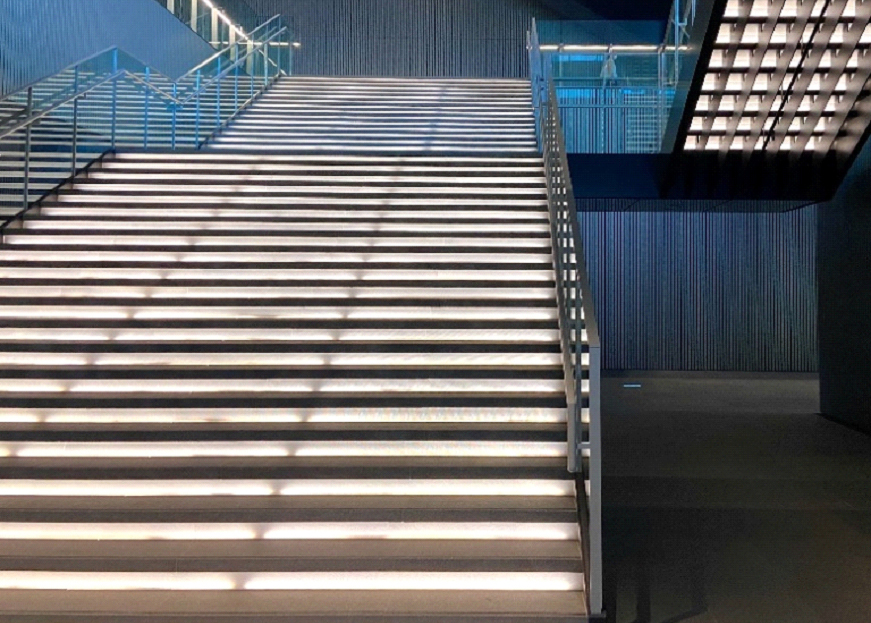

1階東側の入り口付近まで移動すると、2階へまっすぐ続く大階段が姿を現しました。1段ごとに照明が配され、まるで来館者を誘うかのようです。

当館は、いくつも出入り口があり「どこから入っても、どこから出てもいい」というのが特徴。とはいえ、菅谷館長と遠藤さんが報道陣を案内した1階東側入り口から2階への大階段は、メインエントランスの風格です。

パノラマで広がる中之島のまち

菅谷館長と遠藤さんに続いて階段を登ると、一段ごとに上へ上へと視界が開けていきます。2階はチケット売り場などがあり、美術館のロビーとしての役目をもつフロア。北・東・南がガラス張りになっており、3方向に視界が開けるため中之島のまちをぐるっと見渡すことができます。

菅谷館長は「今日、初めてこの場所に立ちました」と感慨深げ。「設計にあたり、内と外をどうつなぐかを考えた」と遠藤さん。「単に建物を建てるだけでなく、都市との接続をどう実現するかが大事」と話します。2階は窓ごしの景色のみならず、実際に隣の敷地との間にデッキがかかっています。将来的には国立国際美術館ともデッキでつながる予定。館内を抜ける「道」がつながれば、1階と2階は自由に人が行き交う「まちの一部」となります。

遠藤さんは「美術館は市民の財産である所蔵品を大切に守らないといけない。一方で広く市民に公開しないといけない。相反することを成り立たせ、訪れた人に楽しんでもらうためには、新しい視点が必要だった」といい、パッサージュがこれを成立させたと説明します。

2階パッサージュから望む景色は、まるで外の街とつながっているかのよう。

左側の空間を横切るのは、展示室へのエスカレーター

美術館のロビーフロアとなる2階と、展示室のある4階を結ぶのは2本のエスカレーター。吹き抜けは垂直と水平が連続するストイックな空間ですが、そこを斜めに横切り、上りと下りが空中で交差する大胆な設計です。「エスカレーターは人が動く部分。動きを意識してデザインした」と遠藤さんはいいます。

中之島の風景を全方向満喫

そのエスカレーターに乗っていよいよ展示室へ。実際に展覧会を訪れた人が通るのと同じルートです。

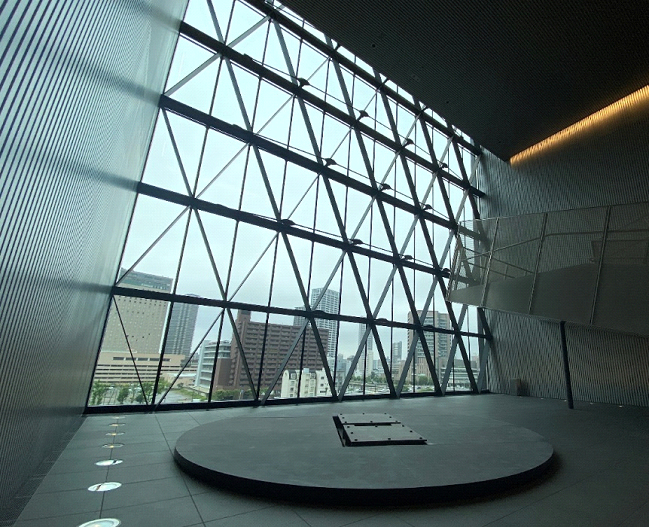

「エスカレーターからの眺めもポイントですよ」と遠藤さん。視点が移動するため、空間の見え方もどんどん変化していきます。4階・5階のパッサージュにはそれぞれ東西・南北に大きなガラス窓が配置され、水都大阪の素晴らしい眺望を楽しめます。

4階パッサージュからは西への眺望が開ける。展示物を据えるための台も設置

実はこの構造、建てるのはとてつもなく大変だったと遠藤さん。4・5階は広い展示室とパッサージュ空間を確保するため、見える場所には構造の柱が1本もありません。鳥カゴのように外側の面で支えているのだそう。「これが実現できたのは構造設計者と施工会社の努力」と改めて感謝の気持ちを表します。

各階で解説する菅谷館長と遠藤さん

天井高6mの5階展示室。館長自ら走ってアピール

5階の展示室は約1700㎡。国内では有数の規模の展覧会が開催できる広さですが、3つに区切ってそれぞれ別の展覧会を開くことも可能。展示内容にあわせて自由にレイアウトが変えられるよう、あらかじめ可動壁が備わっています。

可動壁がない施設では、展覧会ごとに仮設の壁を作っているとか。費用も時間もかかって大変といいます。一方可動壁があっても重すぎて動かない、壊れやすいという問題を抱える美術館も。館長は「こうした現場の声をリサーチ、動かしやすく壊れにくい可動壁になるよう遠藤さんに相談しました」と話します。

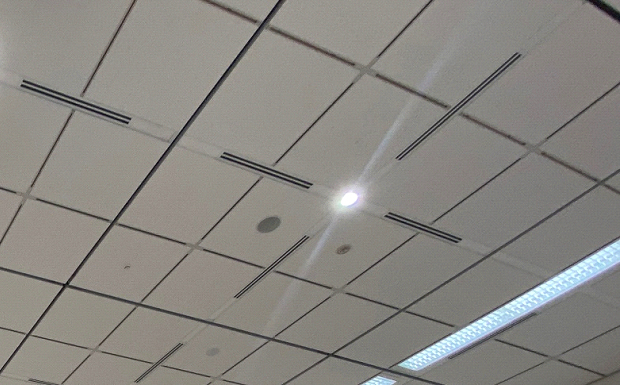

「天井は、さまざまな機能を収めるためかなり悩んだ」と菅谷館長。四角い枠のようにも見えますが、実は可動壁のレール、照明用の配線ダクト、展示物をつり下げるレールなどが配されています。天井高は6m。普通の建物なら2階分です。これは所蔵品のうち最も大きな作品が高さ5mであること、現代美術作品が大型化している傾向に対応すること、これ以上高くすると照明の配置が困難になることなどを踏まえて決定。館長も「他の美術館から、ぜひ作品を貸したいと思ってもらえるような展示室を目指した」と胸を張ります。

照明用のダクト、可動壁のレールなどさまざまな機能が詰まった展示室の天井

数字ではちょっと伝わりにくいスケール感を知ってもらおうと、館長自ら展示室の端まで走って広さをアピール。

5階展示室の中を駆け抜けて、広さをアピールする菅谷館長

何社からもの取材を受け、館長はそのたび何往復も展示室を走ります。笑顔でカメラに向かって両手を大きく振る菅谷館長は、疲れた様子など少しも見せません。午後の内覧会でも、もちろん展示室を走っていました!

パッサージュ空間も多様な用途に対応

パッサージュの壁の色は全フロアともプラチナシルバーで統一されています。一見、無機質な印象もありますが、実は意図があるのです。パッサージュエリアで作品を展示するケースも想定し「作品を邪魔しない、ニュートラルな色」を考えたと遠藤さん。

実は照明設備も色を変えることができるようになっています。プラチナシルバーの壁は、光を変えるだけでほんのり色づいているようにも見える効果が。

パッサージュの天井には、展示室と同じく照明のダクトなども配されています。展示物を照らすほか、展覧会場を示す幕やサインをつり下げることが可能。あらかじめ、さまざまな使い方を想定して工夫されているのです。

展覧会の余韻に浸るゆるやかな階段

5階から4階へは階段で下るルート。このように誘導すれば5階と4階の両フロアの展示室が一筆書きの動線でつながり、5階の展覧会から4階の展覧会へのスムーズな移動が可能となるのです。展示室から次の展示室の間をつなぐパッサージュ空間は、美術鑑賞の合間にふっと息抜きのように景色が眺められる場所になります。

5階から4階へと降りる緩やかな階段。窓の外には中之島の景色が広がる

菅谷館長は「5階から4階への階段は、展覧会の余韻に浸りながら下る階段」といいます。「作品を見た感動で頭がいっぱいの時に、階段が急だと危ない」と着工後に角度を見直したそう。感動を邪魔しない、こだわりの階段です。

ガラスケースを備え、日本画の展示にも対応した4階

4階の展示室は2つに分かれており、あわせて約1400㎡。パッサージュをはさんでつながっているので、ひとつの展覧会場としても使用できます。所蔵品の展示を想定したつくりで、日本画などが展示できるガラスケースつきの展示室や、かつて中之島にあった「グタイピナコテカ」から着想を得た黒い壁の展示室があります。

天井高は4m。日本画などのサイズ感と比して大きすぎない高さです。パッサージュや展示室ロビーには、開館までに椅子などの家具が配され、鑑賞の途中でひと休みできるようになります。

親しんでもらえる美術館が完成

4階から2階へ降りるエスカレーターからは、来た時とは別の視点を楽しむことができます。工事中には何度も現場に足を運んだという菅谷館長ですが、いざ完成した建物を見てみると、ずいぶん印象が変わったといいます。「建物としての見せ場が多く、美術館建築として親しんでもらえる場になった」「収蔵品を思い浮かべながら、ここにはあの作品を置こうとか、いやこっちがいいかなとか、そんなことをずっと考えています」と述べました。

メディアのみなさんからの質問に答える菅谷館長と遠藤さん

建物は完成しましたが、冒頭で記したように中はまだ「空っぽ」。これから2022年2月2日に向けて、空っぽの建物を美術館として開館するための準備が、本格的に始まります。

コレクションからこの一点

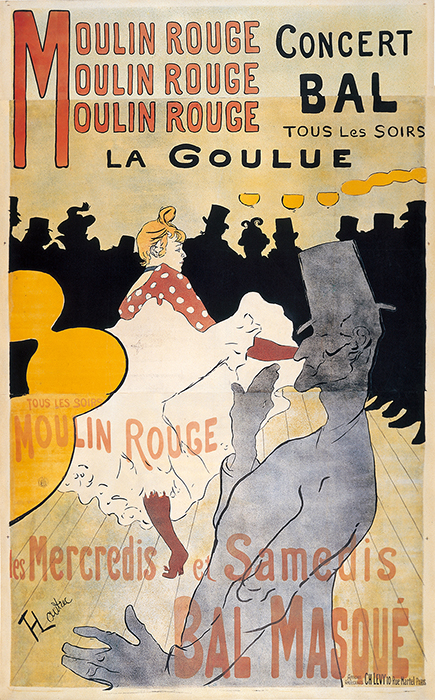

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック《ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ》(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901)1891年、リトグラフ、サントリーポスターコレクション

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901)による第1号のポスターで1891年に制作されたのが本作です。ポスターを芸術の域に高めた、といわれるポスター史上の名作中の名作が大阪中之島美術館に入るきっかけとなったのは、2010年、今から約10年前のある出来事でした。それは、ポスターをコレクションする美術館として国内外に知られていたサントリーミュージアム[天保山]が休館したことです。同館所蔵の名作ポスターの数々は、すべてサントリーポスターコレクションとして、大阪市に寄託されることになりました。そして、現在当館寄託作品となるに至っています。

前景を描き込む構図や単純化されたモチーフには、当時流行していた浮世絵からの影響が指摘されてきました。浮世絵は、他ならぬ作家自身がコレクションしていたことも分かっています。前景を影のみで表現することで、この作品のタイトルにもなっている主題「ラ・グーリュ」に焦点を合わせます。「ラ・グーリュ」はフランス語で「大食い女」の意。ムーラン・ルージュで人気の若いダンサーでした。一方、前景に描き込まれたシルクハットを被った男性は、「骨なしヴァランタン」と呼ばれた、こちらもラ・グーリュとペアで人気を博したダンサーでした。どっちもどっちのあだ名ですが、「骨なし」と呼ばれていたのは、骨がないと思われるほど柔軟な肢体のダンサーだったからで、決して蔑称ではありません。この曲がった手の表現だけで、その尋常ならぬ柔軟性が伺えるのではないでしょうか。ちなみに「大食い女」の方も、彼女のバイタリティーをたたえてのこと。本作以前にも、作家は二人をモチーフにドローイングを描いており、当初から、男性ダンサーの特徴的な手の動きに着目、描写しています。

画面前景にもうひとつ描きこまれた、黄色い輪のようなものは何でしょう。この謎は、当時撮影された貴重なホール内の写真を見ると解くことができます。ムーラン・ルージュは、ホールの一部が二層建てになっていました。この黄色い輪は、高い天井からぶら下がったホールを照らす多数の照明器具のひとつが拡大されて描き込まれたものです。二層部分から見下ろすと、ちょうど照明器具越しにホールのダンサーが見えるその位置に、ロートレックは上って見物したことがあったのだと推定されます。先のヴァランタンとは異なる視点で捉えられた照明器具は、このポスターの下絵の段階からこの位置に描かれ、当初の構想から重要なモチーフのひとつでした。1枚の画面に複数の視点を設けることで、天井の高い大きなホールの空間的奥行きと広がりを感じさせる効果が生じています。

このポスターは張り出されるやいなや街の話題となり、作家の出世作となりました。これ以後たった10年で、36歳の若さでこの世を去ったロートレックの記念碑的な作品です。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

《ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ》