[特集]スペシャル対談

〈アン ミカ×菅谷富夫〉 アートと素敵な関係を築く生き方

ファッションのお仕事を中心にテレビなどで幅広くご活躍中のアン ミカさんと、大阪中之島美術館初代館長 菅谷富夫とのスペシャル対談をお送りします。

モデルとして大阪から世界に羽ばたいたアン ミカさんと、デザインを専門の一つとする菅谷館長は、実は旧知の仲。

アン ミカさんが特にお好きだという家具作品や海外の美術館のお話、そして慣れ親しんだ大阪の街に新しくできる美術館への印象や期待についてお聞きしました。

アートとは切り離せない生活

菅谷館長(以下、菅谷)

久しぶりに大阪でお会いすることができて嬉しいです。

アン ミカさんは、ファッションの世界で活躍されていますね。日頃から「美」への感性を磨かれていると思いますが、まずは、アートとどのように親しみ、楽しまれているか、教えてください。

アン ミカさん(以下、アン ミカ)

私は、人の生活そのものにアートを感じます。

朝起きて今日はどんな格好をしようかと考えて着る服にも、アートの感性が働いている。例えば寒い雨の日に友達の相談に乗る機会があれば、全身真っ黒のスタイルが流行しているとしても、相手の目に映る鮮やかな色で元気になってもらえたら嬉しいので、ピンクのストールを巻いていこうと考えます。ひとつのコミュニケーションツールである色を身にまとうということもアートだと思います。

食事を作ったときには、目からきれいなものを取り入れて楽しんでほしいと思うので、盛り付けも工夫します。歯触りのいいものと柔らかいものを組み合わせ、食感を大事にした食事を作ることも、アートに近い感性が働いていると思います。

アートの切り口というのは多面的にありますが、アートを意識して生きた瞬間に人生が色をもつ。それ自体がアートだと思うんですね。

菅谷

アートというのは、芸術作品そのものだけではないということですね。その行為であったり、自分が発見するものであったりする。必ずしもどこかに存在している“もの”だけがアートとは限りません。

アン ミカ

そうですね。他者を意識して、美意識や誰かが喜んでくれる感覚を入れると、人生がアートという彩られたものになるという感覚で生きています。

夢を抱き続けた、大好きな家具のある家

アン ミカ

家についてもそうです。幼少期に自分の部屋を持ったことがなかったので、自分の部屋を持てたら絶対こんな風にしようという夢がありました。私はシノワズリが好きなので、西洋から見た東洋の美に興味があり、ウッディーな家具とか、白い壁を背景にして好きな時代の壺を置くことなどを考えていましたね。

幼少期に周りの友達が漫画を読んでいるところ、私は立ち読みで家具雑誌を読んでいたんですよ。

菅谷

それは珍しい。私は漫画に夢中だったけれども(笑)

アン ミカ

もちろん漫画も読んでいたのですが、家具雑誌がすごく好きだったんです。今でいう雑誌『エル・デコ(ELLE DECOR)』ですね。面白い椅子、ランプなどが好きでした。当時から、そんな家具に囲まれて暮らしたいという夢を抱いていました。

20代のころに実家を出てから10年間は、モデル仲間とルームシェアをするのですけれども。

菅谷

大阪にいらっしゃった頃ですね。

アン ミカ

はい。その大阪の家を拠点に、パリ、ニューヨーク、ロンドンへ。韓国へは留学しましたが、海外でもルームシェアをしていたので、自分の部屋を持てたのは30代後半になってからでした。世界中で集めた家具などをいつか家に飾る、という長年の夢がかなって、家中に散りばめた時は嬉しかったですね。

絵に関心を持つようになったのもその頃からです。初めに買ったのは草間彌生さんの小さな絵。

結婚してからは、旦那様の縁で自分の好みとは違うアートにも囲まれています。一緒に住み始めた頃、廊下に悲しそうな表情の人物画が飾ってあり、「見るたびに悲しくなるからいやだ」と思っていたのですが、旦那様が違った見方を教えてくれました。「あなたは泣いていると受け取るかもしれないし、悲しいと受け取るかもしれないけど、ここの余白に作者の気持ちがある。僕の見方はそうだ」と言うのです。絵の背景に、どんな状態になっても夫婦の絆があるからずっとそばにいるというメッセージがあることを教えてくれました。

菅谷

作品を美術史の文脈で捉えることも重要ですが、一方でその作品と自分との関係も重要ですよね。作品を買った時の思い出や、作品とともにすごした時間、作品がある空間と自分との関係など。個人的な思いが、実は作品と自分をつなぐとても重要な要素です。アン ミカさんはアートと良い関係をお持ちだなと思いますね。羨ましいです。

アン ミカ

ありがとうございます。

私の夢であった、好きなものに囲まれている空間と、絵や作者のストーリーを大事にするような旦那様の感覚が相まった家に今は住んでいます。アートとは切り離せない生活を送っていますね。

アン ミカさん

美術館で過ごす時間が支えだったモデル時代

菅谷

アン ミカさんは国際的に活躍をされています。先ほどのお話しの延長になりますが、パリをはじめ、海外の美術館や展覧会の思い出があれば教えてください。

アン ミカ

フランスに長くいたときには本当にお金がありませんでした。オーディションのため1時間ヘアメイクをしても5秒で帰らされる、なんてことも毎日のようにありました。シャンゼリゼ通りの思い出なんて、泣いて歩いたということだけです。今でこそパリコレには評論する側として行くので、やっと楽しめるようになりましたが、モデルとして行っていた頃は辛さしかありませんでした。そんな時期に、美術館に助けてもらっていました。一日でも回り切れない広さのルーブル美術館に行って、作品の背景に宗教や当時の世相などを感じたというのは、私の中ですごく豊かな時間でした。私は、モデルという好きな仕事を選んで自分なりに挑戦しに来ているけれども、どの時代の人も苦しんでいて、その人たちは貧富の差なんて選べなかったということを考えながら一日中美術館を歩き回っていたのです。

菅谷

おっしゃる通り、美術館に行くと結構歩きますよね。気が付くと何時間も歩いていたりすることもあります。ルーブル美術館はとても一日では回り切れない、全て見るには一か月以上かかるという話もあります。

大変な思いをされていた時代に美術館で過ごす時間が支えになっていたというのは、美術館に関わる者としてこれらからも忘れずにいたいお話です。

アン ミカ

美術館を歩き回った日はとても心地良い疲れがありました。

意味もなく涙が溢れたり、ただ美しいというそれだけに力を感じたり。とても怖い絵があったりすると、何を思ってこの人はこれを描いたのか、ということを考え、想像したりしました。違う時代の人の苦しみを感じることができて、助けてもらったということを覚えています。

もともと家具や彫刻が好きなので、今も美術館へはいろいろと行きます。作品で特に好きなのは、オランジュリー美術館のモネの睡蓮です。ずっと見ていられるぐらい好きですね。他にはポンピドゥーセンターも好き。美術館そのものも好きなんですが、とにかく雑貨が好き!美術館へ行った時は、ショップで売っている珍しい雑貨を見ることも楽しみなんです。

菅谷

われわれの美術館のミュージアムショップも、これから魅力的なグッズを考えていきたいと思っています。

アン ミカ

作品にあるジュエリーを再現しているものは、ほとんど買ってしまうぐらい好きです。現代の感覚で作れないものを当時の再現で作ったりするので、すごく面白いし、とってもかっこいいんです。

あとは、手紙を書くのが好きなので、作品が印刷された一筆箋も常に持っています。もらう方も嬉しいですしね。

菅谷富夫館長

注目している作品はなんといっても家具!

菅谷

大阪中之島美術館は、20世紀以降の近代、現代美術作品や、デザイン作品を多数所蔵しています。実際に見てみたい、興味がある、という作品があればお聞かせください。

アン ミカ

椅子が大好きなので、特に楽しみにしています。

菅谷

椅子の作品は、ウィリアム・モリスからウィーン工房、バウハウス、倉俣史朗まで揃えています。なるべく再製作ではなく当時に造られたものを収集しています。

マッキントッシュの作品はティールームによって造り分けているので、色々な種類の家具がありますね。ルイ・マジョレルの家具は、ベッド、洋だんす、サイドテーブルと一式揃っています。このあたりのコレクションは日本の美術館では群を抜いて充実しています。

アン ミカ

贅沢!(カタログを見ながら)こんな家具に囲まれて暮らしたいですね。細かいところまで職人技が凄いんでしょうね。

菅谷

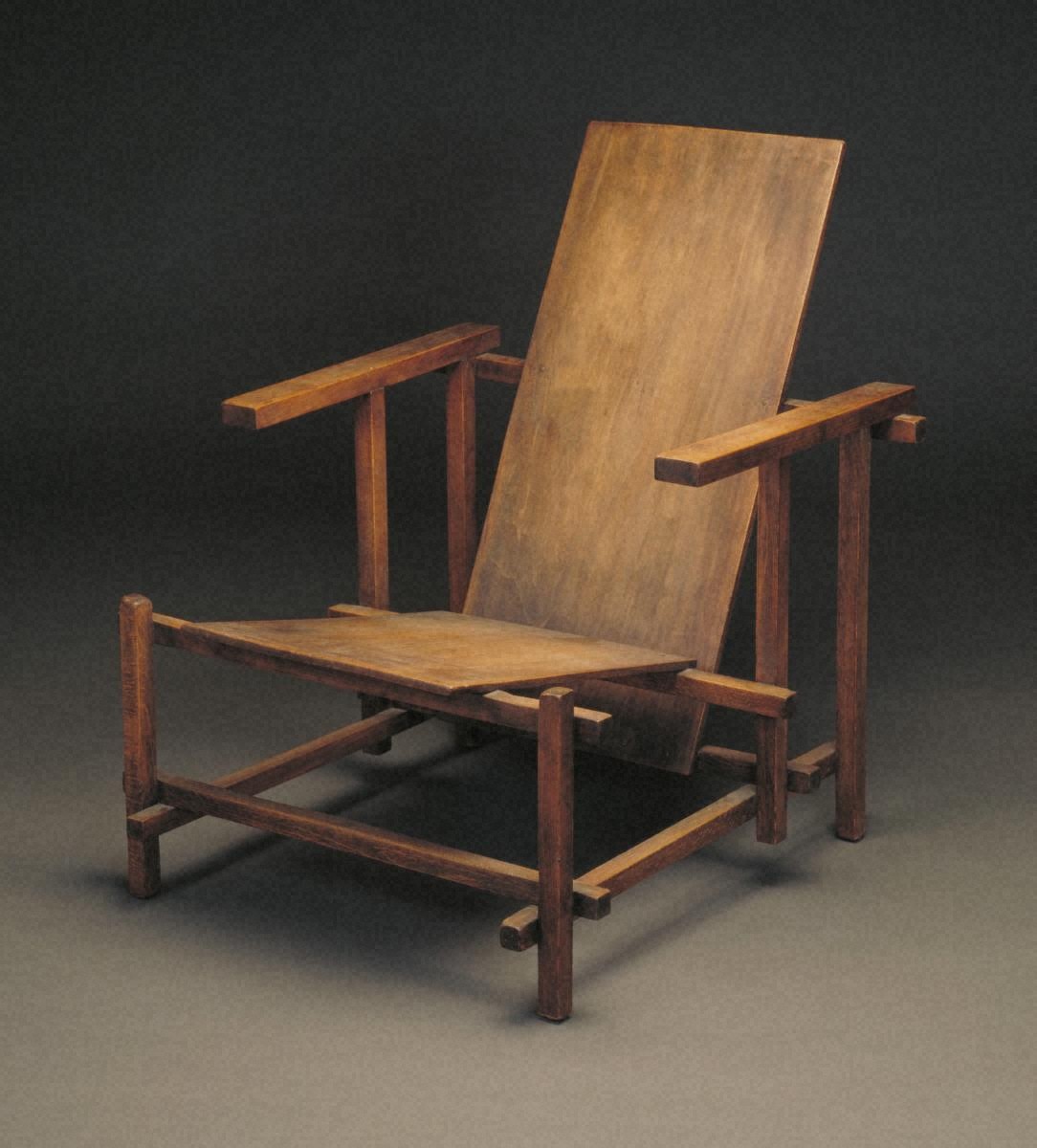

ヘリット・リートフェルトの《アームチェア》は、鮮やかな3原色のイメージが強いと思いますが、最初は着色されていませんでした。リートフェルトは、20世紀を代表する前衛芸術運動デ・スティルのメンバーとの交流のなかから、このグループ特有の色彩理論を自らの家具デザインに応用展開していきました。

アン ミカ

では、色が塗られていないこの《アームチェア》は貴重なんですね。

菅谷

プロトタイプですね。当時の家具は受注生産品で、ひとつずつ使用する人に合わせて作られていました。この家具は、元々は夫婦用に2脚製作されましたが、夫婦の離婚によって離れ離れになりました。ご夫婦の息子さんから海外の画廊を経て、現在大阪中之島美術館には、婦人用の椅子が収蔵されています。紳士用の椅子は、イギリスのヴィクトリア&アルバート博物館にあります。

アン ミカ

ストーリーが面白いですね。

美術館では家具の他にも幅広いジャンルの作品を集められているんですね。

菅谷

絵画、彫刻、写真、ポスターもたくさんあります。

アン ミカ

土田麦僊の《散華》もぜひ拝見したいです。ただ綺麗ではない、なんともいえない艶めかしい魅力を感じます。

菅谷

この作品は、仏画の体裁を取っていますが、とても生々しい絵ですよね。実物はカタログとはまた違った、本物ならではの力がありますから。ぜひ実際に見に来てください。

芸術のまちとして、中之島から世界へ発信を

菅谷

大阪中之島美術館は、2021年度に開館します。現在、基礎工事が終了し、鉄骨を組み始めています。新しい美術館への印象と期待をお聞かせいただけますか?

アン ミカ

もともと中之島は芸術のまちではありましたけど、大阪中之島美術館ができることによってさらに芸術度が格上げされますね。中之島はちょうど大阪のキタとミナミの間にあり、水都の街という、ちょっとほっと一息つけるフランスでいうとセーヌ川(シテ島)のようなところ。アート活動の中心となるには、最高の場所だと思います。

韓国では現代美術が街中にあるんです。以前住んでいた弘大(ホンデ)という場所は、街全体がアートになっていて、とても面白かったです。他にも、三清洞(サムチョンドン)には画廊がたくさんありますし、新しい美術館ができるのをきっかけに、大阪もそんな街になれば良いなと思います。芸術的な発信もどんどんしてほしいですね。

菅谷

大阪中之島美術館が魅力的な活動を展開することで、画廊をはじめ、アート活動をする人が周辺に集まって、街全体にアートが浸透していくことは、我々の思い描く未来の形の一つです。我々だけでできることではないですが、周囲の地域や組織とも積極的に連携していくつもりです。

美術館建築そのものも、黒い箱が宙に浮いているような特徴的なデザインで、地域のランドマークとなることを期待しています。外観の黒に対して、内側の壁はシャンパンゴールド系を検討中です。パッサージュには、5階のトップライトから1階まで光が届くように設計されています。美術館のシンボルマークも、デザイナーが建物から着想しました。

アン ミカ

建物自体が芸術ですね。パッサージュの光の入り方も素敵です。建物を含めて、新しさと未来を感じます。大阪中之島美術館は、国内外から注目されること間違いなしですね。開館を心待ちにしています。旦那様と一緒に伺いますね。

菅谷

本日はありがとうございました。開館した際には、ぜひお越しください。お待ちしています。

(撮影:霜越春樹)

コレクションからこの一点

ヘリット・リートフェルト《アームチェア》

大阪中之島美術館では、オランダを代表するデザイナー・建築家であるリートフェルトがデザインした家具を多数所蔵しています。そのなかでも赤色と青色で塗装された《レッド・ブルーチェア》が有名ですが、元々は木地を生かして制作されたもので、塗装されたものではありませんでした。それが今回ご紹介する《アームチェア》です。

《アームチェア》は、かつて《レッド・ブルーチェア(婦人用)Red Blue Chair (For Lady)》という作品名で登録されていました。今回は作品名に「婦人用」と付けられていた理由についてお話しいたします。

物語は、この椅子が大阪中之島美術館にやって来る前の時代に遡ります。この椅子を含む家具は、ユトレヒトの建築家ピエト・エリングにより依頼され、リートフェルトが製作しました。椅子は2脚だったといいます。しかし、全く同じ椅子が2脚製作されたのではなく、男性と女性の体格に合わせ、背もたれや脚の高さなどが少しずつ変えられました。

購入後、夫婦によって使用されていた椅子ですが、1934年頃、夫婦が離婚したことにより離れ離れになります。婦人が椅子のうちの片方とともに新しい人生をスタートさせたためです。その後、婦人の椅子は、養子である息子に譲られ、息子が1986年まで所有していました。

その後、この椅子は海外のギャラリーを経て大阪中之島美術館へやってきます。一時、作品名に「婦人用」という言葉が付けられていたのはこのような経緯があったためでした。もう一方の紳士用はというと、現在イギリスにあるヴィクトリア&アルバート博物館に収蔵されています。いつか再び夫婦の椅子が並ぶ機会が巡ってくるかも、しれません。

ヘリット・リートフェルト《アームチェア》

デザイン1918年/製造1919-1921年頃

開館準備☆ワンショット

「紙のなかで建築中」

建物を建築するにあたり重要な設計図面。大阪中之島美術館でもたくさんの設計図面が作られています。

設計図面には、扉や壁だけではなく、電気設備の位置など、細かな情報がたくさん記載されています。

とても細かいので、印刷された紙のサイズも大きい!

図面は、たくさんの付箋が貼られ、日々確認作業と修正協議が行われています。

現在は紙のなかにある大阪中之島美術館ですが、建物がお目見えする日はどんどん近づいてきています。

イベント通信

大阪中之島美術館 記者発表会「初代館長就任ごあいさつ シンボルマーク決定」

2月27日(木)、初代館長就任のごあいさつとシンボルマーク決定の発表のため、記者発表会が行われました。

記者発表会では、初代館長の菅谷富夫より皆さまへ館長就任のご挨拶のあと、いよいよシンボルマークとロゴタイプがお披露目されました。シンボルマークは、建物と中之島の「N」から着想された、まさに大阪中之島美術館独自のものです。シンボルマークやロゴタイプを中心としたビジュアル・アイデンティティ(以下、VI)の詳細は、構築を担当したアートディレクター大西隆介さんより説明されました。VIのコンセプトは「未来に向かって変化する美術館」です。ミュージアムグッズなどといったソフト面での展開例、館内の案内サインといったハード面での展開例に分けてご説明いただきました。

つづいて、菅谷館長と大西さんによるクロストークが行われました。菅谷館長から、東京を拠点に活動されている大西さんが抱く大阪の印象や、美術館のVI構築についての質問が投げかけられました。それに対し大西さんは、美術館だからこうあるべきだというよりは、多様な価値観を認めながら新しいことを提案していくことが重要だと話されました。

最後には、発表されたばかりのシンボルマークと美術館名(ロゴタイプ)のパネルを挟んで、菅谷館長と大西さんのフォトセッションが行われ、記者発表会は終了しました。

VIもお披露目され、開館に向かって着々と準備が進んでいる大阪中之島美術館。今後は、オープニング展覧会の情報なども発表していく予定です。ぜひご期待ください。

菅谷富夫館長(左)と大西隆介氏(右)

イベント情報Information

| 日時 | 2020年2月27日(木) 10:30-12:00 |

|---|---|

| 会場 | 大阪大学中之島センター |

| 主催 | 大阪中之島美術館準備室 *プレス対象。 |