[特集]大阪中之島美術館、その“建物“のはなし

― 設計コンセプトから技術的工夫まで

昨年2月より建設工事が進められている、大阪中之島美術館。

特徴的な外観のデザインは、すでに多くの注目を集めていますが、なぜこのようなデザインになったのでしょうか?

人々に活動や交流の場を提供し、一方で美術品や来館者の安全を守るために、大阪中之島美術館にはどのような機能が備わり、技術上の工夫がどうなされているのでしょうか?

本特集では、設計のもととなったコンセプトや、技術的な工夫の数々など、この建物の知られざる部分について、大阪中之島美術館設計者で建築家の遠藤克彦さん、設計主幹の外﨑晃洋さんにお話しいただきました。

大阪中之島美術館は、黒くて宙に浮かんでいるような外観が特徴的です。設計のコンセプトを教えてください。

宙に浮く黒い箱。その外観イメージが非常に印象的であるためか、黒い箱であることが第一であるという印象を抱く方が多いかもしれませんが、実は設計時に大切にしたのは黒いボリューム自体ではなく、むしろ、ボリュームの中を切り欠いた部分である「パッサージュ」でした。

公募型設計競技(コンペ)での一番の大きなコンセプトは「さまざまな人と活動が交錯する都市のような美術館」 としています。その中心となるパッサージュでの活動を外部に表現することが大切だと考えました。

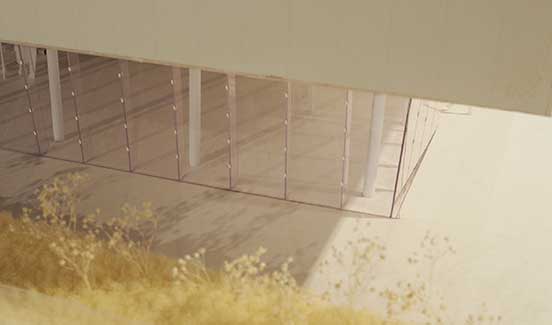

パッサージュとは、屋内にあって広場のように人々が自由に行き交う空間のことです。市民が気軽に美術と触れ合える、開かれた美術館となるようにと、公募型設計競技(コンペ)でも重要な設計要件とされた空間です。

―パッサージュを見せる、「引き算」の建築

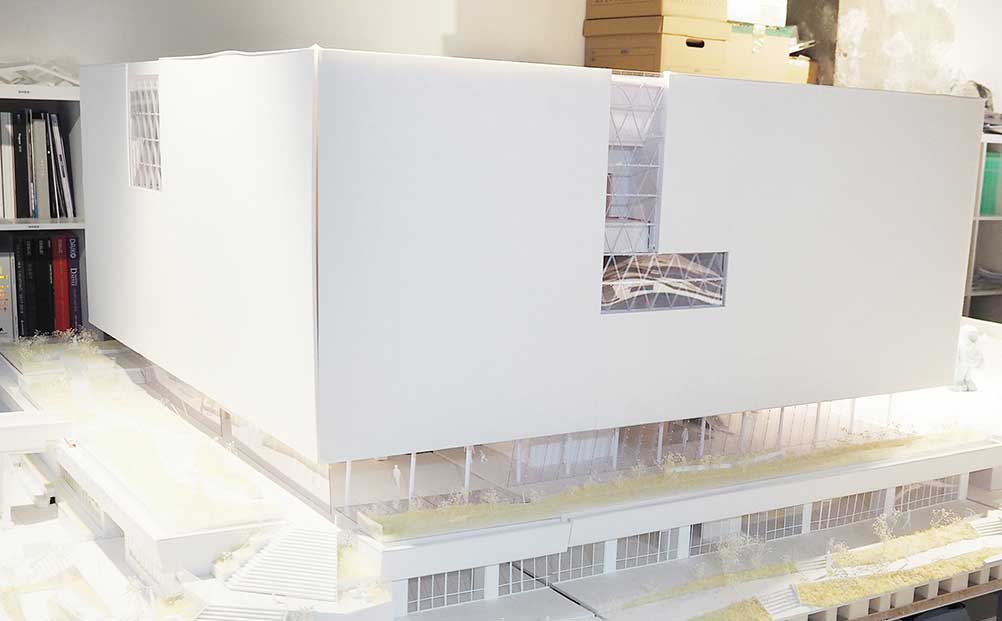

コンペ案ができるまでに作ったスタディ(設計内容を確認するための簡易な模型や図)は、約40案。試作を繰り返す中で、黒いボリュームから切り欠いた部分をパッサージュとし、平面的にも立体的にも連続させていくという案を発展させていきました。最終的なコンペ案では、ガラスに囲われた2階を中心に吹き抜けが上下に広がり、3階は中央に、4階は東西に、5階は南北へと、方向を変えながら都市と接続します。

2階の外周がほぼガラスであることや、4、5階に巨大なガラス窓があることは、この建物のスケールを考えると驚異的に思えます。「引き算」の建築は、どのような構造で成り立っているのでしょうか?

このコンセプトを実現させるには、様々な技術的工夫が必要でした。シンプルな外観に複雑な形状のパッサージュを内包する黒い箱には、地面から最上階まで柱をまっすぐ通せる箇所が限定されます。それでもこの建物が成立するのは、協力事務所として設計に参加した構造設計者の佐藤淳氏と共に考えた構造計画によってです。

―黒い箱を宙に浮かせる、「鳥かご」の構造

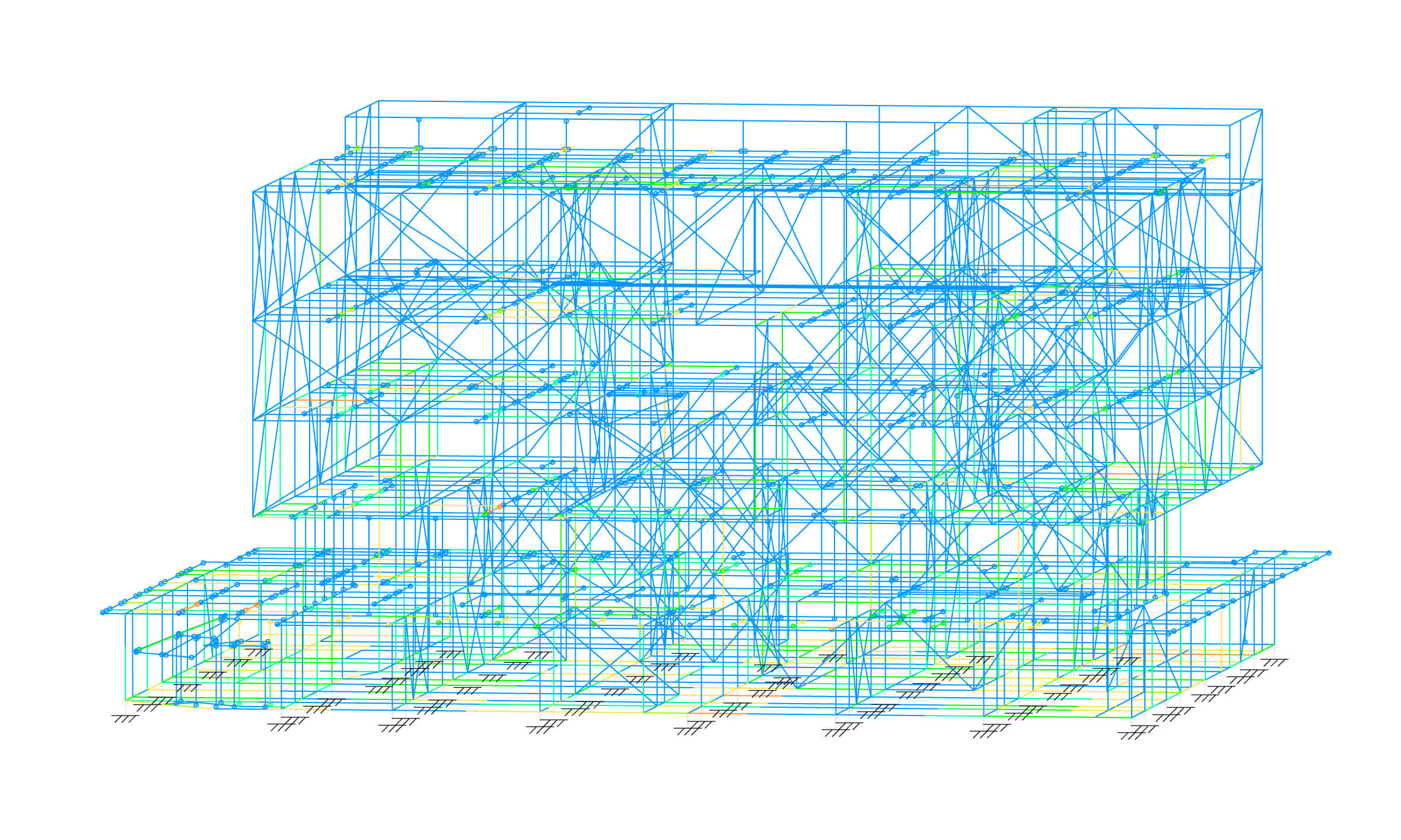

大阪中之島美術館のデザイン上の大きな特徴である「複雑に連なるパッサージュ」「自由度の高い通路や開口」「開放的な2階の空間」を実現するため、いわば「鳥かご」の様な鉄骨フレームとなっています。

具体的には、鉄骨造のラーメン構造として十分にブレース(筋交い)を設けることによって剛強で軽量なフレームを形成し、その中に、2層にまたがるブレース、ピン柱、トラス梁を駆使して実現しました。また、パッサージュを外へ開く大きなガラス窓には、強風に耐える構造的な工夫もなされています。

―建物の建て方にも工夫が必要

一般的な建築工事では、鉄骨を1階から2階へ進むというように、徐々に上へと積み上げていきます。しかしこの美術館においては、単純に積み上げるだけでは建物は自立しません。今、地上階の工事が進んでいますが、施工者のノウハウを活用し、建物の数階分を一気に立ち上げるなど、より精度の高い工事を行っていきます。

外壁の黒い色は、パースで見てもインパクトがあり、存在感を際立たせています。なぜ黒を選んだのですか?

理由の一つは、この美術館が都市の中で埋もれないようにとの配慮です。街中で見かける建築物は、概ねベージュやグレーを主とする無彩色です。一方で、様々な色で目を引くのは、広告の類。中之島の真ん中に色のある建築物を作れば、それだけでメッセージ性を帯びてしまいます。そのことへのアンチテーゼとして、ニュートラルな黒、他のあらゆる色を受け入れ吸収する包容力のある黒を選びました。黒に「したかった」のではなく、黒で「あるべき」だと思ったのです。

もう一つは、パッサージュを際立たせるためです。美術館が人々でにぎわう様子を、パッサージュに灯る「光の形」で見せたいと考えていたので、黒はその背景として最適な色でした。

―「開く」美術館として、「守る」美術館として

この美術館の光の部分は、市民へ対して「開く」部分に、そして黒い部分は貴重な美術品を「守る」部分に、それぞれ対応しています。開くことと守ることは、相反もしますが、どちらも美術館にとって重要な役目です。私たちもこの両方を大切にして設計しました。展示室だけを設計したわけでも、パッサージュだけを設計したわけでもない。両方が互いを補いながら統合された形態を探したのです。

―黒を黒に見せるための工夫

黒を、本当に黒く見えるように表現し、かつ長期間黒であり続けることは、非常に難しいことです。塗装をしてしまえば一旦は黒にはなるのですが、外壁として長期間黒を維持することは難しくなってしまいます。そのため、塗装に頼らずに黒を黒に見せるための方法を考えました。

光を反射させるのではなく、吸収ないし乱反射させる必要があるのですが、人工的に乱反射させること程難しいものはありません。実際の表面はかなり凸凹があるものになります。凸凹が作る影も、黒く見せるためには重要なので、様々に試作を繰り返しています。外壁のコンクリートに混ぜ込む砂や骨材には、もとから黒い素材を選び、黒い顔料も加えています。その上でさらに、表面をウォータージェットで削ったり、濡れて黒く見える様な加工をしたりと、黒さを極めます。

新設の美術館として、美術品を守るのはもとより、防災への備えも必須です。省エネや環境性も大きな課題です。大阪中之島美術館では、これらについて、どのような配慮がなされていますか?

大阪中之島美術館は、河川水の熱を利用した地域冷暖房システムを取り入れます。地域冷暖房は、空調等で使用する冷水や温水等を地域で集約して製造・供給することで、省エネや省CO2化をはかるシステムです。中之島エリアでは、河川水の熱を利用することで、全国トップクラスの省エネ・省CO2が実現しています。

この美術館は、このほかに空冷チラー(電気)、冷温水発生機(ガス)、水蓄熱槽、非常用発電機なども備え、多様なエネルギー源によって災害時でも機能維持をはかります。免震装置は、上町断層による直下型地震と南海トラフによる長周期地震動のいずれにも対応。河川の氾濫による浸水に対しては、低層階には止水エリアを設け、受変電設備などの重要設備を守ります。高天井のパッサージュには、人の活動する領域を効率よく空調する床吹出空調、展示室には室内の人数に応じて換気・空調する人認識画像センサーを採用するなど、省エネ技術を随所に導入しています。

―機能とデザインとの両立

パッサージュは、熱源の配管やダクトを壁の内部に通した「エネルギーウォール」の空間でもあり、人々だけではなくエネルギーも行き来させます。外壁の黒は熱を帯びやすい色ですが、外壁と収蔵庫の壁との間にある空間を空調することで、美術品への影響を防ぎます。機能の充実と建築デザインは、時として両立し難いものですが、ここではうまく折り合いを付けています。

最後に「未来の来館者」のみなさんへ、メッセージをお願いします。

大阪中之島美術館には、建物が出来る前から多くの方々に興味を持っていただいています。完成までの間はもちろん、開館後もユーザーとして、建物をそばで見守り、育てていただければ幸いです。

このプロジェクトを機に、現在私たちの事務所は大阪に拠点を移し、ここから日本全国の様々なプロジェクトを動かしています。大阪は、街の規模がヒューマンスケール。自転車で15分あれば、大抵の場所に行けます。街のこのスケールも、市民の方々とこの建物の距離を身近なものにしているのではないでしょうか。

私たちもこの大阪で、美術館に対するみなさんの期待を肌感覚で感じながら、仕事をしていきたいと思います。

(聞き手・文責 大阪中之島美術館準備室)

コレクションからこの一点

木谷千種《をんごく》 ―作品名をめぐるエピソード

《をんごく》が広く一般に公開されたのは、今から20年ほど前に開催した当室主催の展覧会「美術都市・大阪の発見」*においてでした。当時、本作品は美術画廊が所有しており、展覧会のために借用して「油屋の娘」として展示しました。

この時に初めて展覧会場に「大阪と女性画家」のコーナーが設けられましたが、当時はまだ女性画家に関する研究は進んでおらず、木谷千種も無名に近い存在でした。画題は大阪独自の夏の風習(明治時代に廃れていった)に因んだもので、調査時には「盂蘭盆(うらぼん)の夜」と仮題が付けられていましたが、最終的には分かりやすいタイトルである「油屋の娘」となりました。

その後、調査を進めるなかで大正時代の資料に吉岡千種《をんごく》として図版が掲載されているのが見つかり、1918年(大正7)の第12回文展への出品作であることが判明したのです。吉岡千種はこの作品を描いた2年後に近松研究家の木谷蓬吟と結婚して木谷姓になっていたのでした。鏑木清方に「作者が画きたくて画きたくてたまらぬものを画いた」といわせた本作は、「古きよき時代の大阪情緒を題材とし、洗練さを加えた優雅な世界を展開した」木谷千種の代表作のひとつとして、2008年(平成20)に大阪市指定文化財「近代大阪の気風が育てた女性画家の作品」に登録されました。

*「美術都市・大阪の発見 近代美術と大阪イズム」1997年(平成9)1月11日~2月9日、於ATCミュージアム

木谷(吉岡)千種《をんごく》 1918年

開館準備☆ワンショット

「仮囲いに注目!」

すでにお気付きの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

大阪中之島美術館建設現場の仮囲いに設置されている「建築計画のお知らせ」に、美術館の完成イメージが加わりました。

お近くを通りかかった際には、ぜひご覧ください!

イベント通信

トークイベント「都市の記憶 建築アーカイブをめぐって」

1月24日(金)、アートエリアB1にて、トークイベント「都市の記憶 建築アーカイブをめぐって」を開催しました。今でも多くの近代建築が残っており、また活用されている大阪で、建築をアーカイブしていくことと、その保存・公開における課題や歴史文化的価値について活発な議論が交わされました。

前半は二つのレクチャーを通じて、現状についての問題提起がなされました。建築家の高岡伸一さんからは、大阪では、大正期などの近代建築に再び注目が集まる一方で、高度成長期から70年代にかけての建築群は建て替えられ、記憶や記録から抜け落ちていっているという状況が紹介されました。アーキビストの齋藤歩さんからは、実際に目にすることができる建築物に対し、一般的には公開されていない資料を取り扱う専門家の役割についてお話がありました。

後半では、竹中工務店で長く設計やリノベーションに関わってこられた松隈章さん、建築アーカイブ設立時の著作権問題に取り組む、知的財産法などの専門家の秋山卓也さん、そしてアーカイブの活用という観点から、視覚文化研究者の佐藤守弘さんにもご登壇頂きました。彼ら5名を中心としたディスカッションでは、再開発エリアを含むこの大阪で、近代から現代までの建築を繋ぐ記憶と記録を今後どう展開できるかや、そのためにクリアしなければならない法律や制度の問題、撮影や記録方法についてなど、様々な意見共有や提案がありました。

大阪中之島美術館準備室は大阪市立大学とともに、大阪・関西における建築アーカイブ設立を推進しています。

クリエイティブアイランド・ラボ 中之島 展示企画「ビルダーズ:工事記録に見る都市再考」

オープニングトーク「都市の記憶 建築アーカイブをめぐって」

イベント情報Information

| 日時 | 2020年1月24日(金) 19:00-21:00 |

|---|---|

| 会場 | アートエリアB1 |

| 主催 | 大阪中之島美術館準備室、アートエリアB1 |

| 共催 | 中之島まちみらい協議会 |

| 登壇者 | 高岡伸一氏(近畿大学建築学部准教授)、齋藤歩氏(京都大学総合博物館特定助教)、秋山卓也氏(大阪大学知的基盤総合センター准教授)、佐藤守弘氏(京都精華大学デザイン学部教授)、松隈章氏(竹中工務店設計本部企画担当)、[以下モデレーター] 木ノ下智恵子(大阪大学共創機構社学共創本部准教授、アートエリアB1運営委員)、南谷雅和(京阪ホールディングス株式会社経営統括室事業推進担当部長)、植木啓子(大阪中之島美術館準備室研究副主幹) |