[特集]大阪中之島美術館のオリジナル家具、完成。デザイナー・藤森泰司氏インタビュー

前回の特集では、家具の試作品を館内に配置しての検討が行われた詳細をご紹介しました。

[前回の特集]大阪中之島美術館のオリジナル家具、いよいよ製作へ!

その後さらに家具はブラッシュアップされ、12月中旬、ついに完成しました。プロポーザルで提案を求める方法により、既製品の家具にはない、大阪中之島美術館のためだけに創られた「オリジナル家具」が出来上がったのです。

そこで今回は、家具デザイナーの藤森泰司(ふじもり・たいじ)氏にお話をお伺いします。

道具とオブジェの融合、二つの要素でプロポーザルに挑戦

―大阪中之島美術館は開館にあたって、建築とビジュアル・アイデンティティー(VI)、そして家具の3つにおいて公募型のコンペやプロポーザルを実施しました。藤森さんはそのうち家具製作のプロポーザルにご応募いただいたわけですが、興味を持たれた理由はどこにあったのでしょうか。

建築やVIなどのコンペはいろいろありますが、美術館や図書館などの公共施設において、家具のコンテンツは非常に重要であるにも関わらず、家具単体のプロポーザルになることは今まであまりなかったと思います。いい建築ができたとしても、言い方は悪いですけど、置き家具は既製品をそのまま入れざるを得ないというケースが多いのではないかと。僕自身、今まで様々な公共建築の家具をデザインしてきましたが、単独で美術館だけのプロジェクトは初めてでしたので、これはぜひ挑戦したいということで参加させていただきました。

事務所みんなで「絶対取るぞ」と意気込んでいました。家具はあくまで「道具」ですが、一方で彫刻的な美しさも持っています。今回は、道具としての使い勝手をきちんと考慮しながら、美術館ならではの象徴的なデザイン性を強く打ち出すこと、その二つを自然に融合させることを考えました。その提案が受け入れられたことは本当にうれしかったですね。

―美術館としての建築デザインがあり、それを象徴するシンボルマークやロゴタイプなどのVIがあり、さらにお客さんが実際に触れる家具がある。すべてが連動して大阪中之島美術館をかたち作っていくという藤森さんの構想は、まさに期待を上回るご提案でした。

歴史を重ねる美術館には木の素材がふさわしい

―今回は実際に建っている建物を見ていただいてのデザイン提案ではなく、一次審査の段階では資料がかなり限られていました。その中でどういったアイデアを巡らせて、素材に木を選び、デザインされていったのか。制作の一連の流れをお話しいただけますか。

木製家具がいいなと思ったのは直感的な部分もあるんですけど、美術館はこれから歴史を積み重ねていく施設ですし、その時間をきちんと引き受けられる素材がいいと考えました。木製家具は、10年、20年、30年と年を経過するごとにどんどん表情が変わっていきます。その中のどの時点でも魅力が出る素材なので、そうした佇まいが美術館にふさわしいかなと思いました。

しかし、ただ木製というだけではなく、新しい木の使い方とか、国産材の魅力をどう引き出すかを考えました。実際の制作にあたっては、地元大阪のメーカーとのタイアップも考えましたが、以前何度か一緒に仕事をしたことがあり、その確かな技術力と何より木に対する造詣が深い北海道旭川のカンディハウスさんにお願いすることにしたわけです。

アイデアの源泉となったパッサージュ

―少ない情報の中で、アイデアを展開するポイントはどのようなものだったのでしょうか。

建築家とのコラボレーションにおける家具デザインは、通常は実際に納まる空間について、基本設計の段階から密接に話し合いながら少しずつ提案していくのですが、今回はおっしゃる通り情報が少ない中でどうイメージを膨らませられるかがひとつの課題でした。その中で強く感じたのが、美術館でありながら通過する動線空間を非常に大事にしているということでした。それはまさに建築の重要なコンセプトである「パッサージュ」です。いろんな出来事が起こる場所であり、吹き抜けの天井から柔らかな光が降り注いでくる独特な空間性を有しています。そこにどんな佇まいの家具がフィットするのか?という課題がまずありました。例えば、ベンチであれば、座面があれば成立するので、魅力的な木の一枚板をスチールで支えればできてしまいます。機能性としてはそれくらいシンプルなものです。しかし、それが果たしてこの空間に合うのかなと。広大なパッサージュ空間に呼応するには、もっと柔らかなボリューム感が欲しいと思いました。ただ、そのボリュームとは塊として重厚なものではなく、空間に光が降り注ぐパッサージュのように、光と空気が抜ける透き通ったボリュームであること。そしてそれを天然素材で作れないかというイメージは最初からありました。今回は、一番多くの場所に設置するベンチにそのコンセプトが明快に現れていますが、そこから各場所に応じたソファベンチやチェアなど、他の家具のイメージを広げていきました。

一方で制作プロポーザルの中では、どこに何人ぐらい座るのかといった場の使い方が明確に提示されていたのでイメージしやすかったですね。例えばベンチを端に寄せるのか、通路の真ん中に置くのか、真ん中に置けば360度その家具に人がアクセスできるとか、家具とレイアウトをどう組み立てるのかというのは、かなりリンクしながら考えることができたという感じですね。

Photography : Masaki Ogawa

パブリックとパーソナル、ふたつの「空間」について。

―今回大きく分けると4種類の家具をデザインしていただきました。それぞれの特徴やどういった使われ方をイメージされていたのでしょうか。

座具としては2種類あって、1つはみんなが集まって座るベンチやソファですね。もう1つはより自由な存在の、個人で座るチェアとラウンジチェアです。美術鑑賞というのはどこかパーソナルな行為だと感じていて、例えば5人グループで美術館に行っても皆で一緒に見ないですよね。どこかで待ち合わせをして、あとは個々で自由に鑑賞した方がそれぞれのペースで観られますから。だから座って休憩する座具にも、来場者それぞれの状況や気分に寄り添う形式が必要だと思いました。そして同時に、個人や数人に対応する2種類の家具群が、大阪中之島美術館のために生まれたものであるということを伝えかった。ですので、それらをひとつのまとまりとして繋げていく、わかりやすい象徴性も必要なんじゃないかと考えました。そこで、先ほどお話しした家具の初期アイデアと共に、家具を具現化するときに浮かび上がってきたモチーフが中之島の頭文字である「N」でした。そのわかりやすい記号性を、構造的にも意匠的にもさりげなく表現するのが、今回の大きなデザインポイントだったと思います。

Photography : Masaki Ogawa

―家具というと、一般的にはお家で使うものなわけですが、家庭で使う家具とこうした公共空間で使う家具と、デザインされる時に考え方などの違いはあるのでしょうか。

例えば、ある椅子をデザインする時、それを誰が使って、どんな空間に置かれるかということをまず考えます。椅子って道具としての機能は、基本的に「座る」ということしかないわけです。その中で新しくデザインする理由というのをデザイナーは見つけていかないといけないと思うんですよね。ですからどんな空間に置かれるのか、誰が使うのかを必ずセットで考えます。パーソナルに家で使う椅子と公共空間に500脚置く椅子とではまるで違います。それを前提に、1脚でポンと置いた時に美しいものはどんなデザインか、横に20脚ずらっと並べて見栄えがするものではどうか等、それは常に考えますね。

Photography : Masaki Ogawa

作品と来場者、建築をつなぐ幸せな家具

―大阪中之島美術館は、家具やグラフィック作品などもコレクションしている美術館でもあります。そういった美術館の中で藤森さんが制作された家具が置かれるということに関して、どのように思われますか。

まず来場者の方々と、どのような関係を結べるかということだと思います。美術館はあくまで展示作品が主役であり、あとはそこに来る人とそれを包み込む建築。それら3点を、触れたり座ったりといった身体感覚を通して繋げていくのが家具じゃないかと思います。美術館という空間には、ある意味ちょっとした緊張感も必要だと感じています。雑然とした日常から少し距離を置いて、展示作品と共に自分を見つめ直すような。だから、例えばオリジナルの椅子は、そんな意味も込めてルーズになりすぎないような座り心地を目指しました。美術館のためだけに作った家具がそこに置いてあって、来場者に自然に使っていただけるのは、本当に幸せな状態だと思うんですよね。

Photography : Masaki Ogawa

―当館に収蔵されている椅子も、かつては実際に使われていたものです。今回、藤森さんがデザインされた椅子やベンチもこれから大勢の人に使われ愛されていくことと思います。そしていつか大阪中之島美術館のために作られた椅子が時代を超えて、「作品」として残っていくかもしれません。来場者の方が腰掛けながらそんな夢に思いをはせていただき、家具を軸に関係がつながっていけたらなと思っています。

本日はお忙しいところありがとうございました。

2021年11月 *オンラインにて

聞き手:大下裕司(大阪中之島美術館)

参考リンク:建築・VI・家具ページ

コレクションからこの一点

倉俣史朗《ミス・ブランチ》デザイン1988年/製造1989年

「つねに誠実なアヴァンギャルドたらんとする高貴なる精神の持主」 と評されたデザイナー、倉俣史朗(1934-1991年)が1988年の「KAGU Tokyo Designer’s Week ‘88」出品のためにデザインした椅子で、作家生涯における最高傑作のひとつです。花が宙に浮いているように見せるために試作を繰り返し、アクリルの中のバラの花びらをピンセットで一つ一つ整えながら整形されたといいます。その際、作家は30分ごとに電話入れ、アクリルの中で沈まぬよう、浮かすようにと念を押したというエピソードが残されています。

満開のバラの花はすぐそこにあって、手を伸ばせば触れられそうなのに、アクリルの中に閉じ込められて実際には触れることができません。椅子だからこそなおさら、触れるという動作が私たちの頭の中に連動して浮かび上がるのです。だからこそ強まるこうしたパラドックスと、満開のバラの花を閉じ込める「瞬間の固定化」が、この椅子をただの椅子とは異なる形而上学的な存在へと至らしめています。

倉俣の作家人生にとって大きな転機となったのは、1981年にイタリアに渡り、エットーレ・ソットサス(1917-2007年)が主導するデザイン運動「メンフィス」に加わったことだったといいます。《ミス・ブランチ》もイタリアでの活動以降の作品です。これ以後、色彩の豊かさが増し、色ガラスや蛍光色の塗料でメッキされたアルミニウムなどの素材を使って、作家の類いまれな感性がより自由に羽ばたいていくことになりました。

この《ミス・ブランチ》という作品名は、名優ヴィヴィアン・リーが主演した映画「欲望という名の電車」(1951年)の主人公、ブランチ・デュボアが赤いバラの服を来ていたことから倉俣がつけたといわれています。しかし実際のところ、この映画はモノクロ映画でバラの赤い色は目立つものではありません。モチーフや色よりも、精神に支障をきたしていくブランチの狂気のようなものこそが、この作品から感じ取れる彼女へのオマージュなのではないでしょうか。作家には、本作品のほか、「How High the Moon」「Placebo」「Twilight Time」など、およそ家具という実用品にはつけないような名前をつけたものがあります。底知れない作家の詩心をのぞき見るようです。

倉俣史朗《ミス・ブランチ》

デザイン1988年、製造1989年

イベント通信

大阪中之島美術館 開館プレイベント「NAKKAとあそぼう! おもいきって!+α」

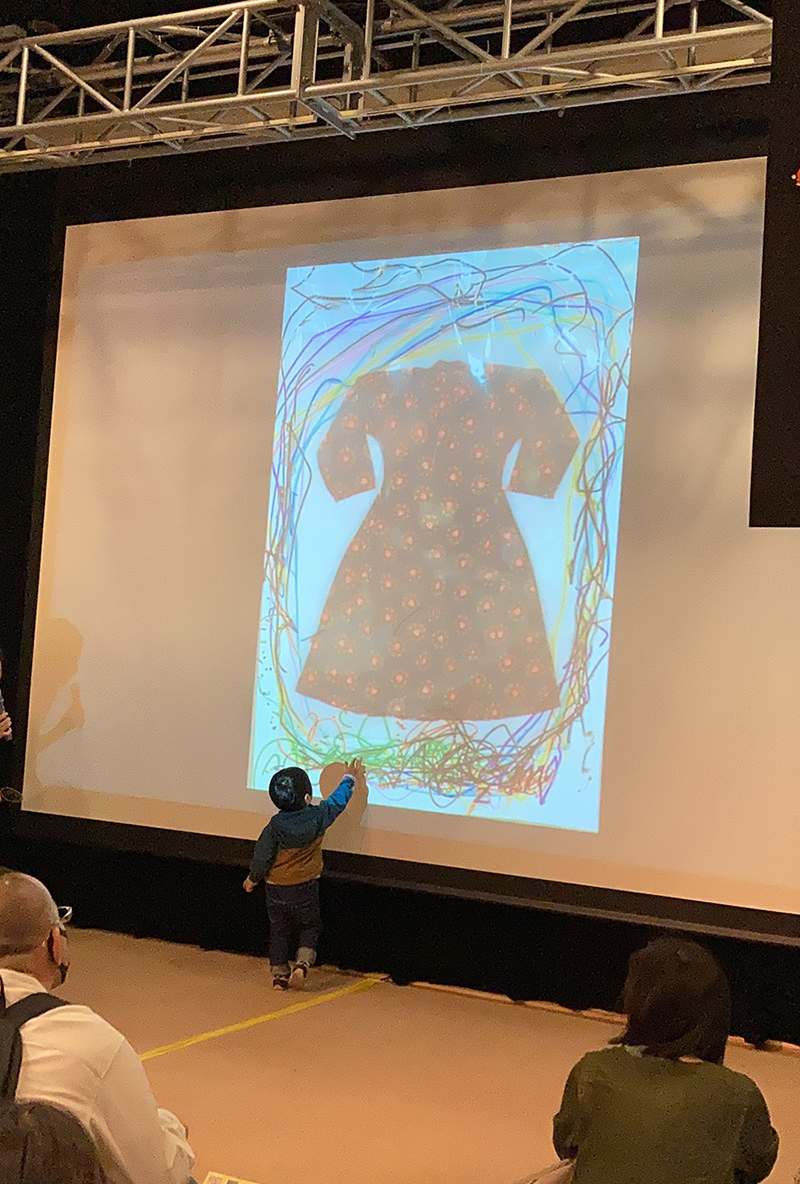

2021年10月23日(土)・24日(日)、当館の開館プレイベント「NAKKAとあそぼう! おもいきって!+α」がキッズプラザ大阪で開催されました。今回のプログラムはキッズプラザ大阪と当館のコラボレーションにより実現。開館日となる2月2日(水)より開催の「⼤阪中之島美術館 開館記念Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―」に出品する作品のうち11点を題材とした、子どもたちが楽しく学びながら作品と触れ合うことのできるプログラムです。

参加した子どもたちは、2種類のあそびからやってみたいものを選びます。ひとつは、11作品の中からひとつだけ選んで思いのままにドローイングをする"かさね絵あそび"、もうひとつは、自分の分身を描いてプロジェクターで投影した作品の中に入っていく"ぶんしんあそび"。"かさね絵あそび"では、モーリス・ルイス《オミクロン》の絵を逆さまにしてカーテンに見立ててサーカスを表現したり、染織作品の縁を複数の色を使って額縁のように飾ったりする作品も。"ぶんしんあそび"では、石崎光瑤《白孔雀》の羽を明るい大きな光に見立ててその中に飛び込んでみたり、国枝金三《中之島風景》の絵の中に入り込んで、家族みんなで橋を渡る様子を想像してコミュニケーションを取ったりと、さまざまな発想で、自分だけの作品を作り上げていました。想像の世界に入り込み、自由な表現で楽しむ子供たちがとても印象的な2日間でした。

*NAKKA:大阪中之島美術館の英語名である「NAKANOSHIMA MUSEUM OF ART, OSAKA」から、最初の3文字の「NAK」、最後の2文字「KA」を組み合わせた略称

イベント情報Information

| 日時 | 2021年10月23日(土)・24日(日) 両日とも 11:00 – 11:50 13:00 – 13:50 14:00 – 14:50 15:00 – 15:50 |

|---|---|

| 会場 | キッズプラザ大阪 5F キッズプラザホール |

| 対象 | 3歳以上(就学前の子どもは保護者同伴) |

| 主催 | 大阪中之島美術館 キッズプラザ大阪 |