[特集]「見る、調べる、体験する」美術館を目指して

菅谷館長とエピソードでたどる大阪中之島美術館準備室の歴史

大阪中之島美術館誕生の歴史は、1983年に大阪市制100周年記念事業基本構想の一つとして近代美術館の建設が決まったこと、大阪の実業家・山本發次郎氏が収集した佐伯祐三コレクションなど約600点の作品群がまとまって寄贈されたことに始まります。

その7年後の1990年11月、大阪市立近代美術館(仮称)建設準備室(当時)が設立され、いよいよ計画が前に動き始めました。

この秋は、大阪中之島美術館準備室の設立から30年の節目。

そこで今号の特集では、1992年に学芸員として準備室に配属されて以来ほぼ30年間、開館までの歴史をともに歩み続けてきた、菅谷富夫大阪中之島美術館初代館長に、知る人ぞ知るエピソードをお聞きました。

モダンデザイン分野に力を入れた美術館を創るため

専門家として学芸員に就任

―準備室に配属された当時のことを教えてください。

事務員が3名で学芸員は私を入れて3名。小規模な組織でね。所属も教育委員会の文化財保護課の一部でした。当時の業務は、外部の有識者を交えて委員会を開き、基本計画をまとめるのが中心。どんな美術館にするかというDNAを決めていくわけです。これと並行して、作品の収集もしていました。ただ、当時は入ったばかりですからね。「こうしましょう!」なんて意見が言える立場ではないですよ(笑)

―菅谷館長が準備室の学芸員に登用された背景には(館長の専門である)モダンデザイン作品を強化するという目的があったとか?

そうですね。当時はデザイン作品という言葉はなじみがなく「生活の中の芸術」と呼んでいました。ポスターや食器、家具などが含まれていて、具体的にはウィリアム・モリスやバウハウス、ウィーン工房から倉俣史朗までですね。モダンデザインが、どのように展開してきたかがわかるようなコレクションづくりをしていこうという訳です。日本でこのジャンルを扱っている美術館は少ないですから、大阪の美術館でやる意義は大きいと思いますね。

―日本の他の美術館ではあまり扱っていないとなると、収集も大変だったのでは?

ポスターなどは正直大変ですよね。売っていませんから。ただ、当時サントリー・ミュージアム[天保山]さんが秀逸なコレクションを有しておられましたので、美術館の使命として「何が何でも集めないと!」といったような焦りは、ありませんでした。一方海外では、美術館・博物館向けに家具や食器を扱う専門ギャラリーも一般的です。私たちもそのようなギャラリー(美術商)を通しての購入になりました。

国際的にも評価された作品の価値は下がらない。

むしろ今では手に入らない作品に出合えたバブル期

―準備室では、平成ひと桁の頃に多くの作品を収集されていますね。

その頃はまだバブルの延長期でしたから。当館のみならず国内の他の美術館などでも需要がありました。世界中のギャラリーが「日本へ持っていけば売れる」というもくろみのもと、名だたる名作を携えて売り込みに来ていましたね。

―収集する中で、通常よりも高く作品を買ってしまうというようなことはなかったのですか?

元々、美術品には相場があります。作家が誰で、制作時期はいつで、サイズがこの位なら…みたいな。もちろんバブルに乗じて、価値のない作品が高値で売られていたのも事実です。でも私たちは価値や相場感と照らして見合わないものには手を出しません。一方、バブル崩壊で土地などは価格が下落しましたが、世界的に評価されている美術品は、そうそう値下がりしていません。日本の景気とは何ら関係のないところで、たとえば石油王が高値で買うとかは常にある訳で。グローバルな視点では、いつも世界のどこかに買い手がおり、良い作品の価値は下がらないものです。

―では逆に当時は良い作品が収集できた時期だったわけですか?

そういえますね。その頃当館が収集した20世紀前半から半ば位の作品は、今ではほとんどが美術館に収蔵されています。もう、よほどのことがない限り再びマーケットに出てくることはないでしょう。今改めて考えてみれば、当時は良質な美術品を収集することができた最後の時期だったと思っています。こうしたコレクションを築くことができた背景には、作品を売るギャラリー側との信頼関係もあると思います。こちらから海外へ買いにいくわけではなく、あくまでも提案を待つ立場なので。「同じ売るなら大阪の美術館」にと思ってもらえるように、信頼関係を築くのが大事ですね。

―望み通りの作品をもってきてもらうにも、信頼関係ですか?

ええ。具体的に「いつの時代の誰の作品が欲しい」なんてことをこちらから言えば、売り手側はその作品を必死で探す訳です。だんだん話に尾ひれがついて「大阪の美術館で○○が高く売れる、最低○点は欲しいそうだ」みたいな情報が拡散して、価格は高騰し市場をこわすことにもなります。そうなると困りますので「うちの収集方針はこれです」「今までにこんな作品を収集しました」というような部分しか出さない。「これを踏まえてご提案くださいね」という訳です。ギャラリー側に「大阪の美術館に提案すれば正しく評価してもらえる」という信頼がないと、望み通りの作品は集まりませんよ。

寄贈や収集、市民の高い志が美術館を育てる

時には資金、時には学術的なサポートも

―5700点を超えるコレクションは購入のみならず寄贈も多いですね。

そもそも当館の礎となったのが、山本發次郎コレクションですからね。このほか、個人や会社などがお持ちだったもの、作家さん本人から寄贈されたものなどさまざまな経緯で作品が集まり、それぞれにエピソードがあります。生前から懇意にしていただいていた作家さんが亡くなられ、ご遺族の方から作品を託されたというケースも少なくありませんよ。

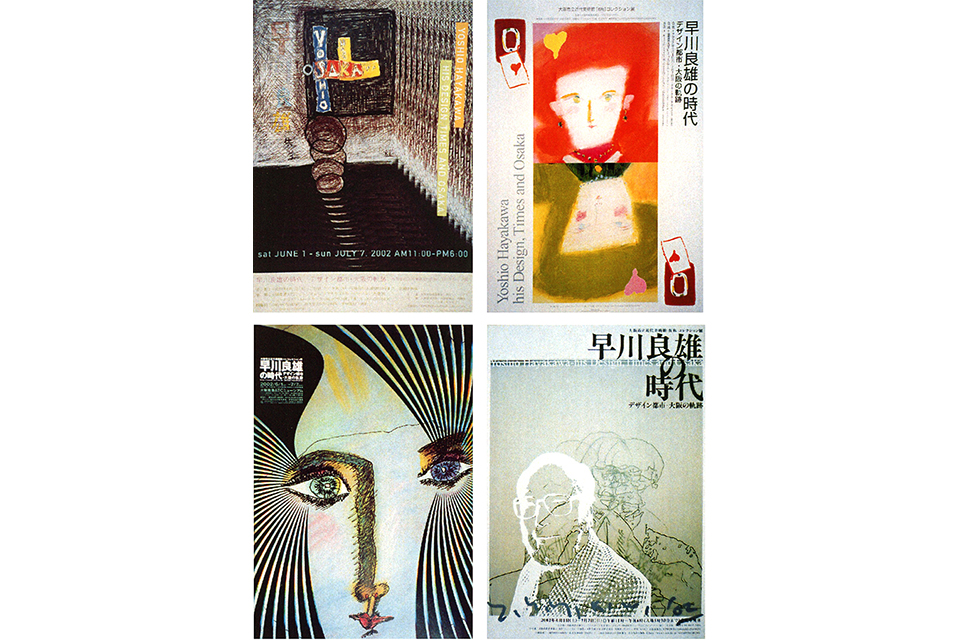

―菅谷館長の専門である「デザイン」の分野では、貴重な広告・商業デザインの資料が多数含まれる「萬年社コレクション」も寄贈品ですね。

萬年社は、明治時代創業の大阪の老舗広告代理店で、新聞広告やポスターなどを多数手がけていました。そこが倒産したと聞きまして、当然ながらポスターなどの貴重な資料が残っていると思ったのです。すぐに管財人に連絡をとり「寄附して頂けませんか」とお願いしたのですが、「立場上それはできない、入札です」と断られてしまいました。実は私たちは入札に参加するのは難しいのです。公立の美術館ですから、まず予算を立て、決裁を取って購入するのが手順。入札といえば、値段はおろか、落とせる(買える)かどうかもわからない。そんな状態では予算はつきませんよ。最終的に、これらの資料が大阪から流出してしまうことを憂いた有志の方々がお金を集めて、寄贈してくださいました。どれもこれも貴重な資料ばかりだったのですが、系統立てて整理されていた訳ではありません。その膨大な資料を整理してくださったのは、大阪市立大学の社会学研究室の皆さん。年代やカテゴリーに分類し、今ではインターネット上で目録が検索できるようになっています。このデータベースがネットに公開されますと、各方面から反響がありました。この萬年社コレクションは、寄贈から整理まで大阪の人々の力添えあってこそのもの。本当にありがたかったですね。

―そう考えますと、実に幅広いコレクションといえますね。

そうですね。当初は「天王寺にある大阪市立美術館とは違った、近現代美術を中心とした新しい美術館が必要」、というような考えから始まっていますから。その頃から見ればコレクションの幅は広がりましたね。準備室設立から30年以上経ち、世の中も変わってきました。かつては美術館の隣にオペラハウスが建つという計画もあったほど。もちろんアートを取り巻く環境も随分変わりましたよ。美術館に求められる役割も変わってきました。美術館計画自体も、こうした世の中の流れに沿って変わってきた部分があります。でも芯となる部分は今も昔も変わっていませんよ。先述の萬年社コレクションを収蔵した件でもそう。当館の収集方針にはこうした「資料」を収集する旨も明記されています。状況に応じて変わる部分はあっても、芯はぶれません。

建物はなくても、コレクション展は何度も開催

エルミタージュ美術館展など海外美術館展にも取り組む

―30年というのは本当に長期ですが、美術館を持たない「準備室」の期間中にも、何度も展覧会が行われていたんですね。

当館ほどの規模の美術館で「準備室」の期間が30年も続くのは、珍しいでしょうね。コレクションは、この間に善意で寄贈していただいた作品や、税金で購入した作品ですから、倉庫に眠らせておくわけにはいきません。広く市民の皆さまにお披露目するのは、公共の美術館としての使命ですよ。所蔵作品を紹介する展覧会は、大阪市内外で60回以上は開いていますね。最初の頃は、大阪・南港のATCミュージアム(大阪市住之江区)でのコレクション展が中心でした。また実際に美術館が開館すれば、海外の美術館の作品を紹介する展覧会も行うことになりますが、それと同様の手法で、ATCミュージアムを会場に「エルミタージュ美術館展」(1996年、2001年)や「ボルドー美術館展」(2000年)も開催し好評を博しました。2004年には「大阪市立近代美術館(仮称)心斎橋展示室」が開設され、ここで所蔵品を展示するようになりましたね。

―準備室の期間中は、コレクション作品の貸し出しも多かったとか。

これまで、国内はもとより世界各国から貸し出し依頼が相次いだのは間違いないです。美術館の数でいいますと、延べ800館以上。そのうち海外はニューヨーク近代美術館やパリのポンピドゥー・センターなど延べ50館以上。貸し出し作品数は延べ3000点以上になります。特に人気があるのはアメデオ・モディリアーニ《髪をほどいた横たわる裸婦》、ルネ・マグリット《レディ・メイドの花束》、ジョルジオ・デ・キリコ《福音書的な静物》、そして海外の美術館で展覧会図録の表紙にもなったウンベルト・ボッチョーニ《街路の力》などで、何度か海外に貸し出されています。

―まさに世界に誇る名品ですね。大阪中之島美術館の展示室でお目にかかれる日が楽しみです。

多くの皆さんが、新しい美術館の誕生を楽しみにしておられます。美術館に寄せられる期待はさまざま。一番多いのは作品を「見たい」ですが、そのほかにもあります。こうした期待に少しでも多く応えられるようにしていきたいと思っています。とはいえ、今後のビジョンとなりますと、本当にもう語り尽くせません。そのあたりはまた、回を改めてお話したいと思います。

―ぜひお願い致します。本日はありがとうございました。

開館準備☆ワンショット

「最上階に到達」

2022年早春の開館をめざして建設中の、大阪中之島美術館。10月12日に美術館の建物が上棟しました。写真は、上棟直後に北側から撮影したもの。5階建ての屋上まで鉄骨が組みあがり、建物の概要がうかがえます。このあとも、開館に向けて外壁工事や内装工事などが進められます。

引き続き見守っていただければ幸いです。

イベント通信

ラボカフェスペシャル feat. クリエイティブアイランド・ラボ 中之島

「地域×企業 デザインアーカイブをめぐって」

2020年9月12日、当館が事務局を担うIDAPの一環として、アートエリアB1にて「地域×企業 デザインアーカイブをめぐって」を開催しました。このトークイベントは、昨年の2月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となっていました。今回「オンライン版」として、それぞれ離れた場所にいる各登壇者と視聴者をインターネット中継で繋ぎました。

登壇者の関康一郎さんからは、ダイキン工業株式会社のテクノロジー・イノベーションセンターとその活動についてのご紹介があり、川原陽子さんは、パナソニックミュージアムの展示会場から、臨場感あふれるオンラインガイドツアーを配信くださいました。お二人によるプレゼンテーションを踏まえ、矢島進二さんには「デザイン」の意味の変化や推移、時代そのものの移り変わりにデザインがどう関わるかについてお話しいただきました。そして、配信をご覧になった方からの質問から、「デザインとは何か」という深い話にまで広がり、実際に会場で行われるトークイベントに負けない盛り上がりとなりました。

大阪中之島美術館では、中之島エリアでの連携事業を推進していくとともに、オンライン配信によるイベントも実施していく予定です。引き続き、ご注目ください。

トークイベントの模様(Zoom画面)