[特集]大アートと文化の宝島!中之島・誌上まちあるき

土佐堀川と堂島川に挟まれた中洲である中之島は、大阪のまさに中心地。

江戸時代には各藩の蔵屋敷が並ぶ物資と人の集積地となり、明治から昭和にかけては文化、行政、金融、観光など、多様な分野の中心として都市機能が整えられました。

現在も数々の美術館、図書館、コンサートホールなどが建ち並ぶ第一級の文化エリアであり、さらに発展を続けるここ中之島に、2021年度、大阪中之島美術館が新たな一員として加わります。

本特集では、当準備室の先輩・後輩学芸員コンビが中之島を実際にまちあるき。

中之島の魅力や大阪中之島美術館とのゆかりに迫ります。

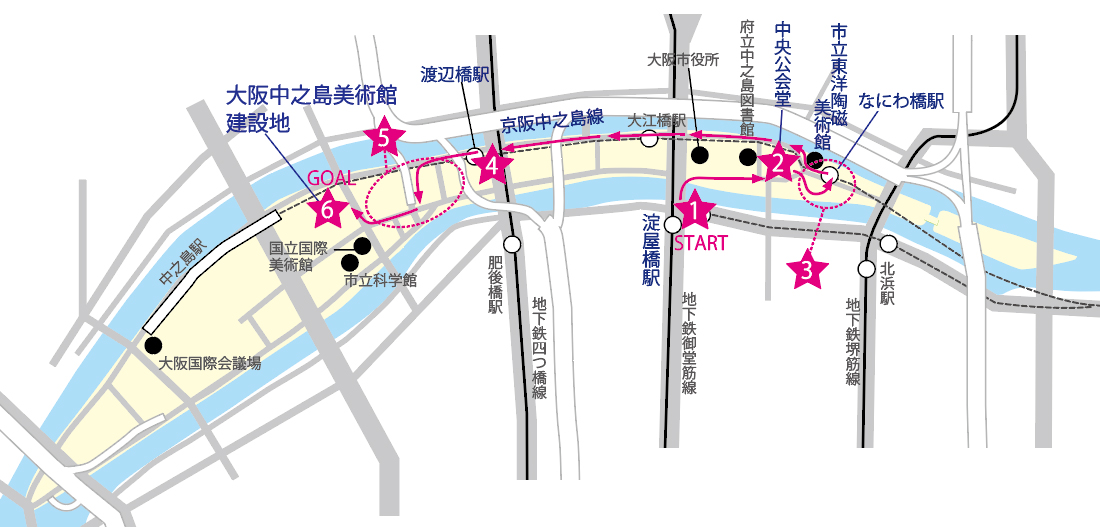

今回のまちあるきは、淀屋橋からスタートし、中央公会堂やフェスティバルタワー周辺などをめぐりながら、大阪中之島美術館建設地を目ざしました。

Point1淀屋橋から中之島を眺めれば

高柳学芸員(先輩、以下T)さて、ツアーの出発点は、ここ淀屋橋。大阪における政治・経済・文化の中心です。

北廣学芸員(後輩、以下K)目の前に通っているのが、御堂筋ですね。

Tそう。大阪のメインストリートです。私たちが今いるのは淀屋橋の南詰。このあたりで、コレクションの代表的作家で、「具体美術協会」のリーダー、吉原治良が誕生しました。

K吉原さんは、都会の真ん中で生まれ育ったんですね。

T彼の家は製油会社を営み、彼自身も社長を務めながら、創作活動を行ったんですよ。その会社も、「具体」の活動拠点も中之島にあったので、中之島にゆかりの深い人ですね。

さて、今いる淀屋橋の南詰から、中之島を見てみましょう。目の前を流れているのは土佐堀川です。

K川越しに見ると、本当にいい眺めですね。

T国枝金三の《中之島風景》は、このあたりから眺めた中之島を描いています。昭和初めは、大阪が急速に近代都市へと発展していった時代。都市化する風景と、古くからある瓦屋根が対比的に描かれた作品です。手前に栴檀木(せんだんのき)橋、その奥に難波橋が描かれているのは、今見ている風景と同じですね。

Kそうですね。でも栴檀木橋の欄干の形が、今と昔では違いますね。そして絵の方では、遠くに煙を吐く煙突が見えます。工場があったのですか?

Tそう、当時は工業都市としても発展していて、“東洋のマンチェスター”とも言われていたんですよ。

Point2中央公会堂にまつわる二つのドラマ

―中之島を土佐堀川沿いに歩き、大阪市中央公会堂に到着しました。

K中央公会堂は、誰がいつ作ったのですか?

T開館までの話はドラマティックです。中央公会堂は、岩本栄之助という株式仲買人が自分の財産を大阪市に寄附して建設されたもの。竣工は1918年(大正7)です。

Kついこのあいだ100周年を迎えたんですね。

T岩本栄之助は公会堂の着工後、株取引で大失敗をしてしまうんです。公会堂への寄附金を取り返せばよいという人もいたんだけれど、岩本はそんなことをしたら「大阪商人の恥」であるとして聞かず、結局、公会堂の完成を見ることなく、自ら命を絶ってしまいました。

Kえーっ、それは衝撃...

この建物、とてもモダンなデザインですが、誰が設計したんですか?

T基本設計は岡田信一郎で、実施設計は辰野金吾。辰野は東京駅を設計したことで有名ですね。

岡田と辰野は、どちらも設計コンペで選ばれたんですよ。

K設計コンペって、大正時代からあったんですね。

Tそう。大阪中之島美術館もコンペで設計者を選びましたが、中央公会堂もそうだったんだね。この中央公会堂の3階には「特別室」という部屋があり、松岡寿による油彩の天井画と壁画があります。その下絵が、大阪中之島美術館のコレクションにありますよ。

Kどんな絵が描かれているんですか?

T日本書紀の、国造りの物語です。こちらもまた壮大なドラマですね。この特別室は、ガイドツアーに参加して見ることができます。

Point3過去と現在をつなぐ、難波橋

―大阪市中央公会堂と向かい合って、大阪市立東洋陶磁美術館が建っています。

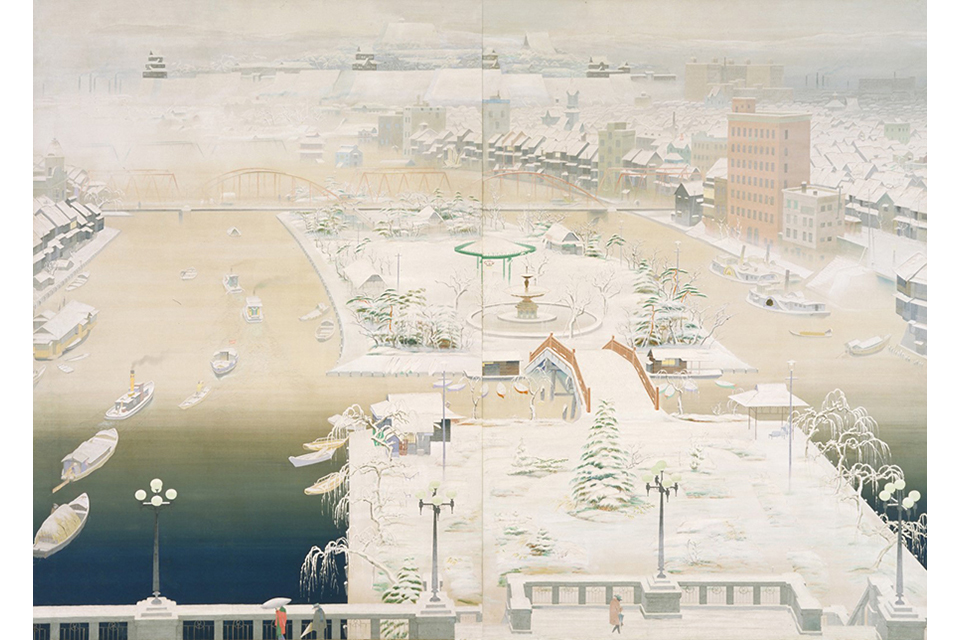

T東洋陶磁美術館は、大正時代には「大阪ホテル」があった場所に建っています。このホテルの上階から見た光景を描いたとされるのが、コレクションの代表作のひとつ、池田遙邨の《雪の大阪》です。

K今と昔では、ずいぶん風景が違う…。でも、難波橋は今も、絵に描かれたままですね。

T絵の中の大阪城は、まだ天守閣がないでしょう。

天守閣の再建は1931年(昭和6)、これも市民の寄附によって実現したんです。

Kさっきの中央公会堂と同じですね。

T《雪の大阪》は1928年(昭和3)の2月11日に、大阪に22年ぶりに大雪が降った様子を描いた作品。この大雪のことは、当時の新聞にも載っていて、今でも図書館などで探すことができますよ。

さて、ここからは電車に乗りましょう。

―「なにわ橋」駅の地下1階には、主に現代美術の展示やワークショップなどを行う「アートエリアB1 」があります。

Kこの「アートエリアB1」で、今年の秋に私たちのコレクションにある作品の上映をしましたね。

(大阪中之島美術館 開館プレイベント2019「新収蔵品:サラ・モリス《サクラ》」)イベントでも、よくコラボしています。

T“クリエイティブ・アイランド・ラボ・中之島”という連携事業で、中之島の可能性を探る活動を一緒に行っています。現代アートの発信地でもありますよ。今は毎年恒例の「鉄道芸術祭」を開催していますね。

Point4肥後橋~渡辺橋界隈は、今も昔も文化芸術の中心

京阪電車中之島線で「なにわ橋」駅から「渡辺橋」駅に移動。「渡辺橋」駅は、地上の高層ツインビル(フェスティバルタワー、フェスティバルタワーWEST)に直結しています。

Tここは、最近ツインタワーが完成して、とってもホットな場所だけれど、昭和初期から、文化芸術の発信地だったんですよ。

K歴史がある場所なのですね。

TフェスティバルタワーWESTの前身は、1931年(昭和6)竣工の朝日ビルディング。ここにあったのが、当時関西の洋画の中心を担った、「中之島洋画研究所」です。前身は「信濃橋洋画研究所」。当然、知っているよね?

Kもちろん、大阪で働く学芸員として、知っています!小出楢重や鍋井克之など大阪を代表する4人の洋画家が設立した、美術研究所ですね。

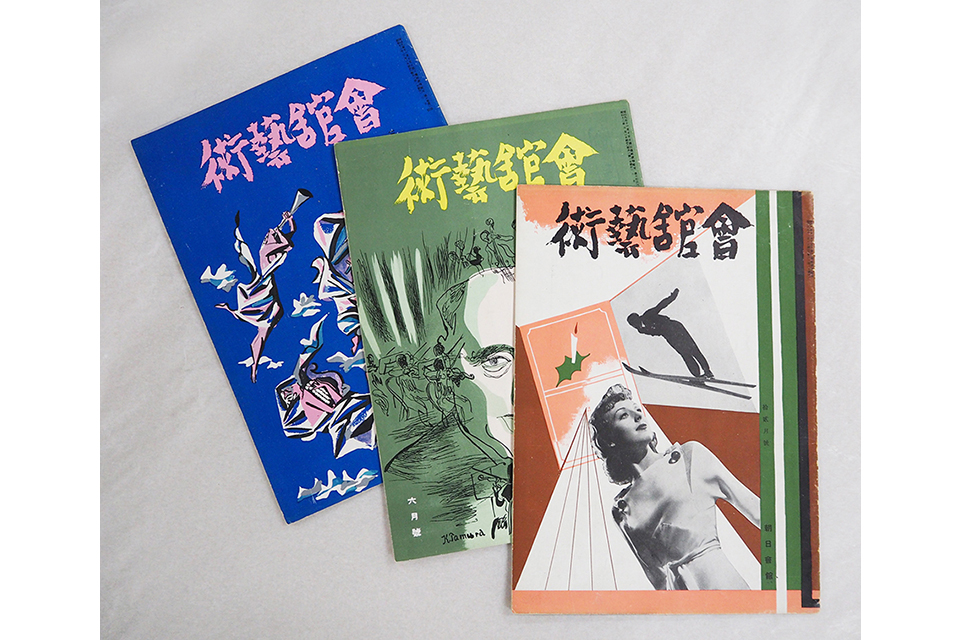

T朝日ビルの西隣にはかつては「大阪朝日会館」(1926年[大正15]竣工)があって、コンサートや演劇などが盛んに催されたんですよ。客席数1,600の、当時としては大阪最大の文化ホールで、建物自体もとてもモダンなデザイン。外壁は黒で、階を貫くように大きな縦長の窓がはめ込まれていました。

堂島川沿いにこのビルと朝日ビルが並ぶ様子は、壮観だったそうですよ。

K黒い建物だったんですね。大阪中之島美術館と同じですね。

Tそう、大阪朝日会館では、「全関西洋画展」をはじめ、重要な美術展が開かれたし、吉原治良が学生時代に個展を開いたりしています。

機関誌『会館芸術』も発行されていて、中之島洋画研究所の講師たちも表紙を描いていますね。『会館芸術』は、当館の資料コレクションにも入っていますよ。それから、戦後に制作された朝日会館の緞帳は、吉原治良が原画を描いています。

K今も、中之島香雪美術館があって、向かいにはフェスティバルホールもありますし、昔から音楽も美術も充実したエリアなんですね。

Point5西側エリアのビル群には、アートが満載

―渡辺橋南詰から堂島川沿いを西へ散策、「中之島三井ビルディング」に来ました。

Tここは、北廣さんが活躍した場所ですね!

Kはい、4階にある「中之島アートウォール」で、コレクション紹介のパネル製作を担当しました。

Tこのビルは、1階にも現代美術の作品が飾られているんですね。これ、株価を表示しているのかと思ってました・・・。

Kジェニー・ホルツァーの作品ですよ!“言葉”を用いた作風で知られるニューヨーク在住の現代美術作家です。西隣の中之島ダイビルにも、「もの派」の作家として有名な関根伸夫の作品がありますよ。

―中之島ダイビルのすぐ脇には阪神高速の入口があります。

Kこんなところに高速道路の入口があるんですね。

Tかつてこのあたりに吉原治良の家(本宅)があって、高速道路を通す際に取り壊されたそうですよ。その向かいにあったのが、「グタイピナコテカ」(1962年開館、1970年閉館)。今は、三井ガーデンホテル大阪プレミアになっています。

Kこのホテルのロビーに「グタイピナコテカ」に関する掲示がありますね。

T今や国際的評価の高い「具体美術協会」の拠点で、当時、現代アートの発信地だったところです。吉原家の蔵を改修した特徴的な建物でしたが、取り壊されてしまったのは残念ですね。

Point6積み重ねる歴史、大阪中之島美術館建設地(中之島4丁目)

Tここが今回のツアーのゴール、大阪中之島美術館の建設地!開館に向けて、今日も工事が進んでいます。

Kグタイピナコテカ跡からも本当にすぐなんですね。ここはもともと大阪大学の医学部があった場所ですよね。

Tそう。でも江戸時代には、広島藩蔵屋敷があったんですよ。

K蔵屋敷?

T江戸時代の人や物を運ぶためのルートは、水運がメイン。大阪の外から来る物資は、中之島まで船で運ばれ、荷下ろしされました。蔵屋敷は、その名のとおり、各藩が蔵を構え、船で運んだ年貢米を一時保管した場所。ここは物資の集積地、また人を通じて知識や文化も集積する場所でもあったんですねえ。

K川が往来のメインだったとは、今の風景からは想像できないですね。

T美術館の北側の芝生広場になる場所に、舟を屋敷へと寄せるための船入があって、船入遺構の考古学的調査も行われたんですよ。

K長い歴史のある場所なんですね。

Tそう。そしてここで私たちも新たに、美術の歴史を積み重ねていくんですよ。

さて、今日のまちあるき、いかがでしたか?

Kはい。中之島には何度も来ていましたが、こんなに沢山のエピソードがあったとは。いろんなことが今日新たに分かって良かったです。ここが本当に大阪の中心であることも実感できました!眺めも素敵ですし、ここで仕事できるのが楽しみです。

中之島の魅力、とくに芸術・文化において大変豊かなエリアであることが伝わったでしょうか?

この記事のように中之島を実際に歩いて、2021年度に美術館が建つ場所の雰囲気を、五感で感じてみてはいかがでしょうか。

動き続けるまち、中之島

長年、中之島の様々な事象を取材し続ける大迫力さんに、中之島の魅力をお聞きしました。

―「島民」という中之島のフリーマガジンを10年以上も発行し続けています。よくそれだけネタがあるものだと言われますが、案外困ったことはあまりありません。それだけ中之島が動き続けている場所だからでしょう。

思えば江戸時代初期に開発が始められた時から、中之島は船場という当時の「都心」にとっての「フロンティア」であり、それゆえに変化することは必然だったのでしょう。蔵屋敷はやがて近代建築や倉庫群に場所を譲り、その風景はまたオフィスビルや病院や文化施設に変わりました。最近は超高層ビルやタワーマンションが増えています。

中之島の風景は変わり、移ろいます。それは土地にインプットされた記憶のようなものであり、自然とさえ言えるのかもしれません。新しい美術館の準備が着々と進む様子を見るにつけ、中之島がまたいつも通り呼吸をしているように感じられて、なんとなくほっとするので

大迫力(おおさこ ちから)氏

『島民』編集・発行人/株式会社140B

開館準備☆ワンショット

「のびる、つながる」

先に進めるわけでもないし、展望デッキにしては低い…?それもそのはず、この不思議なデッキはまだ未完成です。

大阪中之島美術館の周りには、国立国際美術館やダイビル本館、関電ビルディングがあり、

将来的には当館からもデッキがのびて、これらの場所とつながる予定。

美術館が開館した際にはぜひこのデッキを使って中之島を歩いてみてください。

イベント通信

大阪中之島美術館 開館プレイベント2019「新収蔵品:サラ・モリス《サクラ》」

9月21日(土)から10月6日(日)まで、京阪電車なにわ橋駅構内にあるアートエリアB1にて、開館プレイベント第一弾として「新収蔵品:サラ・モリス《サクラ》」を開催、2018年の大阪に取材した映像作品を上映しました。

ニューヨーク在住のアーティスト、サラ・モリスによる《サクラ》は、50分を超す大作。大阪の春を映した、華々しくテンポの良い映像に、会場ではじっくりご鑑賞される方も大変多くいらっしゃいました。

本展開催にあわせ、当室のこれまでの活動や美術館の建築模型を紹介、大阪中之島美術館開館プロモーション動画をお披露目しました。

この上映会は、1,400人を超す方にご来場いただきました。今後も美術館開館に向けてプレイベントを実施する予定ですので、どうぞご注目ください。

イベント情報Information

| 会期 | 2019年9月21日(土)~ 10月6日(日) |

|---|---|

| 会場 | アートエリアB1 |

| 主催 | 大阪中之島美術館準備室 |

| 共催 | アートエリアB1 |

ユネスコ『世界視聴覚遺産の日』記念特別レクチャー&上映会

Come to Life! 大阪の映像資源を再発見!

10月26・27日(土・日)、大阪中之島美術館と大阪歴史博物館は共同でレクチャーと上映会「Come to Life!大阪の映像資源を再発見」を開催しました。

世の中には、ふだんその存在を知られる機会のないたくさんの映像資料の存在があります。作られてから、誰に見られることなく眠っている小さなタイムカプセル。それらの発見、保存、活用に、ミュージアムはどう関わっていくのか。そうした問題意識のもとで、本イベントは企画されました。

今回の上映会では、大阪市との連携で、市営地下鉄開設工事の記録、天王寺動物園のチンパンジーのリタ嬢など、戦前の貴重な記録映像が大阪歴史博物館講堂の大きなスクリーンに蘇りました。当準備室は、吉原治良の手元にあった1930年代撮影の16mmフィルムの調査をもとに、ご所蔵者のご厚意で、2本の知られざる映画作品を特別に上映しました。

映像資源のさらなる発掘に向けて、これからもご期待ください。

小型フィルムのデジタル化実演の様子

(協力:株式会社IMAGICA Lab.)

イベント情報Information

| 日時 | 2019年10月26日(土)~27日(日) |

|---|---|

| 場所 | 大阪歴史博物館 |

| 主催 | 大阪中之島美術館準備室、大阪歴史博物館、ミュージアム活性化実行委員会 |

| 登壇者 | 小倉徹也(大阪市教育委員会)、田中晋平(神戸映画保存ネットワーク)、俵和馬(大阪歴史博物館)、鳥飼りょう(楽士)、船越幹央(大阪市博物館機構)、真喜屋力(沖縄アーカイブ研究所)、松本章伸(テレビドキュメンタリーディレクター)、松山ひとみ(大阪中之島美術館準備室)(50音順) |

| 「平成31年度 文化庁 地域の博物館を中核としたクラスター形成事業」の一環として開催 | |