[特集]開館プレイベント「中之島dialogue for 2022」〈菅谷富夫×松本隆〉「うたの言葉で時代を語る」

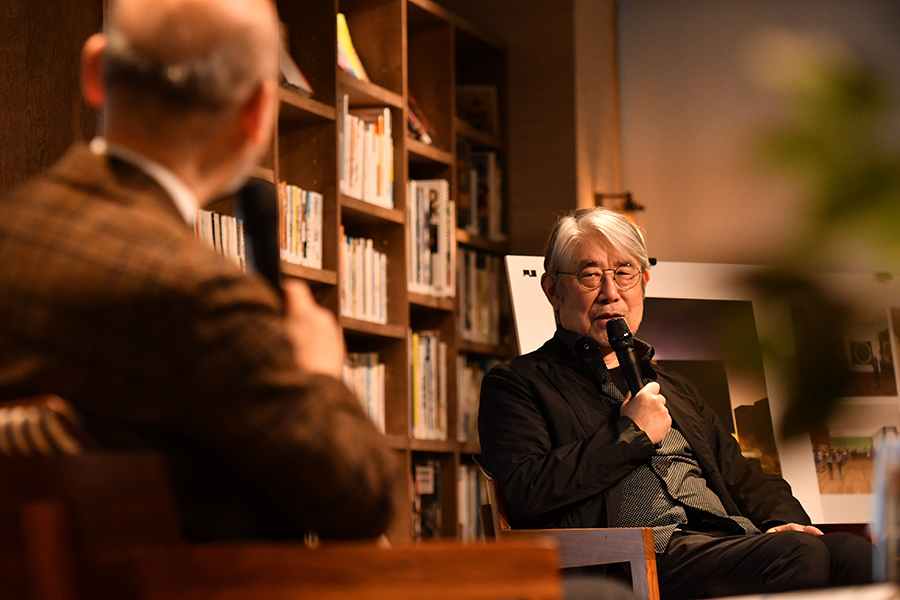

今号の特集は、2月27日に行われた作詞家・松本隆さんと当館館長・菅谷富夫によるトークイベントの様子をご紹介します。

バンド「はっぴいえんど」でドラムを担当、作詞家として『木綿のハンカチーフ』や『ルビーの指環』『赤いスイートピー』など数々のヒット曲を生み出してきた松本さん。

ミュージシャンであり、言葉のアーティストである松本さんが語る「美術」の魅力とは?

どうぞ、お楽しみください。

関西に移り住んで約8年

東京との往復で忙しくなったけど…

菅谷館長(以下、菅谷)

私、松本さんが「はっぴいえんど」で活躍しておられた頃と少しかぶってる世代なんです。美術の仕事をしていますが、中高校生の頃はミュージシャンに憧れたもの。仲間が集まって「バンドやろうぜ」ってなり、雑誌を見ては「はっぴいえんど」のコピーしたいなぁと話してました。本日はお会いできてうれしいです。よろしくお願いいたします。

松本隆さん(以下、松本)

そうなんですね。どうぞよろしく。

菅谷

本日は縁あって松本さんに対談をお願いしましたが、美術に興味を持って、この催しを知った方は「なんで作詞家の松本隆さんが、美術館のイベントに?」と思われるかもですね。

松本

自分でも、なんだか場違いだなぁと思いながら(笑)。

菅谷

いえ。新しく開館する美術館なので、多くの方に親しんで頂きたい、色々な方から広くお話を聞きたいと思っているのです。ところで松本さん、関西に移られて、もう長いですよね?

松本

8年ぐらいでしょうか。還暦がきっかけですね。東京にいるとずーっと仕事しなきゃならない、どこか別な場所に行きたいなと思いまして。

関西は食事がおいしいので。深い意味はなかったんです。でも仕事から逃れるハズだったのに、新幹線で往復するぶん忙しくなって(笑)。

菅谷

忙しくても、こちらにいらっしゃるのは、やはり関西のほうが良いと?

松本

もう東京に戻る気ないです(笑)。不思議ですよね。生まれは青山で、中学ぐらいから西麻布に住んでいました。

菅谷

そうなんですね。私も大学生の時は東京暮らしでした。雑誌で「はっぴいえんど」の名は知っていたものの、東京に出た頃には松本さんはもう作詞家で。『木綿のハンカチーフ』など一連のヒット曲が印象的ですが、ドラムをたたいておられる姿が記憶にないというか。

松本

急に、バンドがなくなったので(笑)。理由はよくわからないんですけど。

この前、細野(晴臣)さんに会って、一緒にお蕎麦を食べたんです。その時「なんで解散したんだろうね」って聞いたら「『風街ろまん』でやりたいことやり尽くしたから、あとは解散しかないだろ」って、インタビュー記事みたいなよそよそしい答えで。やっぱ、この人タヌキだなと(笑)。大瀧(詠一)さんは亡くなったし、もうわからないですね。

ドラムセットは、ずっと人に貸したままだったんですが、最近返してもらいました。自分のデビュー50周年のイベント、コロナが落ち着けばできるかなと。そしたら「ドラムたたけ」って言われそうだから、準備しようと思って。友達が神戸のカフェに場所を借りてくれて、置いてあるんですよ。時々、触ったりしてます。

菅谷

楽しみですね。ところで松本さん、美術の道に進もうと思ったことがあると聞きましたが。

ミロやドラクロアを好んだ中学時代

コクトーに傾倒しパリに集った天才芸術家に思いを馳せる

松本

子どもの頃はよく絵を褒められました。中学では美術部に入ったんですが、同時にバスケット部にも入りまして。結局バスケばかりで、美術部のほうは一度も顔を出さなかったなぁ。

でも、美術への思いはあって。当時、慶應義塾中等部だったんですが、そのまま慶應大学に進むんじゃなく、芸大に行って絵描きになりたいと。親に言ったら「バカか」と一蹴されましたが(笑)。

菅谷

美術がお好きなんですね。

松本

ただ、好きなだけです(笑)。

中学の時はジョアン・ミロとか。ドラクロアも。ロマン主義ですね。ジェリコーも良いですね。

小説ではジャン・コクトー。本当に天才ですよ。しかもコクトーがバレエの台本を書いて、舞台美術はピカソが手掛けるなんて、天才同士がコラボレーションしていたんですよね。

菅谷

20世紀初頭は芸術が一つ大きな盛り上がりをみせた時期ですから。

松本

あの時代のパリは、いわばヨーロッパの十字路。各国から色んなジャンルの天才が集まってて。ロシアから来たバレエ団のメンバーに、ニジンスキーっていうバレエダンサーがいて。これがまた、ジャンプすると空中で止まって見えるって、そんな訳ないだろう(笑)ってレベルの伝説が残ってるほどの天才で。コクトーは、ニジンスキーに魅せられて彼が所属するバレエ団の作品にも携わったそう。中学の頃は、こういう話にすごく興味がありました。

菅谷

コクトーの世界にふれて小説を読むと、頭の中に情景が浮かぶようなこと、ありますよね。

松本

ええ。僕の歌詞は、絵画的だとよく言われます。風景が目に浮かぶって。これもさっき言ったような、中学の時に興味を持ったことがベースなのかなと思いますね。

菅谷

松田聖子さんの曲でも「色」の言葉が出てきますね。

松本

ええ。『赤いスイートピー』では、冒頭で「春色の汽車」って出てます。春色ってどんな色だよって話ですが(笑)。

これ、国鉄時代の湘南電車の色のイメージです。オレンジと緑が春っぽいと思ってて。つい歌詞に出ちゃうんですよね。でも最近は阪急電車のこげ茶色の電車が好きで、勝手に「珈琲色の電車」って名付けてます(笑)。

松本 隆さん

より多くの人に聞いてもらう歌謡曲は

より多くの人に見てもらうポップアートと通じる

菅谷

ところで松本さんは、何点か作品のコレクションもお持ちと伺ったのですが。

松本

いや、安いやつですよ(笑)。リトグラフです。原画は手が出ません。

80年代に、急にデイヴィッド・ホックニーに興味を持ちまして。リトなら背伸びすれば買えそうな値段でしたので。

あと、何買ったけっな。そうだ、ジャスパー・ジョーンズのリト。それと、アンディ・ウォーホルもあります。

菅谷

ポップアートは、日本の美術館にはあまりないのが実情。リトグラフで収集している例が多いですよ。ポップアートに関しては、油絵がオリジナルでリトはコピーという発想になりません。

松本

確かに。複数作ることが目的で、大量生産することに意味があるというような。歌謡曲と通じるような気もします。たくさん売れればいいという。多くの人に聞いてもらう、美術品なら見てもらうことが価値であるという。

あと、京都にいて思うのが伝統工芸。担い手が育たず、職人さんが亡くなると途絶えてしまうんです。複製をたくさんつくっておいて後世に残すのも、意味があるのかなと。

菅谷

当館は「デザイン」の分野も範疇ですが、デザインは一品制作じゃなく、同じ形の物をたくさん作ることに意味があります。ポスターも単体で成立するものではない。多くの人に何かを知ってもらう「宣伝」などの意図があり、初めからたくさん刷るのが前提です。松本さんのお仕事である歌謡曲の世界と、同じですね。

松本

僕の仕事は、たくさん売れるのが「善」ですから(笑)。ただ「はっぴいえんど」はちょっと変わってて「分かる人にだけ分かればいい」っていう、気取ったバンドですが(笑)。

菅谷

「分かる人にだけ」が「多くの人に共有してほしい」に変わったきっかけは?

松本

分かる人に、分かってほしいのは、僕の基本ポリシーですが、松田聖子の曲を手掛けてた頃は「毎週1位とらなきゃ」という、すごいプレッシャーがありました。それだけじゃ、つまんないから、たまに遊んでみたくなって色々試すんですけど、なぜかヒットする。「この国はどうなってるんだ?」って、よくわかんなかった(笑)。時代に合ってたのかな。

「はっぴいえんど」で本物主義を気取っていたのに、80年代はヒットの連続。その頃の僕は、全自動洗濯機で洗われ続けてるみたいな感じだったなぁ(笑)。

菅谷

一点一点油絵を描いていた画家が、イラストを印刷して多くの人と共有する方へ切り替えたような感じでしょうか。その頃にコレクションした作品が、ポップアートというのも、何かそういうことなのかなと。

松本

ホックニーのプールの絵を持ってるんですが、水色の中に黒いミミズみたいなのが無数に描かれていて。ある時、徹夜で作詞して、書き終えて薄暗い部屋でぼーっとしていたら、プールの水面が揺れているんです。えっ!?っと目を疑いました。窓からだんだん朝の光が入ってきて、それが絵に反射していたんです。抽象なのに、妙にリアル。やっぱこの人、天才だなと思いましたよ。

菅谷富夫館長

音楽も美術も、後世に残る作品は

時代を超えても「新しさ」がある

菅谷

松本さんの作品が、時代と合っていたというお話しは、美術にも当てはまります。時代の考え方や思想は作品に反映され、逆に反映しない作品は受け入れられず、残らないという部分があるのかなと。

美術館は、それぞれの時代の流れを反映した作品を収集します。当館は19世紀末から20世紀、そして現代までの絵画、彫刻、デザインですが、さっきのお話にもあったように、一点モノが全てという訳じゃない作家もいます。

松本

僕も50年ぐらい作詞してますが、消えるものと残るものって、はっきりしてますね。作ってる時はわからないですし、何が残って何が消えるのか、具体的に説明できません。定義もない。こうすれば残るというノウハウもなく、勘でやってます。「はっぴいえんど」のメンバーは残っていて、僕が手掛けたものでも細野さんや大瀧さんと一緒に作ったものは、なぜか古くならないんですよ。

菅谷

作品が古くならないのは、美術でもそうです。19世紀のとか、20世紀初頭だからとか、考えていても、見る瞬間は古くない。考古資料のように「古いなぁ」と思って見る訳じゃない。鑑賞する側が、今必要なものだと思ってるからかもしれませんね。「刺激のある作品は新しい」というとありきたりですが。制作年と関係なく、その時代にとって必要な作品は古くならないし、残っていくんでしょうね。

松本

なんか時代を超越して、必要なものなのかも。グスタフ・クリムトとかも古くならない。

菅谷

クリムト展は何回も開催されています。当館では、佐伯祐三展を大阪で何度もやりましたが、開館後もするつもりです。何度も展覧会が開かれる作家の作品は、必要とされているんですよ。音楽も80年代の曲だとか、気にせず聞くじゃないですか。

松本

ええ。CMで使われるんですよ。今でも。『風をあつめて』とか『君は天然色』とか。毎年何か使われてるような気がする。

菅谷

作ったのは前でも、毎年違う形で聞かれているんですね。

松本

需要があるのでしょうね。別に「使ってください」と頼み込んだりはしていませんよ(笑)。

でも、コマーシャルに使われたら、誰でも嬉しいですよね。

菅谷

それは美術館も同じです。曲の力があるように、美術品にも力があると思うんです。一度見たから、もう見なくていいかというと、そうじゃなくみたいな。

松本

何度でも見たいですよね。クリムトの『接吻』とか『抱擁』とか特に。

菅谷

私たちも、一度見たからもういいと言われない美術館にしなきゃと思ってます。これまで収集した作品も、世界中の美術館から何度も何度も貸してくれっていわれてます。ある意味「新しい」というか「必要とされている」作品がたくさんあるってことですよね。

松本

小学校3~4年の時、上野の美術館でピカソ展を見ました。当時「ピカソは天才」くらいしか知りませんでしたが、どういう訳か1枚の絵の前で動けなくなって、涙が溢れてきたんです。感動したんですね。理由はわかりません。青い部屋の絵でした。たぶん、青の時代?でしょう。何か、すごく大事なものを教えてもらった気がする。

絵って、そういうものだと思うんです。

音楽もそう。同じ流行歌でも、他の人は聞き流すのに、ある人にとっては動けなくなるほど深く感動する時がある。小学生の僕がピカソから何かを教わったように、きっとその人はその曲から何かを教わっているんだと思います。

僕が一番何かを教わった音楽は、ビートルズです。それまでクラシックを聴いていて、ラヴェルが好きとか、ドビュッシーが良いとか言ってたのに、ぜんぶ吹っ飛んで消えちゃいました。コクトーもニジンスキーも消えて、頭の中が全部ビートルズ一色になって。

武道館で本物を見るまでずっと続いて、生で見ても、やっぱりすごいなと思いました。

その頃、高校卒業した春に細野さんと出会って。ある意味天才というか、面白い人だなぁ、一緒に何かできるといいなと思ってたら「はっぴいえんど」に繋がったんです。

解放された顔になれる

美術館をめざして

菅谷

松本さんがおっしゃるように、音楽でも美術でも、自分にとって決定的なものがあると、予備知識と関係なく、涙が出るほど感動することがありますね。開館プレイベントで「コレクションへのラブレター」を募集しています(*)が、過去にも、投票で展示作品を決める展覧会を企画しました。その時、投票理由も書いてもらったんです。

私たちは、有名な誰々の作品だからとか、美術史上におけるどうこうとか、そういう感じの答えがくると思っていたら、実際は違っていまして。

「この作品は、去年亡くなった母と一緒に行った展覧会で見て、色んな話をした思い出とともに覚えている」とか。「結婚する前に夫とデートで行った展覧会にあって印象に残っている」とか。そういう、極めて個人的な思い出や体験と結びついて、この絵が好きという方が圧倒的に多かったんです。

美術館側は、美術史上重要とか、優れていると評価されているものを提供しようとしますが、見るほうはもっと自由ですね。音楽もそうでしょうきっと。あの曲が流れていたとき、私は…とか。

松本

全く同じですよ。

僕の45周年ライブのとき、会場には5000人程のお客さんがいたのですが、年齢層の幅が広くて。上は僕と同世代、下は17~18歳まで。多かったのは30~40代かな。

「松田聖子の何々の曲は小学校の頃に聞いてました」とか、「初恋の時にヒントにしました」か、そういう話も聞きまして。エピソードは違っても、みんな、それぞれ自分の音楽体験がある。先ほどおっしゃったように、個人的な体験と結びついている。年齢層は幅広くても世代を超えて共通する、普遍的な何かがある。例えば、青春の一部分とか。

コンサートが終わって挨拶して、客席の電気がついたら、お客さんがみんな解放されたような顔をしていました。ステージの上のミュージシャンは?と気になって振り返ったら、やっぱり同じ、解放された顔で(笑)。

菅谷

いいですね「解放された顔」。満足した顔とはちょっと違って、普段はなかなか見られない。

松本

そう。京都の田舎の方にね、マツタケの食べ放題がありまして。網で焼いて醤油つけて食べるだけなんですが、とっても美味しいんですよ。1~2万円とられますが(笑)。それ10人くらいで行ったんですが、食べ終わると皆とっても解放された顔で(笑)。

菅谷

もし美術館で解放された顔になれるなら、かなり安上がりですよね。マツタケに比べて(笑)

では今日の結論は「美術や音楽で人は解放された顔になれる」ということで。

「満ち足りた」はよく言いますが、人が「本当に良かった!」と感じると、解放された気持ちになって、顔に出る。なんだか良い話だなと思いました。

私も「解放された」気分です(笑)。

松本さんは音楽を通して、私たちは美術を通して、多くの皆さんが「解放された表情」になれる機会をつくっていけたらと。それは1点の作品かもしれないし、展覧会全体かもしれませんが。

松本さんも、開館しましたらぜひお待ちしております。

松本

もちろん、伺いますよ。

菅谷

本日はありがとうございました!

*コレクションへのラブレターの募集は2021年3月31日までとなります。

2021年2月27日、中之島三井ビルディング4F「CUIMOTTE」(大阪市北区)にて

司会:朝日放送テレビ加藤明子アナウンサー 編集:齋藤賢一(株式会社 陸風社)

当日の様子の一部をアーカイブ配信していいます。(視聴無料)

https://youtu.be/8YyMCuOhuBE

コレクションからこの一点

田中敦子《作品》1961年 合成樹脂エナメル塗料,カンヴァス

豊かな才能に誰もが圧倒される存在を「天才」と呼ぶことがあります。とはいえ、アーティストは例外なく表現において特別な才能を持っており、美術館のコレクションは「天才」たちが創った作品の宝庫です。そうした数ある「天才」のなかで今回は、具体美術協会(「具体」)の初期会員として活躍した田中敦子(1932 – 2005)の大作をご紹介します。

《作品》は29歳の田中が描いた幅4メートル近くの絵画です。現代美術ではあり得るサイズ感ですが、この絵には驚くべき特徴が一つあります。それは、絵に「裏」がないこと、つまり、大きな一枚の画布の両側に作品が存在していることです。片面は黒、反対側の面はオレンジ色を基調として、どちらも電球と電線(らしきもの)でびっしりと一面覆われています。カンヴァスの両面に描かれた絵はありますが、このサイズでは前代未聞です。

一点で二作品が鑑賞できるのはある意味お得です。しかし、安全な保管、輸送、展示となると非常にやっかいです。「裏」がないため、絵の支持体であるカンヴァスをぴんと張るための木枠や、作品を裏面で支えるための桟を普通に取り付けることができません。

そうした困難にも関わらず、《作品》は当館から海外での「具体」展へ2回、国内でも作家の回顧展に貸し出されました。1999年にはパリのジュ・ド・ポーム国立美術館へ、2013年はニューヨークで展示されました。「かたつむりの殻」に喩えられるグッゲンハイム美術館の傾斜した床で、念願の両面展示が実現した瞬間は忘れることができません。《電気服》や《ベル》など、独創的な作品を次々と発表して国内外で「天才」と謳われた田中敦子。その代表作が大阪中之島美術館でどのように展示されるのか、ぜひご期待ください。

2013年2月、グッゲンハイム美術館にて展示作業中

作品:©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Associaiton

イベント通信

TALK & THINK ~大阪中之島美術館コレクションスペシャル~

2021年2月6日(土)・7日(日)に「TALK & THINK ~大阪中之島美術館コレクションスペシャル~」と題し、当館学芸員によるトークイベントを行いました。(主催:地方独立行政法人 大阪市博物館機構/協力:一般財団法人 大阪市文化財協会、アートエリアB1)。イベントはオンラインで配信、当館のコレクションにまつわる様々なエピソードを紹介しました。

「モディリアーニと大阪中之島美術館」では、小川知子研究副主幹が、モディリアーニの生涯や絵画の特徴でもある首の長い肖像、アーモンド型の目など作品の特徴について解説。当館の代表的な所蔵作品でもある《髪をほどいた横たわる裸婦》が収集された経緯、日本国内にある他の作品や、昨年フランスに行った際に撮影したモディリアーニの墓の写真なども紹介しました。(写真①)

「大阪中之島美術館の佐伯祐三コレクション」では、佐伯の作品の寄贈が当館設立のきっかけとなったことや、短い彼の生涯の中で2回の渡仏により画風が変わっていったことなどを紹介。家族写真やはがきなどが、いつどこに佐伯がいたのかの重要な資料となることなどを、高柳有紀子主任学芸員が解説しました。(写真②)

「デザインの神様に前髪はあるか」では、当館のコレクションであるアルヴァ・アアルト《サービングカート》などを例に、素材や技法の先駆性や新しく生まれた様式の解説を交えながら、実用的な家具をデザイン作品として美術館のコレクションとする思想的、歴史的背景について平井直子主任学芸員が解説しました。さらに1992年から開始した当館のデザインの収集の歴史やサントリーホールディングス株式会社から寄託をうけているトゥールーズ=ロートレックなどのポスターコレクションも紹介しました。(写真③)

どれも生配信で行われ、トーク開催中にFacebookやメールで質問や感想を募集しました。「大阪中之島美術館で、デザインの椅子は常時見ることができますか?」との質問に「作品保全上の観点から常時展示は難しいのですが、なるべくお披露目の機会を多く作り、みなさんにご覧いただきたいと思っています」と学芸員が答える場面も。対面でのイベントではありませんでしたが、視聴者の方の生の声をお聞きできる貴重な機会となりました。今後もさまざまなイベントを行う予定です。どうぞお楽しみに!

写真①

写真②

写真③

バックナンバーBack Numbers

- 第16回 / 2022.1 大阪中之島美術館のオリジナル家具、完成。デザイナー・藤森泰司氏インタビュー

- 第15回 / 2021.10 大阪中之島美術館のオリジナル家具、いよいよ製作へ!

- 第14回 / 2021.8 大阪中之島美術館が竣工しました

- 第13回 / 2021.6 美術館が建つ地の歴史を改めて「掘り起こし」!

- 第12回 / 2021.3 中之島dialogue for 2022 菅谷富夫×松本 隆〈特別対談〉

- 第11回 / 2021.2 アートディレクター・大西隆介氏インタビュー〈後編〉

- 第10回 / 2021.2 アートディレクター・大西隆介氏インタビュー〈前編〉

- 第09回 / 2020.11 「見る、調べる、体験する」美術館を目指して

- 第08回 / 2020.9 中之島の敷地に建物が出現!

- 第07回 / 2020.6 スペシャル対談 〈アン ミカ×菅谷富夫〉

- 第06回 / 2020.2 大阪中之島美術館、その "建物" のはなし

- 第05回 / 2019.12 中之島・誌上まちあるき

- 第04回 / 2019.10 雨森信氏インタビュー

- 第03回 / 2019.8 《天平美人》世紀の大修復!

- 第02回 / 2019.6 大阪中之島美術館ヴァーチャルツアー

- 第01回 / 2019.4 有栖川有栖氏インタビュー