[特集]美術館が建つ地の歴史を改めて「掘り起こし」!

大阪の文化・芸術拠点である中之島に、新しく誕生する「大阪中之島美術館」。かつてこの地にあった大阪大学医学部が吹田市へ移転したのち、1995年(平成7)から発掘調査がはじまり「広島藩大坂蔵屋敷跡」の遺構が見つかりました。

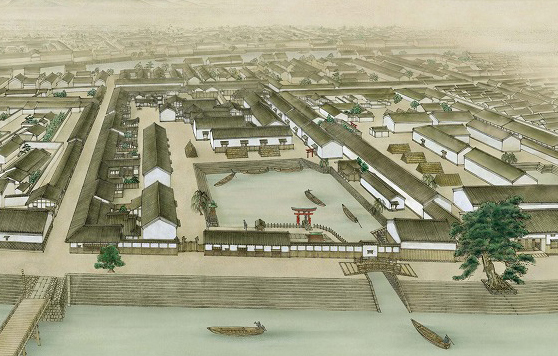

江戸時代の大阪(大坂)は「天下の台所」と呼ばれた物流・経済の一大拠点で、中之島・堂島周辺には各藩の蔵屋敷が立ち並んでいました。その歴史を掘り起こしてみると、町人=「民(たみ)」が主役となってまちが発展してきた姿が見えてきました。

広島藩大坂蔵屋敷の北側にあった「蛸の松」を描いた錦絵

長谷川貞信『浪花百景』より「中の嶋蛸の松」 大阪歴史博物館所蔵

大坂の開発を担った町民たち

美術館の敷地からも遺構が出土した「蔵屋敷」は、倉庫と役所や邸宅を兼ねた施設。江戸時代、各藩が領内で集めた年貢米や特産品を売りさばくため必要に応じて置いていたものです。大坂には多い時期120から130の蔵屋敷があったといわれています。

当時の大坂は幕府領。藩は直接土地を所有できないため、いずれの蔵屋敷も町人名義の土地を藩が借りる形となっていました。名義のみ町人で事実上は藩が所有していたケースのほか、名実とも町人が所有していたものもあったとか。

その背景には、大坂の開発を町人たちが担った経緯があると考えられています。中之島の開発を手掛けたのは豪商の淀屋常安ですが、西横堀や薩摩堀の開発に携わった町人たちの名も土地の名義人(名代)として記録に残されています。

武士の世だった江戸時代ですが、大坂が「天下の台所」として発展を遂げたのは、こうした町人たちの力による部分が大きかったのでしょう。1730年(享保15)に幕府公認となり、世界初の組織的な先物取引所とも称される「堂島米市場」も、ルーツは淀屋の米市でした。

発掘担当者が語る「広島藩大坂蔵屋敷跡」

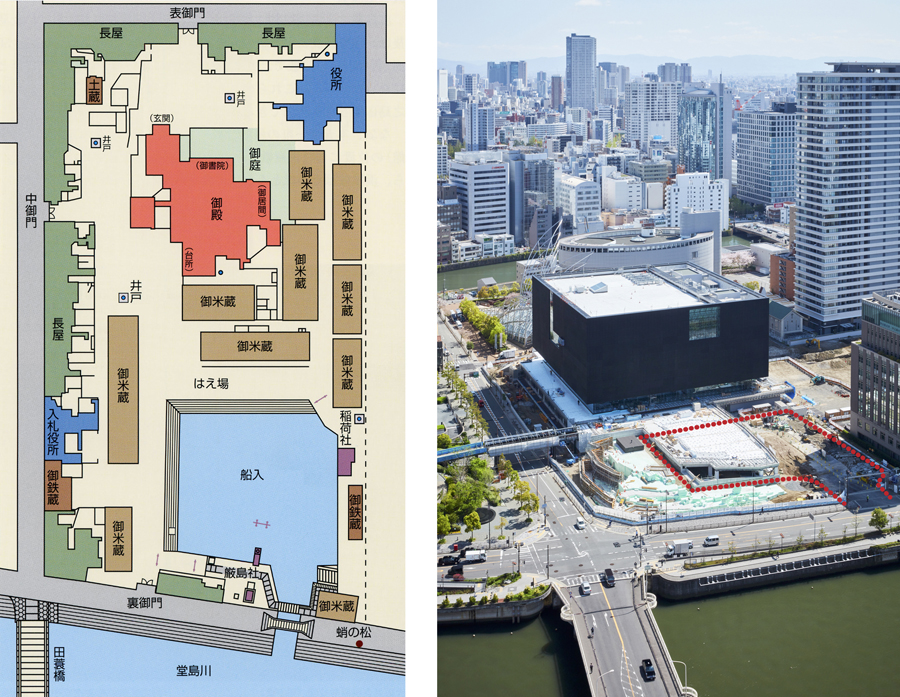

広島藩大坂蔵屋敷は総面積約3900坪と大坂でも最大級。堂島川から屋敷内まで船を入れて荷揚げできる「船入」も設けられていました。広島といえば海上に大鳥居が立つ嚴島神社が有名ですが、広島藩大坂蔵屋敷も嚴島社を勧請して祀り、船入の水上には鳥居が立っていました。

壮大な規模を誇った広島藩大坂蔵屋敷。その発掘現場の様子は、どのようなものだったのでしょうか。担当した一般財団法人 大阪市文化財協会学芸員の岡村勝行さんにお話をうかがいました。

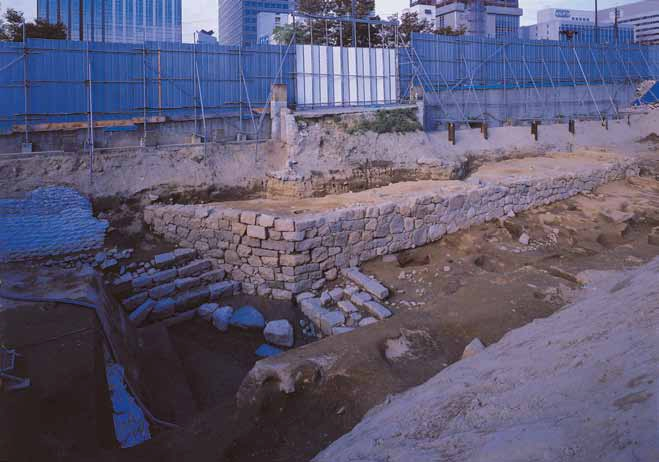

広島藩大坂蔵屋敷跡の最初の調査は1995年(平成7)でした。その後、途中15年の空白をはさみ、最後の2018年(平成30)度まで大小10回を数えます。発掘調査の総面積は1万㎡を超え、ほぼ屋敷地全体をカバーしています。私は1997 – 2000(平成9 – 12)年度に藩主が滞在する「御殿」と「船入」、2017・18(平成29・30)年度に蔵跡や掘割(水路)など4回の調査を担当しました。

なかでも、印象的だったのは、東西51m・南北47mの巨大な船入の発掘調査です。総面積4000㎡に及ぶ市内でも最大規模の調査で、高さ3mもある護岸用の石垣や荷揚げ場の雁木などの構造物が、ほぼ当時のまま見つかり、その迫力に圧倒されました。

調査は湧水との闘いで、まるで池の中を発掘しているかのようでした。ポンプをフル稼働しての作業でしたが、中から見つかった荷札や陶磁器などは、蔵屋敷の生活をリアルに物語っていました。

この船入の迫力を1枚に納めるため、かつてのダイビルの屋上から金網越しに撮影したほか、現地説明会で蔵屋敷体験イベントを行ったことも思い出します。

広島藩大坂蔵屋敷は詳細な絵図が残されていますが、調査では絵図が描かれた時代よりも以前の状況や細かな変遷、具体的な姿が明らかになりました。絵図で空地とされた場所には、実際は多数の大きなゴミ穴が作られ、特産品の牡蠣の貝も大量に廃棄されていました。

最後の調査では、幅23mもある巨大な掘割の姿が露わになりました。船入が作られる前に堂島川と土佐堀川を繋いだ水路と推定され、あらためて先人の大土木工事に触れることができました。

現在、中之島は再開発により景観が大きく変貌しつつありますが、かつての蔵屋敷の喧騒に想いを馳せることのできる工夫にも期待を寄せています。

一般財団法人 大阪市文化財協会 学芸員 岡村勝行さん

写真提供:大阪市文化財協会

いかがでしたでしょうか。中之島の地中に江戸時代の石垣がほぼそのままの形で埋まっていたとは驚きですね。実は美術館北側の駐車場部分は、出土した船入の場所・形とほぼ同じ。堂島川から屋敷へつながる船の出入り口があったところに、駐車場の出入り口が設けられています。開館した際は、ぜひ当時の雰囲気を感じてみてください。

広島藩大坂蔵屋敷の内部配置図(図左)

図面提供:大阪歴史博物館

大阪中之島美術館建設現場写真(図右) 2021年(令和3)4月5日 北側より撮影

建設現場写真の赤い点線部分が船入の場所にあたる

中之島は、文化の発展を支えた「民」の心意気が息づく地

各藩の蔵屋敷が廃止された明治以降、中之島の風景は大きく様変わりし、大阪の政治・経済・文化の拠点が集まる場所になっていきました。現在では、いくつもの美術館があるほか、図書館やコンサートホールなども立つ、文化・芸術の中心地として賑わいを見せています。

中之島にいち早く完成した文化施設といえば、1904年(明治37)開館の「大阪府立中之島図書館」の名が挙がるでしょう。本館部分の建物は、欧米諸国を巡って社会貢献事業に感銘を受けた住友家十五代当主・住友吉左衞門友純が寄付したもの。中央ホールの大銅板額には「大阪に図書館を」という友純の意気込みが記されています。なお1922年(大正11)に増築された左右両翼の部分も住友家の寄付によるものです。

隣接する「大阪市中央公会堂」は1918年(大正7)の竣工。社会貢献に熱心だった株式仲買人・岩本栄之助が「利益を公共のために活かしたい」との思いで寄付したもの。のちに栄之助は相場で巨額の損失を抱えますが「寄付金を少しでも返してもらえば…」という周囲の意見を拒み、公会堂の完成を見ることなく自ら命を断ってしまいました。

松岡寿「天地開闢」下絵(大阪市中央公会堂天井画壁画)

1917 – 18年(大正6 – 7)頃 大阪中之島美術館蔵

創建当時貴賓室だった「特別室」には、画家の松岡寿が手掛けた壁画と天井画が描かれています。日本神話をモチーフにしたもので、大阪中之島美術館にはその原画(素描・下絵、60点)が収蔵されています。

大阪市中央公会堂の向かい側にある「大阪市立東洋陶磁美術館」は、住友グループが「安宅コレクション」を大阪市に寄付したのをきっかけとして1982年(昭和57)に開館。その後も、李秉昌コレクションの韓国陶磁や、堀尾幹雄コレクションの濱田庄司作品など、志ある人々から寄せられた貴重な逸品が加わりました。

こうした中之島を彩る数々の文化施設は、いずれも公立の施設ながら、背景には芸術や文化の発展・振興に熱い思いを持った「民」の心意気が感じられる場所といえるでしょう。

その流れは、「大阪中之島美術館」に受け継がれる

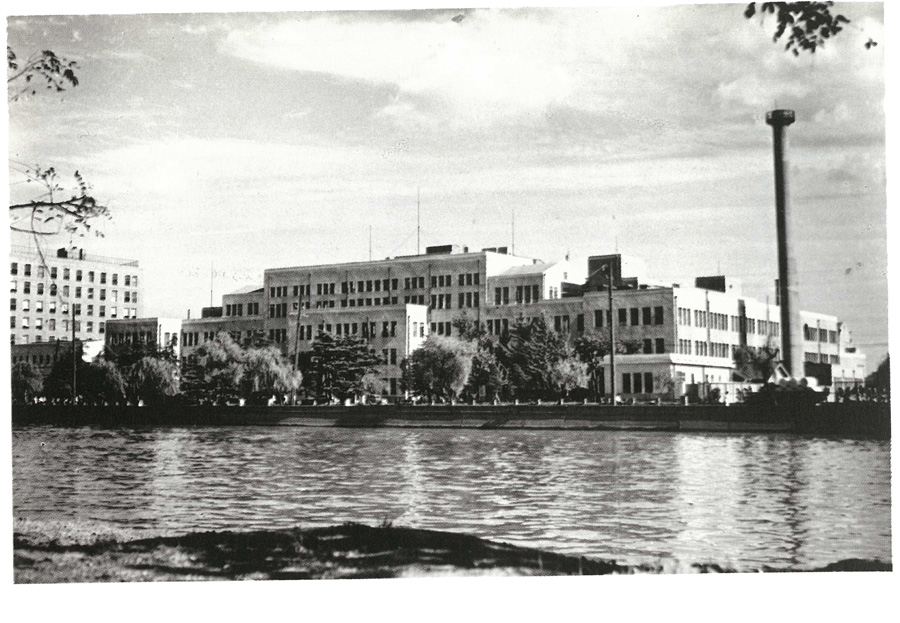

大阪中之島美術館の場所には、かつて大阪大学医学部がありました。阪大医学部のルーツを辿ると、その原点は1838年(天保9)に緒方洪庵が船場(瓦町)で開いた私塾・適塾にあるといわれます。明治に入ると政府は、洪庵の二男・惟準やオランダ人教師・ボードウィンらを迎え、上本町に仮病院・医学校を開設しました。

その後、1873年(明治6)に大阪府病院が設立された際には豪商ら300人あまりが出資。1879年(明治12)には中之島の広島藩大坂蔵屋敷跡に病院が新築され、これがのちの阪大医学部・阪大医学部付属病院へとつながっていきます。病院・医学校が医科大学になり、1931年(昭和6)に大阪帝国大学が設立されるまでの道のりにもまた、民間の人々の熱意と尽力がありました。

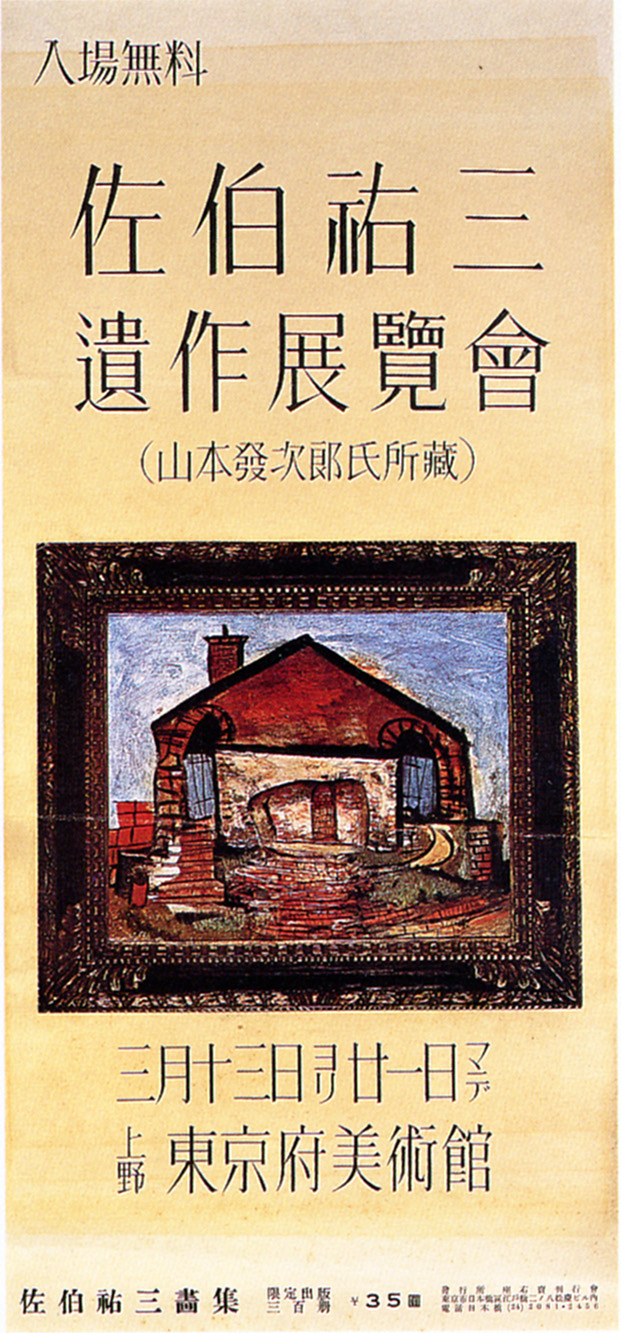

その由緒ある敷地を引き継ぐ「大阪中之島美術館」の端緒は、1983年(昭和58)。先述の「適塾」発祥地の近く、船場でメリヤス業を営んでいた山本發次郎(1887 – 1951)が蒐集した、佐伯祐三作品をはじめとする近代洋画や墨蹟、染織品のコレクション約600点がご遺族より大阪市へ寄贈されたこと。知名度に左右されず自らの審美眼にかなうものを集め続けていた山本は、佐伯作品に魅せられ熱心に蒐集。短期間のうちに一大コレクションを築きました。また作品を集めるだけでなく、その価値を広く知らせようと自身のコレクションで佐伯祐三遺作展を開催。画集も出版しています。

「山本發次郎氏所蔵 佐伯祐三遺作展覧会」ポスター 1937年(昭和12) 大阪中之島美術館蔵

佐伯の画業を後世に伝えることに使命感を抱いていた山本は、戦時下に作品の疎開を決行。トラックの調達すら困難な状況の中、厳選された約40点の佐伯作品が戦火を逃れました。

準備室が立ち上がって約30年の間にも、数多くの作品が寄贈・寄託され館のコレクションは充実していきました。公立の施設ながらも、文化・芸術への高い志を持った「民」の心意気が感じられる。そんな大阪らしいスピリッツを受け継ぐ新しい美術館が、2022年(令和4)2月、中之島に誕生します。

協力:大阪歴史博物館、大阪市文化財協会、大阪大学

編集:齋藤賢一(株式会社 陸風社)

コレクションからこの一点

小出楢重《街景》1925年 油彩、カンヴァス

コンクリート造りの巨大なビルが次々と建設され、近代都市へと変貌を遂げつつあった大正末の大阪。関東大震災後の転入者の増加や市域拡張による周囲の町村編入を経て、1925(大正14)年、大阪市は人口・面積ともに東京市(当時)を抜いて日本一となりました。“大大阪”と呼ばれる時代のはじまりです。本作品は、大阪を代表する洋画家、小出楢重がこの年の9月に制作した都会風景の名作で、昨年度、新収蔵品として大阪中之島美術館コレクションに加わりました。

大江橋北詰東側の堂島ビル上階から西を向き、大阪の中心部にある堂島川とその両岸を俯瞰した風景が描かれています。手前の特徴的なドーム屋根は福徳生命保険ビルで、そこから画面奥に向かっていくつかの巨大建築が並び、白い壁が特徴的な医科大学付属病院、川をはさんだ中之島側には旗を掲げた大阪朝日新聞社屋(1916年竣工)や大阪ビルディング(1925年竣工)など、この頃次々と竣工となった近代建築をとらえます。一方、堂島河畔では商家の黒く低い瓦屋根が連なってカーブを描き、遠景の煙たなびく工場群まで視線をいざないます。新旧の建物が入り混じる都市の風景を、小出は堂島川の曲線を効果的に用いて、前景と遠景の描写にメリハリをつけることで見事に構成しました。

100年前も現在も、中之島は「歴史」と「新しさ」を共存させながら変化を続けています。画中の2つ目の橋の南側(左手)にある茶色いビル(大阪ビルディング)は、21世紀になり解体されますが、高層ビル(ダイビル本館)に建て替わった現在でも、低層部分はかつての部材を再利用し、外観を再現しています。そして、この四角いビルの隣、《街景》ではカーブの先の位置に、2022年2月、大阪中之島美術館が誕生します。当館が創り出す新たな都会風景を、様々な視点、角度からご覧いただける日が、もうすぐです。

小出楢重《街景》 1925年

イベント通信

「ホームビデオ」応募データを変換中

大阪中之島美術館では、開館プレイベントとして2020年10月21日から2021年3月31日まで「みなさんの『ホームビデオ』を募集します!」と題して、ご家庭に眠る「ホームビデオ」を募りました。

これは1983年に構想の始まった当館の歴史と、家庭用ビデオの発展の約40年を照らし合わせ、荒木悠・林勇気・柳瀬安里の3人のアーティストが、集まったビデオを元に作品を制作するプロジェクトです。皆様からご提供いただいたホームビデオは、テープとデータを合わせて250本以上になりました。

現在、映像の多くはパソコンを用いて編集作業が行われています。そのためVHSやminiDVといったテープを扱うには、デジタルデータに変換しなければなりません。株式会社東京光音のご協力のもと、提供いただいた沢山のテープのデータ化を急ピッチで進めています。

今日では、スマートフォンで何気ない毎日を動画で撮影し、SNSなどで公開することがごく普通のことになりました。家庭用ハンディレコーダーが主流だった時代と比べて、私たち個人と映像の関係はどのように変わっていったのか。大阪中之島美術館開館後、世代の異なる3人の作家による「ホームビデオ」が館内にて展示されます。ご期待ください!

ご応募いただいたビデオテープのデジタル化作業 写真提供:株式会社東京光音