[特集]アートディレクター・大西隆介氏インタビュー〈前編〉

『NAKKA-NEWS』は2022年早春に開館予定の、大阪中之島美術館の開館準備にまつわるさまざまな情報をお伝えするウェブマガジンです。

今号の特集は、大阪中之島美術館のビジュアル・アイデンティティ(VI)*を制作した、アートディレクター・大西隆介(おおにし・たかすけ)氏へのインタビュー。その前編です。

今回からリニューアルした当サイトのデザインも同氏によるもの。分かりやすくて印象に残る美術館のシンボルマークとロゴタイプを生んだ大西氏。そこに込めた思いとは。どうぞお楽しみください。

*VI:企業・組織のコンセプトなどを視覚的に統一して表現すること(ロゴマーク・シンボルマーク・書体など)

direction Q の事務所がある東京・下北沢の街中で。

法学部からデザイナーへと転身

―現在、アートディレクターとして活躍しておられる大西さんですが、大学は当初、法学部だったと伺いました。法学部から美大へ進み、デザインの世界に入られたきっかけは何ですか?

法学部で学びながらも、自分は将来何になるんだろうという漠然とした不安と疑問を抱いていました。法学部だから弁護士? それでいいのかな? という感じで。たまたま旧友に会ったら美大に入るために浪人していまして、部屋に行くとイーゼルとか絵を描くための道具がたくさんありました。その時、「自分は子どものころ、美術が得意で好きだった」ってことをふいに思い出したんです。

それをきっかけに、町の絵画教室へ通い始めました。初めて専門的な木炭デッサンをやったのですが、うまくいかなく時間内に描き終わらなくて……。それでも続きを描きたくて仕方ないから、家に持ち帰って夕方からずーっと、本当に何時間もずーっと、明け方まで描いていたんです。

ハッとしました。これって、別にやれといわれた訳でもないのに、楽しんで延々とやり続けられるんだって。法学部のときは、『六法全書』を家で開くことなんてなかったですから。もともと好きなもの、続けられるものを仕事にしたいという考えが強くあったこともあり、美術にまつわる仕事を将来の仕事にしようって決めたんです。

―法学部で学ばれた経験は、今のデザインという仕事にも関わりがあるのでしょうか。

これはデザインを学ぶにつれて気づいたんですが、けっこう関係しています。論理的に物事を捉えて立証する、ABCDEとバラバラに異なる条件をつなぎ合わせて何かを導くという「法学」の思考方法は、デザインを考える上でも非常に役立っています。

言い換えると、一見バラバラな状況や要件を冷静に客観視しながら対象にアプローチする姿勢が、法学にもデザインにも必要になります。個々の事例やアクチャルな問題に応じて柔軟に対応する。「こうだから、こうだろと決めつけない」とも言えるかもしれません。前例は参照するけど、個別の課題に応じて、自分の立ち位置と見る角度を変化せざるを得ないところも似ているところかもしれませんね。決めつけはしないけど、道筋を立てて論理的に考察していく。なぜ、この問題は立証できて、ある事柄は理解できない、または理解されないのか。デザインをする時もそうした考えの揺り動かしの中で取り組むことが多いです。

もちろんデザインは論理的なだけではダメで、心から「美しい」と思える感受性や美的観点の部分も非常に大切です。けれども、ベースの考え方に、法学部で学んだ「客観的に物事を考察すること」が生かされているのは間違いありません。個人的には、理論と感性、言語とイメージ、この二つはずっとつきまとっている課題です。

シンボルマークとロゴタイプに込めたコンセプト

―当館のシンボルマークも、異なる条件がつながったものと言えますね。

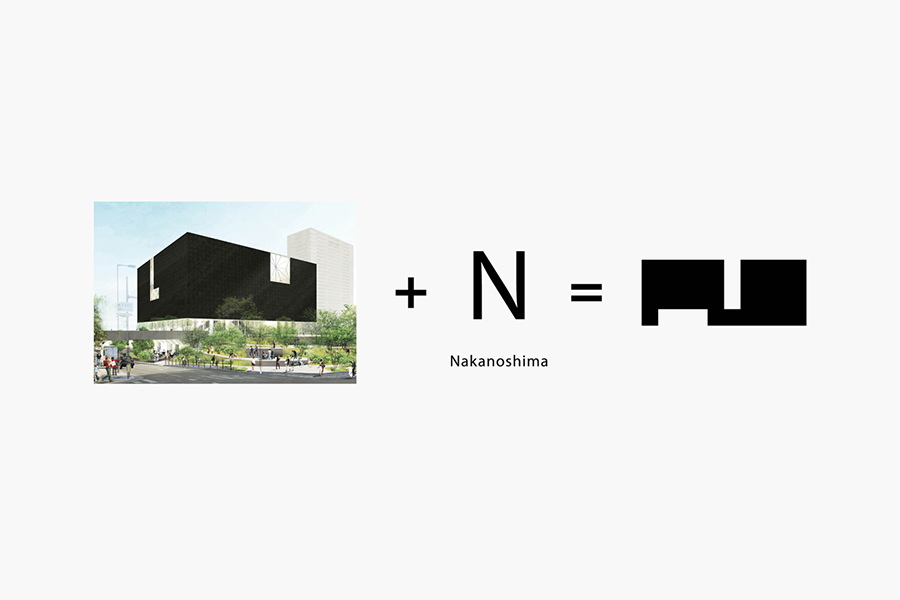

はい。特徴的な美術館の黒い外観と、中之島の頭文字である「N」という、二つの要素をリンクさせたモチーフです。見た人が瞬時に「あの黒い外観の美術館だよ」と分かり、コミュニケーションを促す役割を担うようにと考えました。

マークの比率は建築図面から割り出し、白い部分は建物に切り欠くように入っているガラス面をイメージしています。中之島の「N」でなければ、成立しなかったマークとも言えますね。

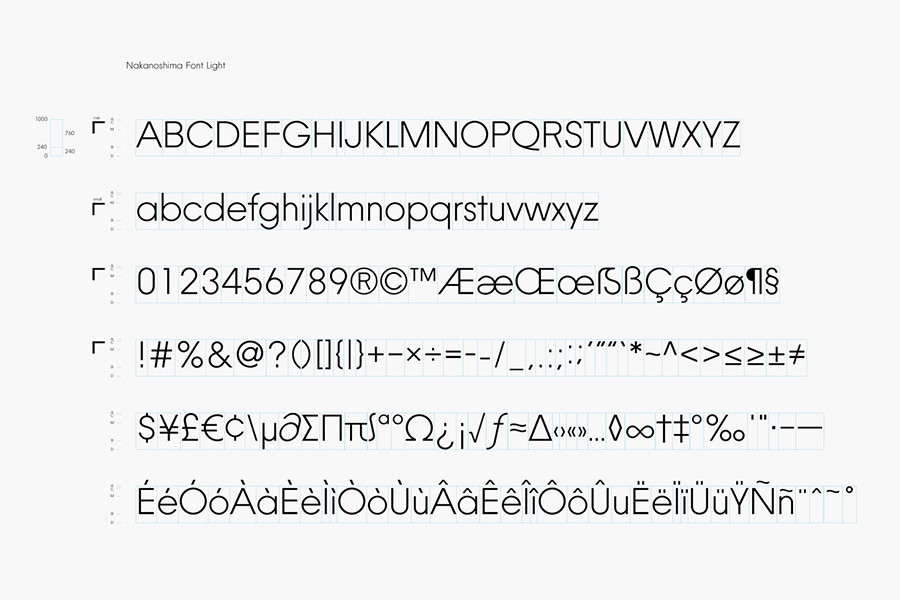

―シンボルマークとは対照的なのがロゴタイプ(美術館名の文字部分)です。初見ではずいぶん線が細い印象ですが、どのような意図が込められているのでしょうか。

シンボルマークは黒い固まりで量感があります。通常なら、マークにあわせて文字も太くするところですが、それではあまりにも重苦しすぎる。これからオープンする未来の美術館なのに重々しいのはいかがなものかと、対比効果を探りました。

大阪中之島美術館には作品を見に来られる方だけでなく、近隣の方も気軽にひと休みしに来られるような開放された美術館になると思います。そんな新しい美術館にふさわしい「先進性と軽やかさ」を表現したいと思い、あえて普通(レギュラー)よりも細いフォントを置いてみました。

既製のフォントではなく『Nakanoshima Font Light』という、大阪中之島美術館専用のオリジナルフォントです。Lightだけでなく、ファミリー(フォントの太さのバリエーション)であります。美術館ですから、恒久的な使用に耐えられるように、タイポグラファーの専門家でもある成澤正信さんにアドバイスをいただきながら制作しました。

―誰にとっても分かりやすい普遍性があるのに「あれっ?」と二度見させる。美学の専門用語でいう「異化」効果を感じます。

そうですね。大きなものと小さなもの、太いものと細いもの。正反対の性格を持つ二つが一緒にいるからこそ、双方が際立ち、響き合って、全体として新たなイメージが浮かび上がります。さじ加減を間違えると調和がとれず破綻しますが、いや、でも破綻も面白いのですが、異化効果は普段のデザインの仕事でも、わりと意識していることです。

―大西さんとっての「大阪中之島美術館」とは、どんな印象の美術館なのでしょう。

中之島エリアは、大阪の文化芸術の拠点になっています。そういう場所に新しい美術館ができる訳です。インバウンドも含め、従来の美術館機能にとどまらない、公園的な側面をもった集いの場、憩いの場になっていくんじゃないかと想像しています。当サイトのロゴ「NAKKA NEWS」も、美術館名称のロゴと連動したデザインですが、横に広がっていく感じ、公園がそうであるように、肩肘張らないでリラックスできそうなデザインにしています。

美術からデザインへ

―当館のVIは公募型プロポーザルでした。応募の動機、差し支えなければ教えていただけませんか。

ちょっと錯綜しますが、美術予備校(すいどーばた美術学院)のデザイン科に通い始めてからはデザインよりも現代美術やそれにまつわる動向、たとえばゲルハルト・リヒターの写真がソニック・ユースのアルバムジャケット(1988年発表の6作目アルバム『Daydream Nation』)に使用されていたり、ダミアン・ハーストを筆頭に過激なヤング・ブリティッシュ・アーティスト(1990年代にイギリスを中心に活動していた若手コンセプチュアルアーティスト、画家、彫刻家などの総称)が流行っていたり、そういう当時の美術のカルチャーを面白がって、興味の赴くままに美術や音楽、映画の世界を体系的に追体験しながら、いま自分の目の前に起こっていることを捉えようとしていました。90年代中頃の話です。

映画や音楽は小さいときから美術よりも身近で、自分なりに深掘りもしていたので、ある程度は知っているつもりだったのですが、美術はそれほどでもなかったから新鮮で。それでもっと美術のことを知りたいから美術批評を読み漁ったり、美術館にもよく足を運ぶようになりました。当時の自分が置かれた立場としては、デザインを学ばないといけないんだけど、「でもこれもデザインに関係する、というより、これがデザインだ」くらいに思っていた時期だと思います(笑)。

そんな思いが予備校〜美大を通してありましたから、これまでも展覧会の展示構成や広告物は手掛けていますが、いつかは「美術館全体の仕事」をしてみたいという思いをごく自然に学生のころから抱いていました。実は美大の卒業制作も美術館のVI的なものを提出しています。ですので、たまたま募集していることを知りまして、これはもう、ぜひと。

―プロポーザル審査のプレゼンテーションは、緊張されましたか。

どうでしょう……。でも、あまり緊張はしなかったと思います。プレゼンテーションはスタッフと一緒に入念に準備を重ねて、ある程度予測も立てて臨みましたので。自分の中で「やりきったから大丈夫だろう」というのはあって。肩の力を抜いてできたかなと思います。

―大西さんは、柔らかな雰囲気が印象的ですが、実は入念な準備に裏打ちされたものだったんですね。ありがとうございました。

★後編では、より幅広く大西さんのお仕事についてお話を伺います。人柄が伝わるエピソードも盛り込んでご紹介。次回更新は2月中旬です!どうぞお楽しみに。

2020年12月 *オンラインにて

聞き手:平井直子(大阪中之島美術館準備室)、齋藤賢一(株式会社 陸風社)

コレクションからこの一点

佐伯祐三《ノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》1925年 油彩, カンヴァス

大阪中之島美術館のコレクション形成は、1983年の佐伯祐三作品をはじめとする山本發次郎コレクションの受贈をはじまりとします。当館の歴史の一ページ目に名を刻む佐伯祐三の作品は、その後、購入と寄贈により60点近くまでに充実し、国内最大級のコレクションに成長しました。

ご寄贈いただいた作品の中には、佐伯本人から譲り受けたと伝わり、大切に保管されてきたものも多くあります。《ノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》もその一つです。佐伯と北野中学校(現大阪府立北野高等学校)で同級だった阪本勝(元兵庫県知事)によると、この作品は、1926年にフランスから一時帰国した佐伯が同校の美術教師で恩師の中村堯興に直接贈ったもので、阪本は佐伯の没後間もないころ母校を訪れ、図画教室の正面にかかっていたこの作品を目にしています。

佐伯の存命中から長きにわたり、《ノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》は、画家の豊かな創造力を後輩たちに示してきました。そして、大阪中之島美術館の開館が正式に決定したことを受け、2017年に六稜同窓会よりご寄贈いただき、当館のコレクションに加わりました。90年もの間大切に守り、受け継がれてきた佐伯の代表作の一つを、これからも永く後世にのこし、伝えていきたいと思います。

ちなみに描かれているのは、当初、有名な(残念ながら一昨年火災に見舞われた)パリのノートルダム大聖堂と考えられていましたが、1970年代に研究者の朝日晃氏により、パリの北西約50キロに位置する古都、マント=ラ=ジョリの教会であることが明らかにされました。それ以来、(マント=ラ=ジョリ)と題名に地名が付されています。

佐伯祐三《ノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》 1925年